Der Hofmaler Hans von Aachen, seine Schule und seine Zeit.

155

Hier tritt uns auch am deutlichsten das Streben nach der Darstellung momentaner Affekte ent-

gegen, das Riegl1 als die Grundabsicht aller italienischen Barockmalerei bezeichnet, ohne daß Aachen

jedoch die Vorliebe der späteren Barockmaler für den Ausdruck des Grausens und Schreckens geteilt

hätte. Barock ist auch die häufige Verwendung des Motivs der Deckung, eines der wichtigsten

Hilfsmittel des malerischen Stils.2 Der Rahmen verdeckt oft einen Teil der Figuren des Vordergrundes,

die aus dem Bilde herauszuspringen scheinen. Ihre scharfen Umrißlinien überschneiden die Figuren

des Mittelgrundes. Gewagte Ver-

kürzungen kommen häufig vor.

Charakteristisch ist namentlich die

aus dem Bilde auf den Beschauer

weisende Hand. Reine De face- oder

Profilköpfe werden als langweilig

gemieden, dagegen ist sehr beliebt

die Rückenfigur und das verlorene

Profil. Vor allem aber nähert sich

Aachen in der Lichtbehandlung

den Barockkünstlern. Neben dem

Streben nach correggiesker Hell-

dunkelwirkung finden wir bei ihm

schon die Lichtführung als wesent-

liches Ausdrucksmittel des künst-

lerischen Willens benutzt. Nament-

lich die Verspottung in München

ist schon ganz barock empfunden

und daserklärt auch die Berührung

mit Rubens' Komposition desselben

Gegenstandes.

Dies Streben nach maleri-

schen Effekten läßt ihn schon früh

— zuerst in seinen Porträten —

neben der von den Manieristen

bevorzugten, weißen oder grau-

violetten Grundierung, die allein

die helle, kühle Gesamtwirkung er-

möglichte, oft die braune Unter-

malung anwenden, die angeblich

Lodovico Carracci erfunden hat.3

In solchen dunkel gehaltenen Ar-

beiten verschwinden denn auch

die bunten Farben, die weichlichen Changeanttöne und Lasuren der Manieristen.

Diese vorausschauende malerische Auffassung unterscheidet ihn von seinen in Deutschland arbeiten-

den Genossen, bei denen das rein malerische Element eine weit geringere Rolle spielt. Rotten hammer

kommt zwar in der Zeichnung manchmal den venezianischen Vorbildern ziemlich nahe, aber seine

höchst anmutigen Bildlein sind doch mehr farbig als malerisch empfunden; Lichtprobleme lagen ihm

fern. Auch Christoph Schwarz bemüht sich, den goldig-warmen Ton Tizians zu treffen, kommt

aber über die Vorbereitungen nicht hinaus. Seine Ölgemälde erschienen schon Sandrart im Vergleich

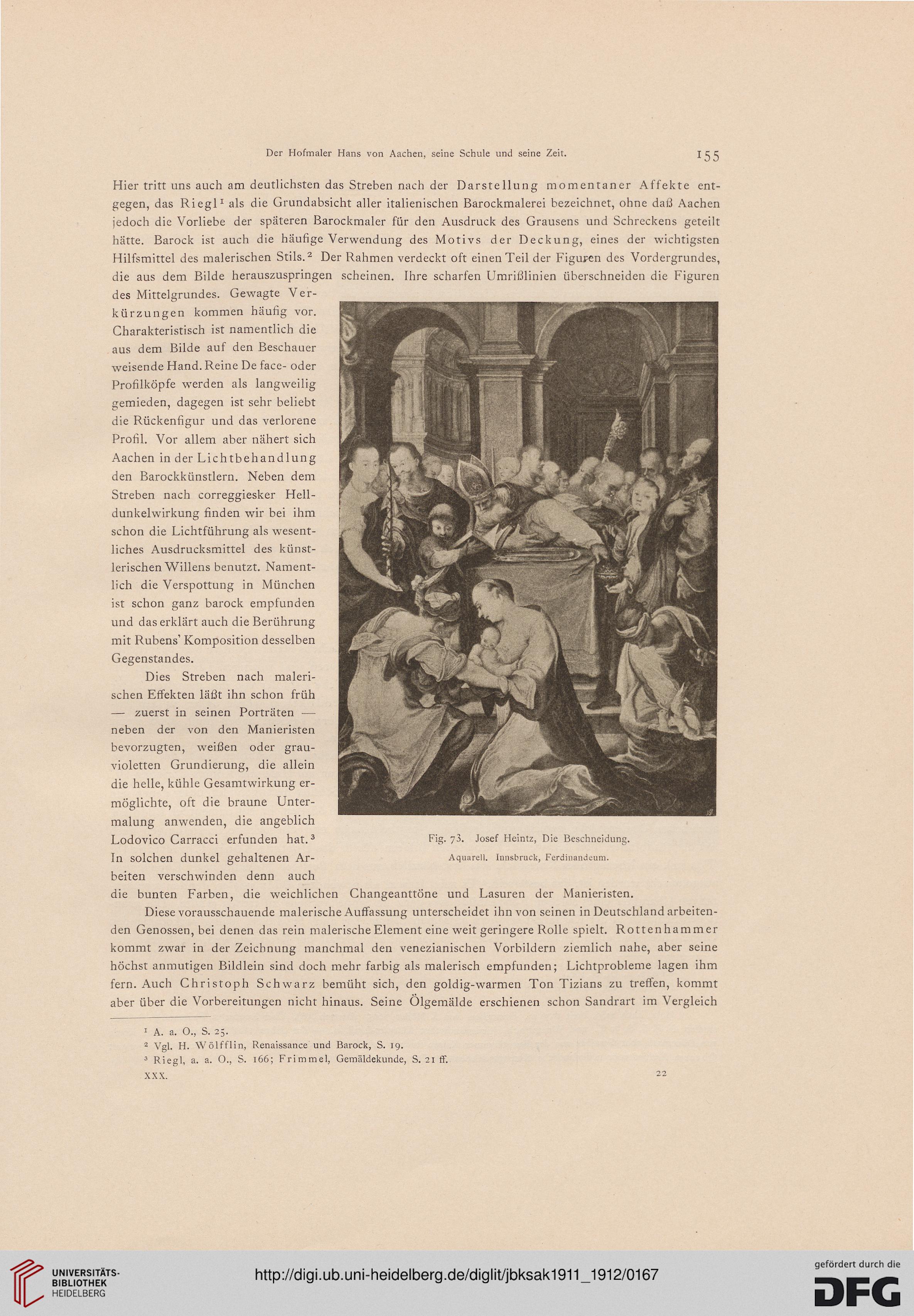

Fig. 73. Josef Heintz, Die Beschneidunp.

Aquarell. Innsbruck, Ferdinandcum.

1 A. a. O., S. 25.

2 Vgl. H. Wölfflin, Renaissance und Barock, S. 19.

3 Riegl, a. a. ()., S. 166; Frimmel, Gemäldekunde, S. 21 fif.

XXX.

155

Hier tritt uns auch am deutlichsten das Streben nach der Darstellung momentaner Affekte ent-

gegen, das Riegl1 als die Grundabsicht aller italienischen Barockmalerei bezeichnet, ohne daß Aachen

jedoch die Vorliebe der späteren Barockmaler für den Ausdruck des Grausens und Schreckens geteilt

hätte. Barock ist auch die häufige Verwendung des Motivs der Deckung, eines der wichtigsten

Hilfsmittel des malerischen Stils.2 Der Rahmen verdeckt oft einen Teil der Figuren des Vordergrundes,

die aus dem Bilde herauszuspringen scheinen. Ihre scharfen Umrißlinien überschneiden die Figuren

des Mittelgrundes. Gewagte Ver-

kürzungen kommen häufig vor.

Charakteristisch ist namentlich die

aus dem Bilde auf den Beschauer

weisende Hand. Reine De face- oder

Profilköpfe werden als langweilig

gemieden, dagegen ist sehr beliebt

die Rückenfigur und das verlorene

Profil. Vor allem aber nähert sich

Aachen in der Lichtbehandlung

den Barockkünstlern. Neben dem

Streben nach correggiesker Hell-

dunkelwirkung finden wir bei ihm

schon die Lichtführung als wesent-

liches Ausdrucksmittel des künst-

lerischen Willens benutzt. Nament-

lich die Verspottung in München

ist schon ganz barock empfunden

und daserklärt auch die Berührung

mit Rubens' Komposition desselben

Gegenstandes.

Dies Streben nach maleri-

schen Effekten läßt ihn schon früh

— zuerst in seinen Porträten —

neben der von den Manieristen

bevorzugten, weißen oder grau-

violetten Grundierung, die allein

die helle, kühle Gesamtwirkung er-

möglichte, oft die braune Unter-

malung anwenden, die angeblich

Lodovico Carracci erfunden hat.3

In solchen dunkel gehaltenen Ar-

beiten verschwinden denn auch

die bunten Farben, die weichlichen Changeanttöne und Lasuren der Manieristen.

Diese vorausschauende malerische Auffassung unterscheidet ihn von seinen in Deutschland arbeiten-

den Genossen, bei denen das rein malerische Element eine weit geringere Rolle spielt. Rotten hammer

kommt zwar in der Zeichnung manchmal den venezianischen Vorbildern ziemlich nahe, aber seine

höchst anmutigen Bildlein sind doch mehr farbig als malerisch empfunden; Lichtprobleme lagen ihm

fern. Auch Christoph Schwarz bemüht sich, den goldig-warmen Ton Tizians zu treffen, kommt

aber über die Vorbereitungen nicht hinaus. Seine Ölgemälde erschienen schon Sandrart im Vergleich

Fig. 73. Josef Heintz, Die Beschneidunp.

Aquarell. Innsbruck, Ferdinandcum.

1 A. a. O., S. 25.

2 Vgl. H. Wölfflin, Renaissance und Barock, S. 19.

3 Riegl, a. a. ()., S. 166; Frimmel, Gemäldekunde, S. 21 fif.

XXX.