i88

Joseph Meder.

sees nicht gelungen, eine Stätte festzuhalten, welche eine zweifellose Identität ergeben hätte. Wenn ich

hier den Versuch einer Deutung wagen darf, dann möge auf die Landschaft in dem Meerwunder (B. 71)

hingewiesen werden, die, im Gegensinne gesehen, ungefähr mit dem alten Schlosse in Meersburg zu-

sammengeht.1

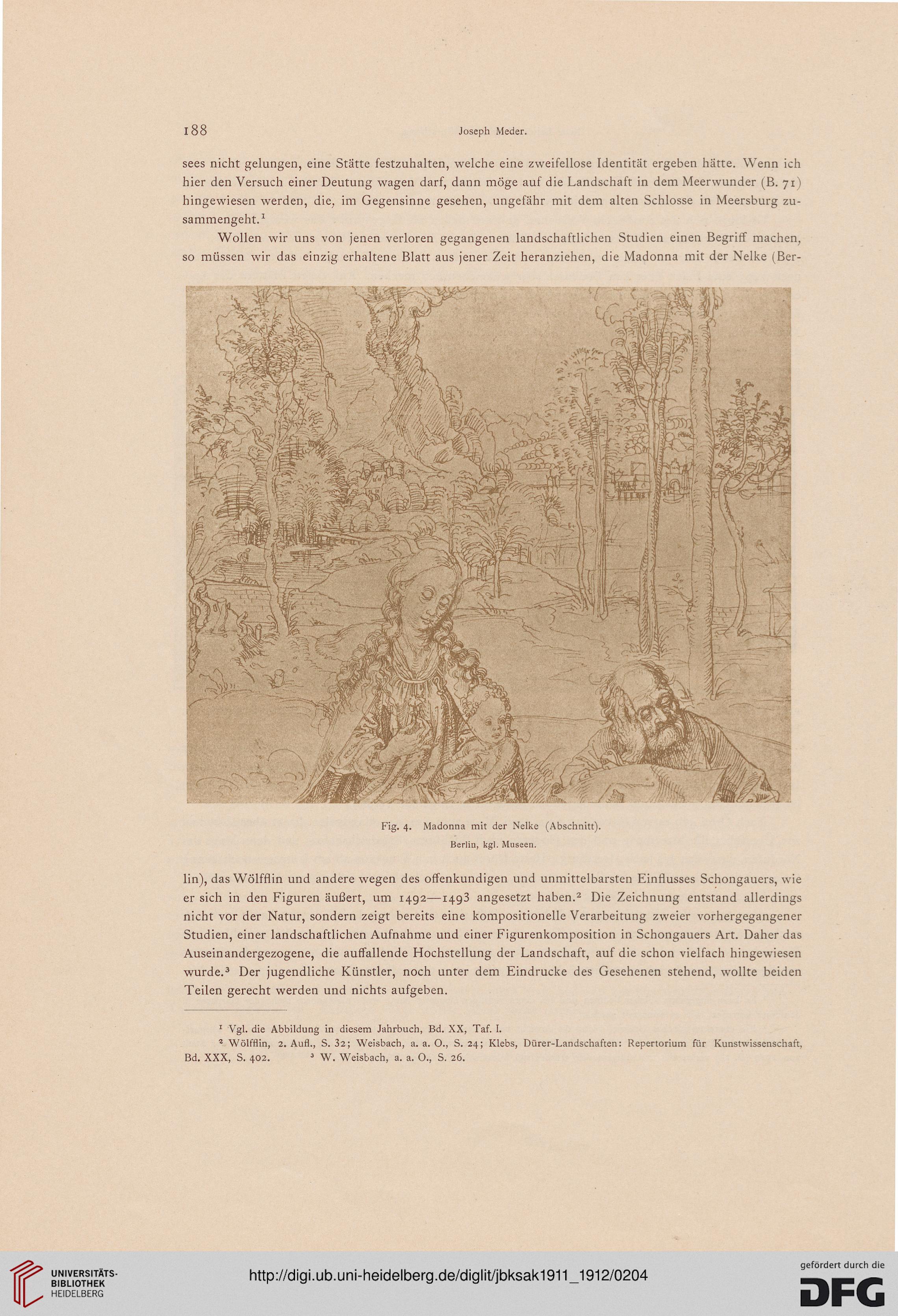

Wollen wir uns von jenen verloren gegangenen landschaftlichen Studien einen Begriff machen,

so müssen wir das einzig erhaltene Blatt aus jener Zeit heranziehen, die Madonna mit der Nelke (Ber-

Fig. 4. Madonna mit der Nelke (Abschnitt).

Berlin, kgl. Museen.

lin), das Wölfflin und andere wegen des offenkundigen und unmittelbarsten Einflusses Schongauers, wie

er sich in den Figuren äußert, um 1492—1493 angesetzt haben.2 Die Zeichnung entstand allerdings

nicht vor der Natur, sondern zeigt bereits eine kompositionelle Verarbeitung zweier vorhergegangener

Studien, einer landschaftlichen Aufnahme und einer Figurenkomposition in Schongauers Art. Daher das

Auseinandergezogene, die auffallende Hochstellung der Landschaft, auf die schon vielfach hingewiesen

wurde.3 Der jugendliche Künstler, noch unter dem Eindrucke des Gesehenen stehend, wollte beiden

Teilen gerecht werden und nichts aufgeben.

1 Vgl. die Abbildung in diesem Jahrbuch, Bd. XX, Taf. L

2 Wölfflin, 2. Aufl., S. 32; Weisbach, a. a. O., S. 24; Klebs, Dürer-Landschaften: Repertorium für Kunstwissenschaft,

Bd. XXX, S. 402. 3 W. Weisbach, a. a. 0., S. 26.

Joseph Meder.

sees nicht gelungen, eine Stätte festzuhalten, welche eine zweifellose Identität ergeben hätte. Wenn ich

hier den Versuch einer Deutung wagen darf, dann möge auf die Landschaft in dem Meerwunder (B. 71)

hingewiesen werden, die, im Gegensinne gesehen, ungefähr mit dem alten Schlosse in Meersburg zu-

sammengeht.1

Wollen wir uns von jenen verloren gegangenen landschaftlichen Studien einen Begriff machen,

so müssen wir das einzig erhaltene Blatt aus jener Zeit heranziehen, die Madonna mit der Nelke (Ber-

Fig. 4. Madonna mit der Nelke (Abschnitt).

Berlin, kgl. Museen.

lin), das Wölfflin und andere wegen des offenkundigen und unmittelbarsten Einflusses Schongauers, wie

er sich in den Figuren äußert, um 1492—1493 angesetzt haben.2 Die Zeichnung entstand allerdings

nicht vor der Natur, sondern zeigt bereits eine kompositionelle Verarbeitung zweier vorhergegangener

Studien, einer landschaftlichen Aufnahme und einer Figurenkomposition in Schongauers Art. Daher das

Auseinandergezogene, die auffallende Hochstellung der Landschaft, auf die schon vielfach hingewiesen

wurde.3 Der jugendliche Künstler, noch unter dem Eindrucke des Gesehenen stehend, wollte beiden

Teilen gerecht werden und nichts aufgeben.

1 Vgl. die Abbildung in diesem Jahrbuch, Bd. XX, Taf. L

2 Wölfflin, 2. Aufl., S. 32; Weisbach, a. a. O., S. 24; Klebs, Dürer-Landschaften: Repertorium für Kunstwissenschaft,

Bd. XXX, S. 402. 3 W. Weisbach, a. a. 0., S. 26.