Neue Beiträge zur Dürer-Forschung.

207

dünnen Federstriche bedeuten eher Erinnerungslinien, wie sie beim raschen Kopieren nach einem Vor-

bilde entstehen. Es erscheint mir daher natürlicher, hier an eine Kopie zu denken, bei der Dürer nur

die venezianische Figur interessierte, als einen eigenen selbständigen Entwurf anzunehmen. Auch die

peinlich ausgeführte Kniedraperie der Madonna scheint diese Annahme zu bestätigen.

Daß Dürer während seines ersten Aufenthaltes in Venedig, wenn auch nur ausnahmsweise, Bilder

kopierte, beweist außer einem Jesukinde auf dem Florentiner Skizzenblatte noch ganz besonders eine

weibliche Porträtzeichnung in der Kunsthalle zu Bremen (Fig. 15). Wiewohl sie oben links

ein später hinzugefügtes Monogramm und die Jahrzahl 1514 trägt, so weist die Faktur, die Schattie-

rung, besonders im Gesichte und Nacken, die Kolorierung des Kleides auf die bereits angeführte Gruppe

von Zeichnungen hin und paßt

eher in das Jahr 1495. S. Montagu

Peartree kam in seiner Beschrei-

bung des Blattes in der Dürer-

Society zu demselben Resultate.1

Daß Dürer auch hier wieder das

Kostümliche in erster Linie be-

tonte, beweist die fleißige Durch-

führung des reich gestickten Häub-

chens, des schweren Brokatstoffes

mit vielerlei Pflanzenornamentik

und die mit Hermelin verbrämte

Schleppe, die sich an die Schultern

ansetzt. Diese Kleidermode war

in den Tagen, als Dürer in Vene-

dig weilte, allerdings nicht mehr

usuell und fällt — nach dem tiefen

Kleidausschnitt auf dem Nacken

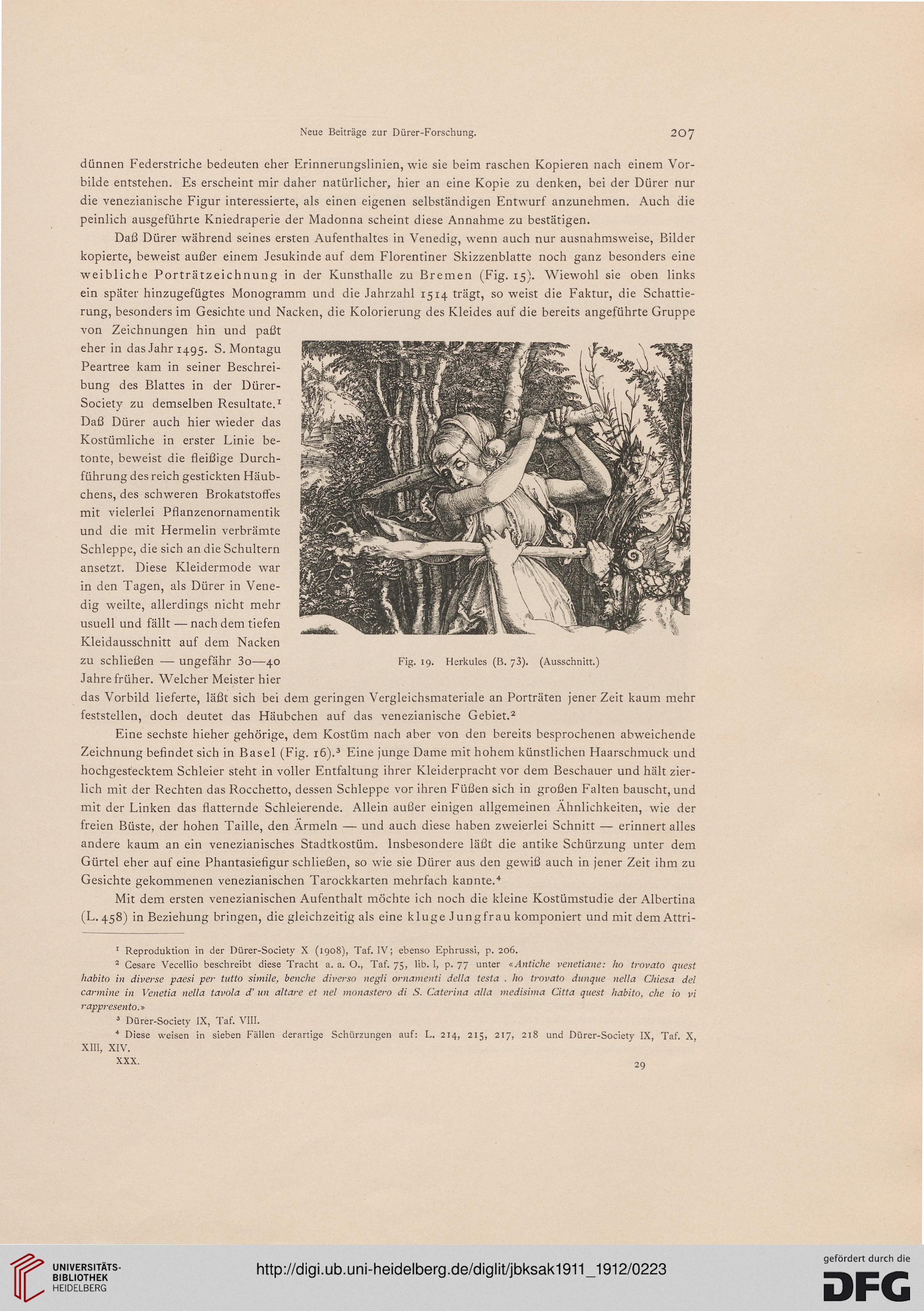

zu schließen — ungefähr 3o—40

Jahre früher. Welcher Meister hier

das Vorbild lieferte, läßt sich bei dem geringen Vergleichsmateriale an Porträten jener Zeit kaum mehr

feststellen, doch deutet das Häubchen auf das venezianische Gebiet.2

Eine sechste hieher gehörige, dem Kostüm nach aber von den bereits besprochenen abweichende

Zeichnung befindet sich in Basel (Fig. 16).3 Eine junge Dame mit hohem künstlichen Haarschmuck und

hochgestecktem Schleier steht in voller Entfaltung ihrer Kleiderpracht vor dem Beschauer und hält zier-

lich mit der Rechten das Rocchetto, dessen Schleppe vor ihren Füßen sich in großen Falten bauscht, und

mit der Linken das flatternde Schleierende. Allein außer einigen allgemeinen Ähnlichkeiten, wie der

freien Büste, der hohen Taille, den Ärmeln — und auch diese haben zweierlei Schnitt — erinnert alles

andere kaum an ein venezianisches Stadtkostüm. Insbesondere läßt die antike Schürzung unter dem

Gürtel eher auf eine Phantasiefigur schließen, so wie sie Dürer aus den gewiß auch in jener Zeit ihm zu

Gesichte gekommenen venezianischen Tarockkarten mehrfach kannte.4

Mit dem ersten venezianischen Aufenthalt möchte ich noch die kleine Kostümstudie der Albertina

(L. 458) in Beziehung bringen, die gleichzeitig als eine kluge Jungfrau komponiert und mit dem Attri-

1 Reproduktion in der Dürer-Society X (1908), Taf. IV; ebenso Ephrussi, p. 206.

2 Cesare Vecellio beschreibt diese Tracht a. a. O., Taf. 75, lib. I, p. 77 unter «Antiche venetiane: ho trovato quest

habito in diverse paesi per tutto simile, benche diverso negli ornamenti della testa . ho trovato dunque nella Chiesa del

carmine in Venetia nella tavola d' un altare et nel monastero di S. Caterina alla mcdisima Gitta quest habito, che io vi

rappresento.*

3 Dürer-Society IX, Taf. VIII.

4 Diese weisen in sieben Fällen derartige Schürzungen auf: L. 214, 215, 217, 218 und Dürer-Society IX, Taf. X,

XIII, XIV.

207

dünnen Federstriche bedeuten eher Erinnerungslinien, wie sie beim raschen Kopieren nach einem Vor-

bilde entstehen. Es erscheint mir daher natürlicher, hier an eine Kopie zu denken, bei der Dürer nur

die venezianische Figur interessierte, als einen eigenen selbständigen Entwurf anzunehmen. Auch die

peinlich ausgeführte Kniedraperie der Madonna scheint diese Annahme zu bestätigen.

Daß Dürer während seines ersten Aufenthaltes in Venedig, wenn auch nur ausnahmsweise, Bilder

kopierte, beweist außer einem Jesukinde auf dem Florentiner Skizzenblatte noch ganz besonders eine

weibliche Porträtzeichnung in der Kunsthalle zu Bremen (Fig. 15). Wiewohl sie oben links

ein später hinzugefügtes Monogramm und die Jahrzahl 1514 trägt, so weist die Faktur, die Schattie-

rung, besonders im Gesichte und Nacken, die Kolorierung des Kleides auf die bereits angeführte Gruppe

von Zeichnungen hin und paßt

eher in das Jahr 1495. S. Montagu

Peartree kam in seiner Beschrei-

bung des Blattes in der Dürer-

Society zu demselben Resultate.1

Daß Dürer auch hier wieder das

Kostümliche in erster Linie be-

tonte, beweist die fleißige Durch-

führung des reich gestickten Häub-

chens, des schweren Brokatstoffes

mit vielerlei Pflanzenornamentik

und die mit Hermelin verbrämte

Schleppe, die sich an die Schultern

ansetzt. Diese Kleidermode war

in den Tagen, als Dürer in Vene-

dig weilte, allerdings nicht mehr

usuell und fällt — nach dem tiefen

Kleidausschnitt auf dem Nacken

zu schließen — ungefähr 3o—40

Jahre früher. Welcher Meister hier

das Vorbild lieferte, läßt sich bei dem geringen Vergleichsmateriale an Porträten jener Zeit kaum mehr

feststellen, doch deutet das Häubchen auf das venezianische Gebiet.2

Eine sechste hieher gehörige, dem Kostüm nach aber von den bereits besprochenen abweichende

Zeichnung befindet sich in Basel (Fig. 16).3 Eine junge Dame mit hohem künstlichen Haarschmuck und

hochgestecktem Schleier steht in voller Entfaltung ihrer Kleiderpracht vor dem Beschauer und hält zier-

lich mit der Rechten das Rocchetto, dessen Schleppe vor ihren Füßen sich in großen Falten bauscht, und

mit der Linken das flatternde Schleierende. Allein außer einigen allgemeinen Ähnlichkeiten, wie der

freien Büste, der hohen Taille, den Ärmeln — und auch diese haben zweierlei Schnitt — erinnert alles

andere kaum an ein venezianisches Stadtkostüm. Insbesondere läßt die antike Schürzung unter dem

Gürtel eher auf eine Phantasiefigur schließen, so wie sie Dürer aus den gewiß auch in jener Zeit ihm zu

Gesichte gekommenen venezianischen Tarockkarten mehrfach kannte.4

Mit dem ersten venezianischen Aufenthalt möchte ich noch die kleine Kostümstudie der Albertina

(L. 458) in Beziehung bringen, die gleichzeitig als eine kluge Jungfrau komponiert und mit dem Attri-

1 Reproduktion in der Dürer-Society X (1908), Taf. IV; ebenso Ephrussi, p. 206.

2 Cesare Vecellio beschreibt diese Tracht a. a. O., Taf. 75, lib. I, p. 77 unter «Antiche venetiane: ho trovato quest

habito in diverse paesi per tutto simile, benche diverso negli ornamenti della testa . ho trovato dunque nella Chiesa del

carmine in Venetia nella tavola d' un altare et nel monastero di S. Caterina alla mcdisima Gitta quest habito, che io vi

rappresento.*

3 Dürer-Society IX, Taf. VIII.

4 Diese weisen in sieben Fällen derartige Schürzungen auf: L. 214, 215, 217, 218 und Dürer-Society IX, Taf. X,

XIII, XIV.