Joseph Meder.

tarn

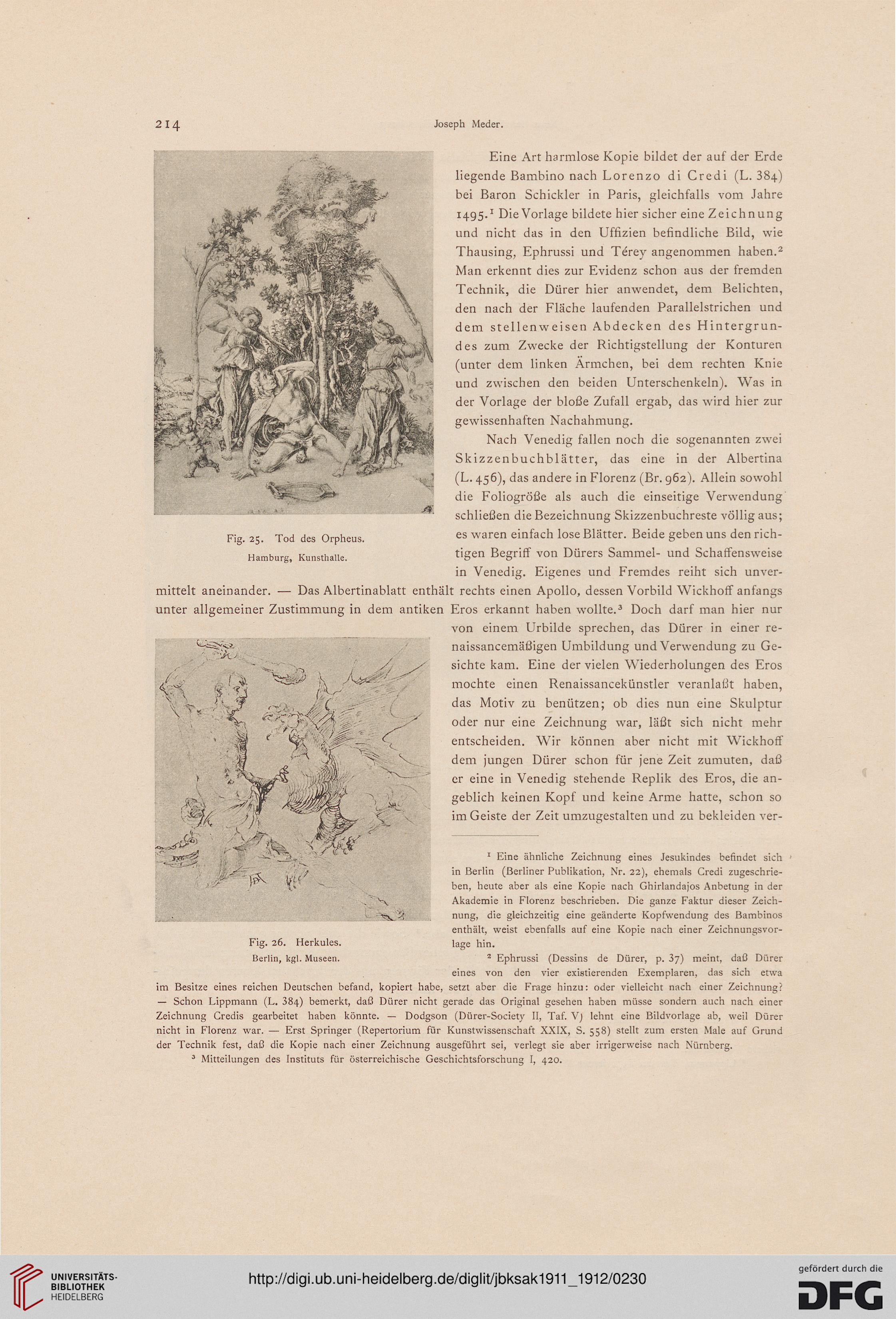

Fig. 25. Tod des Orpheus.

Hamburg, KunsthaUe.

Eine Art harmlose Kopie bildet der auf der Erde

liegende Bambino nach Lorenzo di Credi (L. 384)

bei Baron Schickler in Paris, gleichfalls vom Jahre

1495.1 Die Vorlage bildete hier sicher eine Zeichnung

und nicht das in den Uffizien befindliche Bild, wie

Thausing, Ephrussi und Terey angenommen haben.2

Man erkennt dies zur Evidenz schon aus der fremden

Technik, die Dürer hier anwendet, dem Belichten,

den nach der Fläche laufenden Parallelstrichen und

dem stellenweisen Abdecken des Hintergrun-

des zum Zwecke der Richtigstellung der Konturen

(unter dem linken Armchen, bei dem rechten Knie

und zwischen den beiden Unterschenkeln). Was in

der Vorlage der bloße Zufall ergab, das wird hier zur

gewissenhaften Nachahmung.

Nach Venedig fallen noch die sogenannten zwei

Skizzenbuchblätter, das eine in der Albertina

(L. 456), das andere in Florenz (Br. 962). Allein sowohl

die Foliogröße als auch die einseitige Verwendung

schließen die Bezeichnung Skizzenbuchreste völlig aus;

es waren einfach lose Blätter. Beide geben uns den rich-

tigen Begriff von Dürers Sammel- und Schaffensweise

in Venedig. Eigenes und Fremdes reiht sich unver-

mittelt aneinander. — Das Albertinablatt enthält rechts einen Apollo, dessen Vorbild Wickhoff anfangs

unter allgemeiner Zustimmung in dem antiken Eros erkannt haben wollte.3 Doch darf man hier nur

von einem Urbilde sprechen, das Dürer in einer re-

naissancemäßigen Umbildung und Verwendung zu Ge-

sichte kam. Eine der vielen Wiederholungen des Eros

mochte einen Renaissancekünstler veranlaßt haben,

das Motiv zu benützen; ob dies nun eine Skulptur

oder nur eine Zeichnung war, läßt sich nicht mehr

entscheiden. Wir können aber nicht mit Wickhoff

dem jungen Dürer schon für jene Zeit zumuten, daß

er eine in Venedig stehende Replik des Eros, die an-

geblich keinen Kopf und keine Arme hatte, schon so

im Geiste der Zeit umzugestalten und zu bekleiden ver-

1 Eine ähnliche Zeichnung eines Jesukindes befindet sich

in Berlin (Berliner Publikation, Nr. 22), ehemals Credi zugeschrie-

ben, heute aber als eine Kopie nach Ghirlandajos Anbetung in der

Akademie in Florenz beschrieben. Die ganze Faktur dieser Zeich-

nung, die gleichzeitig eine geänderte Kopfwendung des Bambinos

enthält, weist ebenfalls auf eine Kopie nach einer Zeichnungsvor-

lage hin.

2 Ephrussi (Dessins de Dürer, p. 37) meint, daß Dürer

eines von den vier existierenden Exemplaren, das sich etwa

im Besitze eines reichen Deutschen befand, kopiert habe, setzt aber die Frage hinzu: oder vielleicht nach einer Zeichnung?

— Schon Lippmann (L. 384) bemerkt, daß Dürer nicht gerade das Original gesehen haben müsse sondern auch nach einer

Zeichnung Credis gearbeitet haben könnte. — Dodgson (Dürer-Society II, Taf. Vj lehnt eine Bildvorlage ab, weil Dürer

nicht in Florenz war. — Erst Springer (Repertorium für Kunstwissenschaft XXIX, S. 558) stellt zum ersten Male auf Grund

der Technik fest, daß die Kopie nach einer Zeichnung ausgeführt sei, verlegt sie aber irrigerweise nach Nürnberg.

3 Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung I, 420.

l!.-*}'.> & v —*" " * {

Fig. 26. Herkules.

Berlin, kgl. Museen.

tarn

Fig. 25. Tod des Orpheus.

Hamburg, KunsthaUe.

Eine Art harmlose Kopie bildet der auf der Erde

liegende Bambino nach Lorenzo di Credi (L. 384)

bei Baron Schickler in Paris, gleichfalls vom Jahre

1495.1 Die Vorlage bildete hier sicher eine Zeichnung

und nicht das in den Uffizien befindliche Bild, wie

Thausing, Ephrussi und Terey angenommen haben.2

Man erkennt dies zur Evidenz schon aus der fremden

Technik, die Dürer hier anwendet, dem Belichten,

den nach der Fläche laufenden Parallelstrichen und

dem stellenweisen Abdecken des Hintergrun-

des zum Zwecke der Richtigstellung der Konturen

(unter dem linken Armchen, bei dem rechten Knie

und zwischen den beiden Unterschenkeln). Was in

der Vorlage der bloße Zufall ergab, das wird hier zur

gewissenhaften Nachahmung.

Nach Venedig fallen noch die sogenannten zwei

Skizzenbuchblätter, das eine in der Albertina

(L. 456), das andere in Florenz (Br. 962). Allein sowohl

die Foliogröße als auch die einseitige Verwendung

schließen die Bezeichnung Skizzenbuchreste völlig aus;

es waren einfach lose Blätter. Beide geben uns den rich-

tigen Begriff von Dürers Sammel- und Schaffensweise

in Venedig. Eigenes und Fremdes reiht sich unver-

mittelt aneinander. — Das Albertinablatt enthält rechts einen Apollo, dessen Vorbild Wickhoff anfangs

unter allgemeiner Zustimmung in dem antiken Eros erkannt haben wollte.3 Doch darf man hier nur

von einem Urbilde sprechen, das Dürer in einer re-

naissancemäßigen Umbildung und Verwendung zu Ge-

sichte kam. Eine der vielen Wiederholungen des Eros

mochte einen Renaissancekünstler veranlaßt haben,

das Motiv zu benützen; ob dies nun eine Skulptur

oder nur eine Zeichnung war, läßt sich nicht mehr

entscheiden. Wir können aber nicht mit Wickhoff

dem jungen Dürer schon für jene Zeit zumuten, daß

er eine in Venedig stehende Replik des Eros, die an-

geblich keinen Kopf und keine Arme hatte, schon so

im Geiste der Zeit umzugestalten und zu bekleiden ver-

1 Eine ähnliche Zeichnung eines Jesukindes befindet sich

in Berlin (Berliner Publikation, Nr. 22), ehemals Credi zugeschrie-

ben, heute aber als eine Kopie nach Ghirlandajos Anbetung in der

Akademie in Florenz beschrieben. Die ganze Faktur dieser Zeich-

nung, die gleichzeitig eine geänderte Kopfwendung des Bambinos

enthält, weist ebenfalls auf eine Kopie nach einer Zeichnungsvor-

lage hin.

2 Ephrussi (Dessins de Dürer, p. 37) meint, daß Dürer

eines von den vier existierenden Exemplaren, das sich etwa

im Besitze eines reichen Deutschen befand, kopiert habe, setzt aber die Frage hinzu: oder vielleicht nach einer Zeichnung?

— Schon Lippmann (L. 384) bemerkt, daß Dürer nicht gerade das Original gesehen haben müsse sondern auch nach einer

Zeichnung Credis gearbeitet haben könnte. — Dodgson (Dürer-Society II, Taf. Vj lehnt eine Bildvorlage ab, weil Dürer

nicht in Florenz war. — Erst Springer (Repertorium für Kunstwissenschaft XXIX, S. 558) stellt zum ersten Male auf Grund

der Technik fest, daß die Kopie nach einer Zeichnung ausgeführt sei, verlegt sie aber irrigerweise nach Nürnberg.

3 Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung I, 420.

l!.-*}'.> & v —*" " * {

Fig. 26. Herkules.

Berlin, kgl. Museen.