Neue Beiträge zur Dürer-Forschung.

215

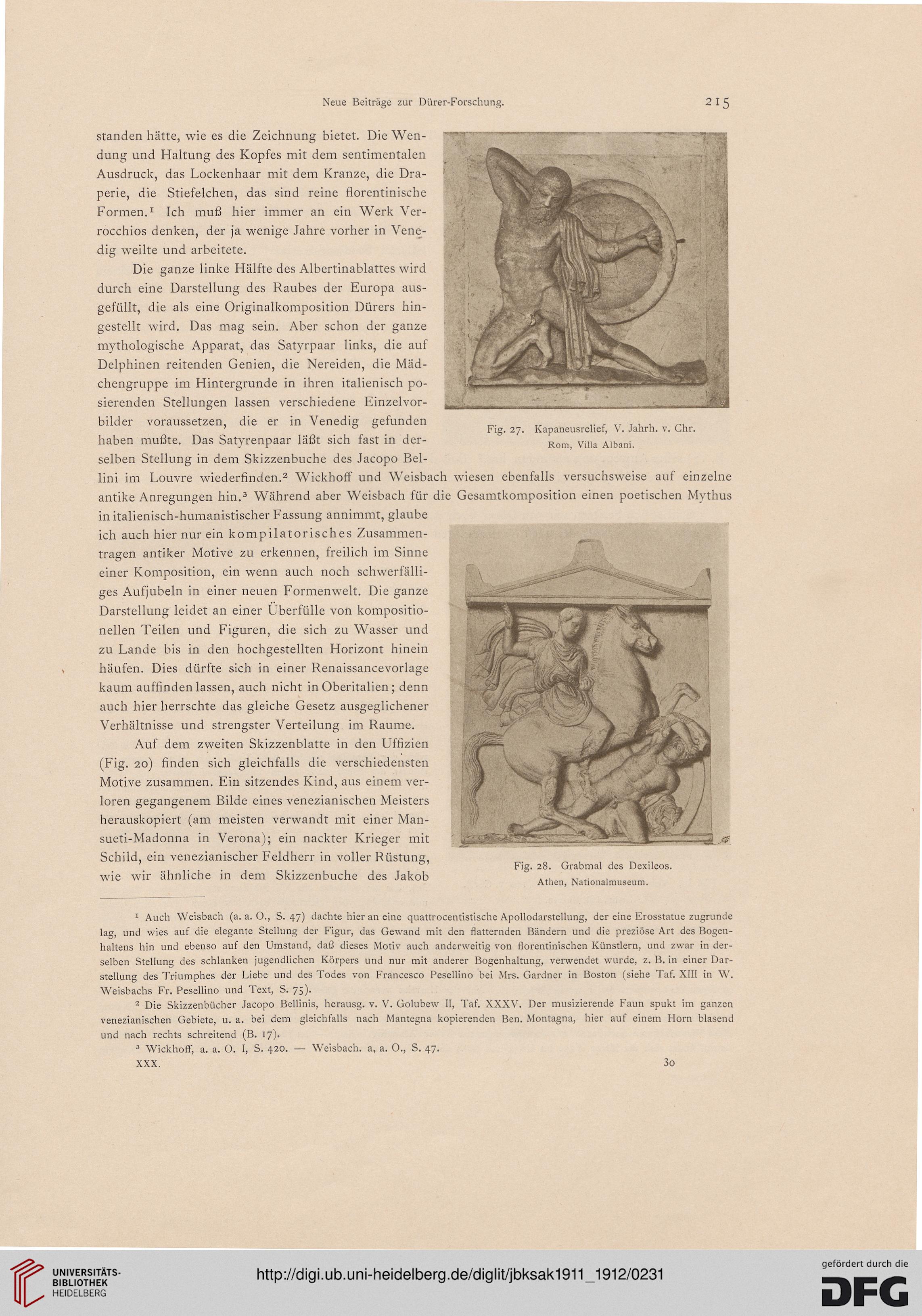

Fig. 27. Kapaneusrelief, V. Jahrh. v. Chr.

Rom, Villa Albani.

standen hätte, wie es die Zeichnung bietet. Die Wen-

dung und Haltung des Kopfes mit dem sentimentalen

Ausdruck, das Lockenhaar mit dem Kranze, die Dra-

perie, die Stiefelchen, das sind reine florentinische

Formen.1 Ich muß hier immer an ein Werk Ver-

rocchios denken, der ja wenige Jahre vorher in Vene-

dig weilte und arbeitete.

Die ganze linke Hälfte des Albertinablattes wird

durch eine Darstellung des Raubes der Europa aus-

gefüllt, die als eine Originalkomposition Dürers hin-

gestellt wird. Das mag sein. Aber schon der ganze

mythologische Apparat, das Satyrpaar links, die auf

Delphinen reitenden Genien, die Nereiden, die Mäd-

chengruppe im Hintergrunde in ihren italienisch po-

sierenden Stellungen lassen verschiedene Einzelvor-

bilder voraussetzen, die er in Venedig gefunden

haben mußte. Das Satyrenpaar läßt sich fast in der-

selben Stellung in dem Skizzenbuche des Jacopo Bel-

lini im Louvre wiederfinden.2 Wickhoff und Weisbach wiesen ebenfalls versuchsweise auf einzelne

antike Anregungen hin.3 Während aber Weisbach für die Gesamtkomposition einen poetischen Mvthus

in italienisch-humanistischer Fassung annimmt, glaube

ich auch hier nur ein kompilatorisches Zusammen-

tragen antiker Motive zu erkennen, freilich im Sinne

einer Komposition, ein wenn auch noch schwerfälli-

ges Aufjubeln in einer neuen Formenwelt. Die ganze

Darstellung leidet an einer Überfülle von kompositio-

neilen Teilen und Figuren, die sich zu Wasser und

zu Lande bis in den hochgestellten Horizont hinein

häufen. Dies dürfte sich in einer Renaissancevorlage

kaum auffinden lassen, auch nicht in Oberitalien; denn

auch hier herrschte das gleiche Gesetz ausgeglichener

Verhältnisse und strengster Verteilung im Räume.

Auf dem zweiten Skizzenblatte in den Uffizien

(Fig. 20) finden sich gleichfalls die verschiedensten

Motive zusammen. Ein sitzendes Kind, aus einem ver-

loren gegangenem Bilde eines venezianischen Meisters

herauskopiert (am meisten verwandt mit einer Man-

sueti-Madonna in Verona); ein nackter Krieger mit

Schild, ein venezianischer Feldherr in voller Rüstung,

. Fig. 28. Grabmal des Dexileos.

wie wir ähnliche in dem Skizzenbuche des Jakob , , x.

Athen, Nationalmuseum.

1 Auch Weisbach (a. a. O., S. 47) dachte hier an eine quattrocentistische Apollodarstellung, der eine Erosstatue zugrunde

lag, und wies auf die elegante Stellung der Figur, das Gewand mit den flatternden Bändern und die preziöse Art des Bogen-

haltens hin und ebenso auf den Umstand, daß dieses Motiv auch anderweitig von florentinischen Künstlern, und zwar in der-

selben Stellung des schlanken jugendlichen Körpers und nur mit anderer Bogenhaltung, verwendet wurde, z. B. in einer Dar-

stellung des Triumphes der Liebe und des Todes von Francesco Pesellino bei Mrs. Gardner in Boston (siehe Taf. XIII in W.

Weisbachs Fr. Pesellino und Text, S. 75).

a Die Skizzenbücher Jacopo Bellinis, herausg. v. V. Golubew II, Taf. XXXV. Der musizierende Faun spukt im ganzen

venezianischen Gebiete, u. a. bei dem gleichfalls nach Mantegna kopierenden Ben. Montagna, hier auf einem Horn blasend

und nach rechts schreitend (B. 17).

3 Wickhoff, a. a. O. I, S. 420. — Weisbach, a, a. O., S. 47.

XXX. 3o

215

Fig. 27. Kapaneusrelief, V. Jahrh. v. Chr.

Rom, Villa Albani.

standen hätte, wie es die Zeichnung bietet. Die Wen-

dung und Haltung des Kopfes mit dem sentimentalen

Ausdruck, das Lockenhaar mit dem Kranze, die Dra-

perie, die Stiefelchen, das sind reine florentinische

Formen.1 Ich muß hier immer an ein Werk Ver-

rocchios denken, der ja wenige Jahre vorher in Vene-

dig weilte und arbeitete.

Die ganze linke Hälfte des Albertinablattes wird

durch eine Darstellung des Raubes der Europa aus-

gefüllt, die als eine Originalkomposition Dürers hin-

gestellt wird. Das mag sein. Aber schon der ganze

mythologische Apparat, das Satyrpaar links, die auf

Delphinen reitenden Genien, die Nereiden, die Mäd-

chengruppe im Hintergrunde in ihren italienisch po-

sierenden Stellungen lassen verschiedene Einzelvor-

bilder voraussetzen, die er in Venedig gefunden

haben mußte. Das Satyrenpaar läßt sich fast in der-

selben Stellung in dem Skizzenbuche des Jacopo Bel-

lini im Louvre wiederfinden.2 Wickhoff und Weisbach wiesen ebenfalls versuchsweise auf einzelne

antike Anregungen hin.3 Während aber Weisbach für die Gesamtkomposition einen poetischen Mvthus

in italienisch-humanistischer Fassung annimmt, glaube

ich auch hier nur ein kompilatorisches Zusammen-

tragen antiker Motive zu erkennen, freilich im Sinne

einer Komposition, ein wenn auch noch schwerfälli-

ges Aufjubeln in einer neuen Formenwelt. Die ganze

Darstellung leidet an einer Überfülle von kompositio-

neilen Teilen und Figuren, die sich zu Wasser und

zu Lande bis in den hochgestellten Horizont hinein

häufen. Dies dürfte sich in einer Renaissancevorlage

kaum auffinden lassen, auch nicht in Oberitalien; denn

auch hier herrschte das gleiche Gesetz ausgeglichener

Verhältnisse und strengster Verteilung im Räume.

Auf dem zweiten Skizzenblatte in den Uffizien

(Fig. 20) finden sich gleichfalls die verschiedensten

Motive zusammen. Ein sitzendes Kind, aus einem ver-

loren gegangenem Bilde eines venezianischen Meisters

herauskopiert (am meisten verwandt mit einer Man-

sueti-Madonna in Verona); ein nackter Krieger mit

Schild, ein venezianischer Feldherr in voller Rüstung,

. Fig. 28. Grabmal des Dexileos.

wie wir ähnliche in dem Skizzenbuche des Jakob , , x.

Athen, Nationalmuseum.

1 Auch Weisbach (a. a. O., S. 47) dachte hier an eine quattrocentistische Apollodarstellung, der eine Erosstatue zugrunde

lag, und wies auf die elegante Stellung der Figur, das Gewand mit den flatternden Bändern und die preziöse Art des Bogen-

haltens hin und ebenso auf den Umstand, daß dieses Motiv auch anderweitig von florentinischen Künstlern, und zwar in der-

selben Stellung des schlanken jugendlichen Körpers und nur mit anderer Bogenhaltung, verwendet wurde, z. B. in einer Dar-

stellung des Triumphes der Liebe und des Todes von Francesco Pesellino bei Mrs. Gardner in Boston (siehe Taf. XIII in W.

Weisbachs Fr. Pesellino und Text, S. 75).

a Die Skizzenbücher Jacopo Bellinis, herausg. v. V. Golubew II, Taf. XXXV. Der musizierende Faun spukt im ganzen

venezianischen Gebiete, u. a. bei dem gleichfalls nach Mantegna kopierenden Ben. Montagna, hier auf einem Horn blasend

und nach rechts schreitend (B. 17).

3 Wickhoff, a. a. O. I, S. 420. — Weisbach, a, a. O., S. 47.

XXX. 3o