Neue Beiträge zur Dürer-Forschung.

scheinlich war es wieder Mantegna — und verarbeitete sie nach seinem Bedarf. Daß aber Dürers Vorbild

sowie jenes des Mozetto auf eine weitere gemeinsame Quelle zurückgehen, kann nicht bezweifelt werden.

Ich sehe darin den Sitztypus der Deckelfiguren alter Sarkophage. Die links hockende Frau bietet gleich-

falls ein eigenartiges, in seiner Erfindung für einen jungen Deutschen völlig fremdes Bewegungsmotiv,

das ebenso wie die auf den linken Arm gestützte ruhende Frau mit dem Helm Mantegna als Quelle zu

haben scheint.1 Die weitere antike Vorlage dafür wäre noch zu suchen sowie auch für den Korb (?) mit

den beiden Putten und dem darauf befindlichen Tierschädel.

Es darf hier, besonders für den Norden Italiens, nicht supponiert werden, daß jede beliebige Be-

wegungs- und Beugungsform in der Hand eines Künstlers lag und daß er ja nur sein Modell dement-

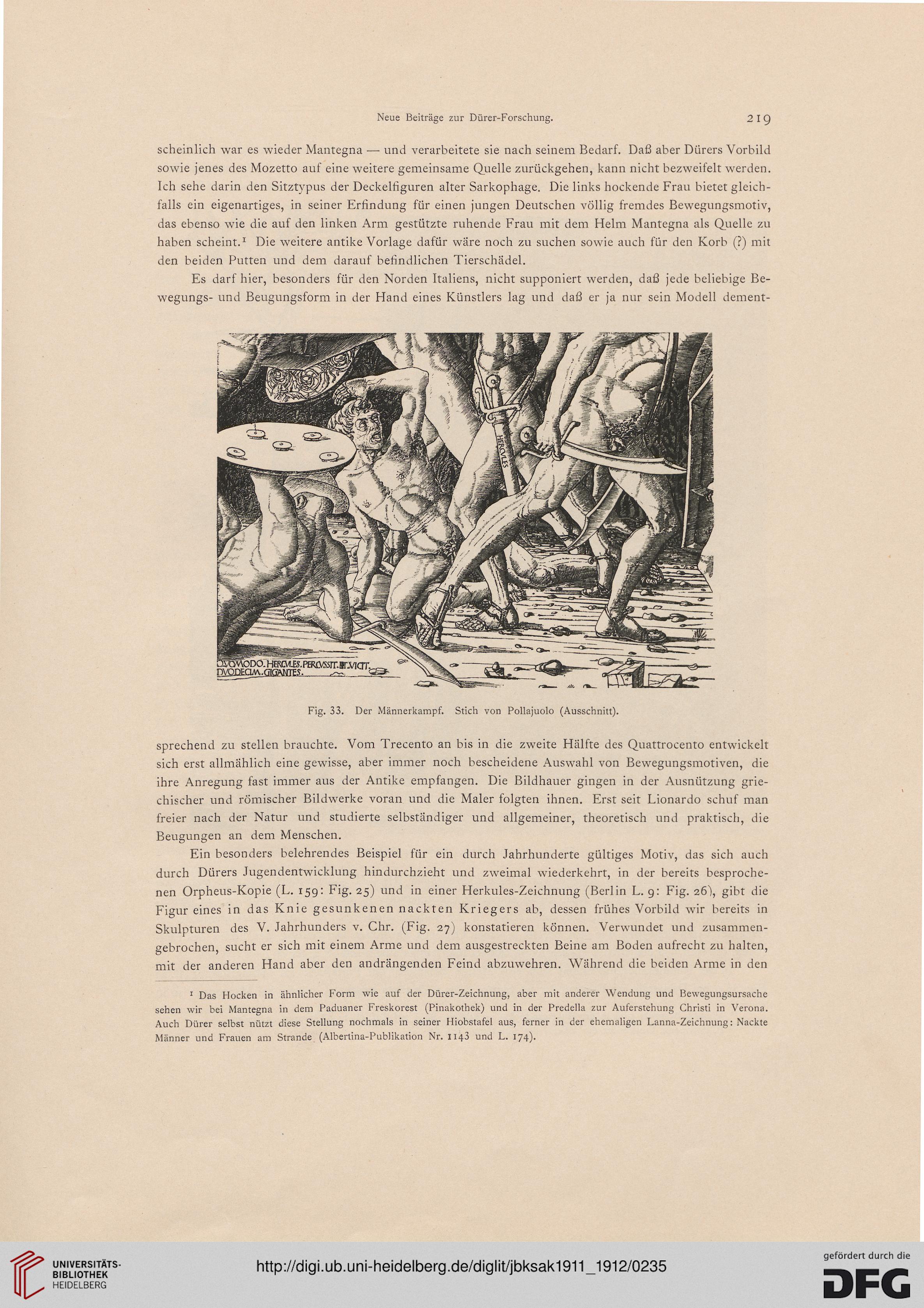

Fig. 33. Der Männerkampf. Stich von Pollajuolo (Ausschnitt).

sprechend zu stellen brauchte. Vom Trecento an bis in die zweite Hälfte des Quattrocento entwickelt

sich erst allmählich eine gewisse, aber immer noch bescheidene Auswahl von Bewegungsmotiven, die

ihre Anregung fast immer aus der Antike empfangen. Die Bildhauer gingen in der Ausnützung grie-

chischer und römischer Bildwerke voran und die Maler folgten ihnen. Erst seit Lionardo schuf man

freier nach der Natur und studierte selbständiger und allgemeiner, theoretisch und praktisch, die

Beugungen an dem Menschen.

Ein besonders belehrendes Beispiel für ein durch Jahrhunderte gültiges Motiv, das sich auch

durch Dürers Jugendentwicklung hindurchzieht und zweimal wiederkehrt, in der bereits besproche-

nen Orpheus-Kopie (L. 159: Fig. 25) und in einer Herkules-Zeichnung (Berlin L. 9: Fig. 26), gibt die

Figur eines in das Knie gesunkenen nackten Kriegers ab, dessen frühes Vorbild wir bereits in

Skulpturen des V. Jahrhunders v. Chr. (Fig. 27) konstatieren können. Verwundet und zusammen-

gebrochen, sucht er sich mit einem Arme und dem ausgestreckten Beine am Boden aufrecht zu halten,

mit der anderen Hand aber den andrängenden Feind abzuwehren. Während die beiden Arme in den

1 Das Hocken in ähnlicher Form wie auf der Dürer-Zeichnung, aber mit anderer Wendung und Bewegungsursachc

sehen wir bei Mantegna in dem Paduaner Freskorest (Pinakothek) und in der Predella zur Auferstehung Christi in Verona.

Auch Dürer selbst nützt diese Stellung nochmals in seiner Hiobstafel aus, ferner in der ehemaligen Lanna-Zeichnung: Nackte

Männer und Frauen am Strande (Alberlina-Publikation Nr. Ii43 und L. 174).

scheinlich war es wieder Mantegna — und verarbeitete sie nach seinem Bedarf. Daß aber Dürers Vorbild

sowie jenes des Mozetto auf eine weitere gemeinsame Quelle zurückgehen, kann nicht bezweifelt werden.

Ich sehe darin den Sitztypus der Deckelfiguren alter Sarkophage. Die links hockende Frau bietet gleich-

falls ein eigenartiges, in seiner Erfindung für einen jungen Deutschen völlig fremdes Bewegungsmotiv,

das ebenso wie die auf den linken Arm gestützte ruhende Frau mit dem Helm Mantegna als Quelle zu

haben scheint.1 Die weitere antike Vorlage dafür wäre noch zu suchen sowie auch für den Korb (?) mit

den beiden Putten und dem darauf befindlichen Tierschädel.

Es darf hier, besonders für den Norden Italiens, nicht supponiert werden, daß jede beliebige Be-

wegungs- und Beugungsform in der Hand eines Künstlers lag und daß er ja nur sein Modell dement-

Fig. 33. Der Männerkampf. Stich von Pollajuolo (Ausschnitt).

sprechend zu stellen brauchte. Vom Trecento an bis in die zweite Hälfte des Quattrocento entwickelt

sich erst allmählich eine gewisse, aber immer noch bescheidene Auswahl von Bewegungsmotiven, die

ihre Anregung fast immer aus der Antike empfangen. Die Bildhauer gingen in der Ausnützung grie-

chischer und römischer Bildwerke voran und die Maler folgten ihnen. Erst seit Lionardo schuf man

freier nach der Natur und studierte selbständiger und allgemeiner, theoretisch und praktisch, die

Beugungen an dem Menschen.

Ein besonders belehrendes Beispiel für ein durch Jahrhunderte gültiges Motiv, das sich auch

durch Dürers Jugendentwicklung hindurchzieht und zweimal wiederkehrt, in der bereits besproche-

nen Orpheus-Kopie (L. 159: Fig. 25) und in einer Herkules-Zeichnung (Berlin L. 9: Fig. 26), gibt die

Figur eines in das Knie gesunkenen nackten Kriegers ab, dessen frühes Vorbild wir bereits in

Skulpturen des V. Jahrhunders v. Chr. (Fig. 27) konstatieren können. Verwundet und zusammen-

gebrochen, sucht er sich mit einem Arme und dem ausgestreckten Beine am Boden aufrecht zu halten,

mit der anderen Hand aber den andrängenden Feind abzuwehren. Während die beiden Arme in den

1 Das Hocken in ähnlicher Form wie auf der Dürer-Zeichnung, aber mit anderer Wendung und Bewegungsursachc

sehen wir bei Mantegna in dem Paduaner Freskorest (Pinakothek) und in der Predella zur Auferstehung Christi in Verona.

Auch Dürer selbst nützt diese Stellung nochmals in seiner Hiobstafel aus, ferner in der ehemaligen Lanna-Zeichnung: Nackte

Männer und Frauen am Strande (Alberlina-Publikation Nr. Ii43 und L. 174).