Neue Beiträge zur Dürer-Forschung. 2 2 5

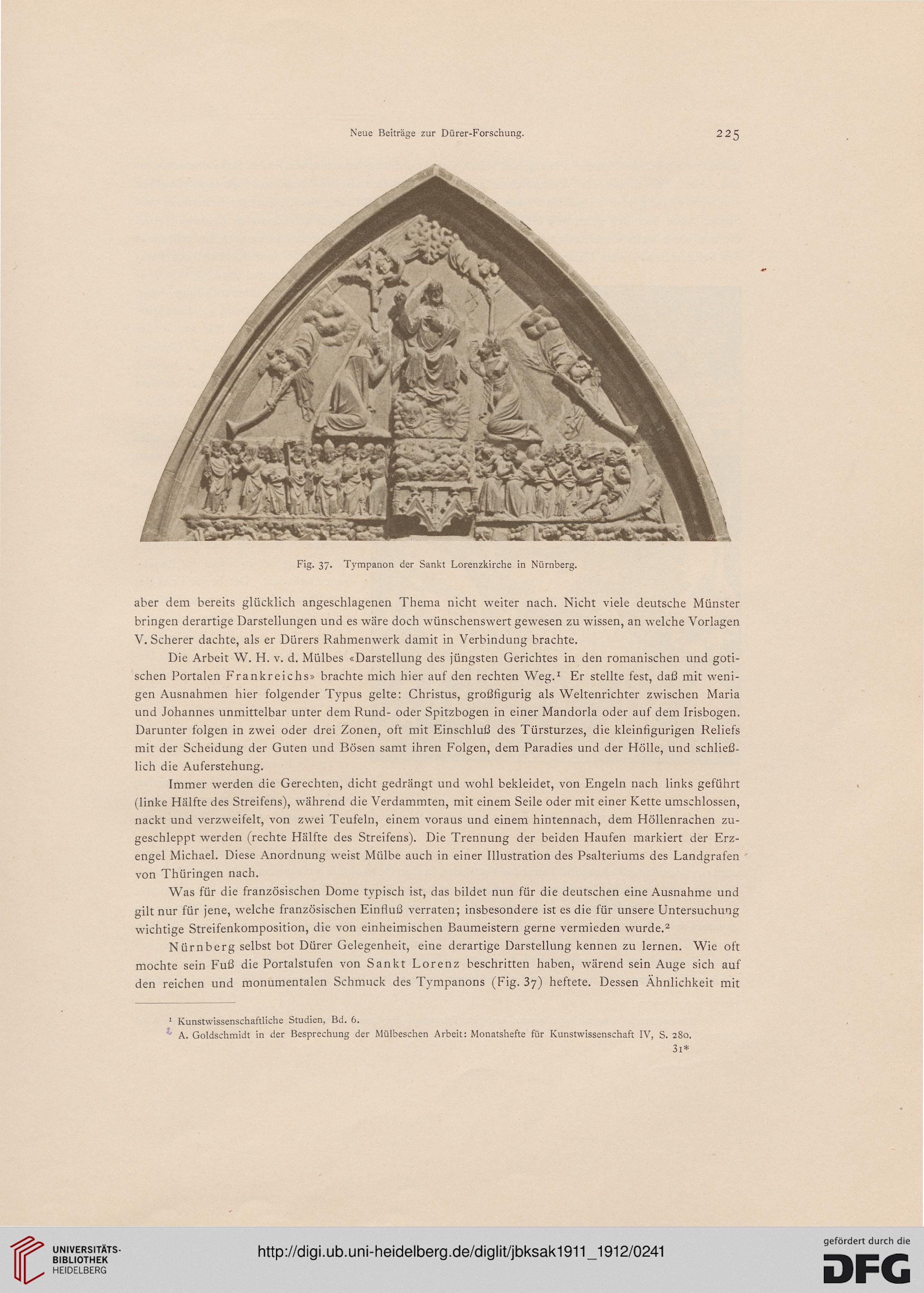

Fig. 37. Tympanon der Sankt Lorenzkirche in Nürnberg.

aber dem bereits glücklich angeschlagenen Thema nicht weiter nach. Nicht viele deutsche Münster

bringen derartige Darstellungen und es wäre doch wünschenswert gewesen zu wissen, an welche Vorlagen

V. Scherer dachte, als er Dürers Rahmenwerk damit in Verbindung brachte.

Die Arbeit W. H. v. d. Mülbes «Darstellung des jüngsten Gerichtes in den romanischen und goti-

schen Portalen Frankreichs» brachte mich hier auf den rechten Weg.1 Er stellte fest, daß mit weni-

gen Ausnahmen hier folgender Typus gelte: Christus, großfigurig als Weltenrichter zwischen Maria

und Johannes unmittelbar unter dem Rund- oder Spitzbogen in einer Mandorla oder auf dem Irisbogen.

Darunter folgen in zwei oder drei Zonen, oft mit Einschluß des Türsturzes, die kleinfigurigen Reliefs

mit der Scheidung der Guten und Bösen samt ihren Folgen, dem Paradies und der Hölle, und schließ-

lich die Auferstehung.

Immer werden die Gerechten, dicht gedrängt und wohl bekleidet, von Engeln nach links geführt

(linke Hälfte des Streifens), während die Verdammten, mit einem Seile oder mit einer Kette umschlossen,

nackt und verzweifelt, von zwei Teufeln, einem voraus und einem hintennach, dem Höllenrachen zu-

geschleppt werden (rechte Hälfte des Streifens). Die Trennung der beiden Haufen markiert der Erz-

engel Michael. Diese Anordnung weist Mülbe auch in einer Illustration des Psalteriums des Landgrafen

von Thüringen nach.

Was für die französischen Dome typisch ist, das bildet nun für die deutschen eine Ausnahme und

gilt nur für jene, welche französischen Einfluß verraten; insbesondere ist es die für unsere Untersuchung

wichtige Streifenkomposition, die von einheimischen Baumeistern gerne vermieden wurde.2

Nürnberg selbst bot Dürer Gelegenheit, eine derartige Darstellung kennen zu lernen. Wie oft

mochte sein Fuß die Portalstufen von Sankt Lorenz beschritten haben, wärend sein Auge sich auf

den reichen und monumentalen Schmuck des Tympanons (Fig. 37) heftete. Dessen Ähnlichkeit mit

: Kunstwissenschaftliche Studien, Bd. 6.

' A. Goldschmidt in der Besprechung der Mülbeschen Arbeit: Monatshefte für Kunstwissenschaft IV, S. 280.

3i*

Fig. 37. Tympanon der Sankt Lorenzkirche in Nürnberg.

aber dem bereits glücklich angeschlagenen Thema nicht weiter nach. Nicht viele deutsche Münster

bringen derartige Darstellungen und es wäre doch wünschenswert gewesen zu wissen, an welche Vorlagen

V. Scherer dachte, als er Dürers Rahmenwerk damit in Verbindung brachte.

Die Arbeit W. H. v. d. Mülbes «Darstellung des jüngsten Gerichtes in den romanischen und goti-

schen Portalen Frankreichs» brachte mich hier auf den rechten Weg.1 Er stellte fest, daß mit weni-

gen Ausnahmen hier folgender Typus gelte: Christus, großfigurig als Weltenrichter zwischen Maria

und Johannes unmittelbar unter dem Rund- oder Spitzbogen in einer Mandorla oder auf dem Irisbogen.

Darunter folgen in zwei oder drei Zonen, oft mit Einschluß des Türsturzes, die kleinfigurigen Reliefs

mit der Scheidung der Guten und Bösen samt ihren Folgen, dem Paradies und der Hölle, und schließ-

lich die Auferstehung.

Immer werden die Gerechten, dicht gedrängt und wohl bekleidet, von Engeln nach links geführt

(linke Hälfte des Streifens), während die Verdammten, mit einem Seile oder mit einer Kette umschlossen,

nackt und verzweifelt, von zwei Teufeln, einem voraus und einem hintennach, dem Höllenrachen zu-

geschleppt werden (rechte Hälfte des Streifens). Die Trennung der beiden Haufen markiert der Erz-

engel Michael. Diese Anordnung weist Mülbe auch in einer Illustration des Psalteriums des Landgrafen

von Thüringen nach.

Was für die französischen Dome typisch ist, das bildet nun für die deutschen eine Ausnahme und

gilt nur für jene, welche französischen Einfluß verraten; insbesondere ist es die für unsere Untersuchung

wichtige Streifenkomposition, die von einheimischen Baumeistern gerne vermieden wurde.2

Nürnberg selbst bot Dürer Gelegenheit, eine derartige Darstellung kennen zu lernen. Wie oft

mochte sein Fuß die Portalstufen von Sankt Lorenz beschritten haben, wärend sein Auge sich auf

den reichen und monumentalen Schmuck des Tympanons (Fig. 37) heftete. Dessen Ähnlichkeit mit

: Kunstwissenschaftliche Studien, Bd. 6.

' A. Goldschmidt in der Besprechung der Mülbeschen Arbeit: Monatshefte für Kunstwissenschaft IV, S. 280.

3i*