246

Emil Reicke.

Kinder anzunehmen. Übrigens sind die Gewandschneider, wenn nicht in Nürnberg, so doch in anderen

Städten als eine den Handwerkern überlegene Klasse bezeugt und daß unser Hans Pirkel etwas darstellte,

läßt schon seine kostbar mit Pelz ausgestattete Schaube erkennen. Willibalds Frau, Anna Harsdörferin,

hatte z.B. die alte Magd ihres Hauses zur Patin.1 Die Paten von Willibalds Söhnen waren nach seinem

«Memoriabuch» ein Schneider, allerdings zugleich Mitglied des Rates, dann ein Handelsdiener, ein

Safranschauer und Spezereikrämer, noch ein Händler, und schließlich auch ein Künstler oder künstner,

wie Imhoff schreibt, nämlich der Medailleur Joachim Deschler (Teschler). Die Töchter Willibalds

hatten zu Patinnen: die «Gred, meines Schweilers

kochin» (also die Köchin im Hause seines Schwie-

gervaters Wolf Harsdörfer), weiter eine Eisenkräme-

rin, dann die Witwe von Dürers Bruder, des Gold-

schmieds Endres Dürer, endlich eine Bäckersfrau,

diese freilich zugleich die Frau eines Losungers, also

eines gleich den vornehmsten Patriziern mit diesem

stolzen Titel geschmückten Ratsherrn aus dem Stande

der Handwerker.2 Nicht lange darnach scheint sich

die alte Gepflogenheit, mit der Wahl des Paten

eine Stufe tiefer zu steigen, geändert zu haben. Noch

beim ersten Kinde von Willibalds Tochter Ursula

— sie heiratete einen Rieter — war die «zirkelwir-

tin beim Wöhr der tür lein» Gevatterin3 (1575), aber

schon Willibalds Enkel, Hans Hieronymus Imhoff,

wurde von einem Patrizier aus der Taufe gehoben4

und bei den zwischen 1619 bis 1643 geborenen Kin-

dern eben dieses Hans Hieronymus wird dies zur

Regel. Nur bei seinen beiden jüngsten Kindern,

zwei Mädchen, standen wieder einfachere, wenn auch

wohl ganz wohlhabende Leute, eine Nachbarin und

eine besondere Freundin der Mutter, Gevatterin.5

Zur Ergänzung dieser Mitteilungen diene nur noch,

daß bei einem Enkel des genannten Imhoff 1649

sogar schon zwei vornehme Paten begegnen, ein

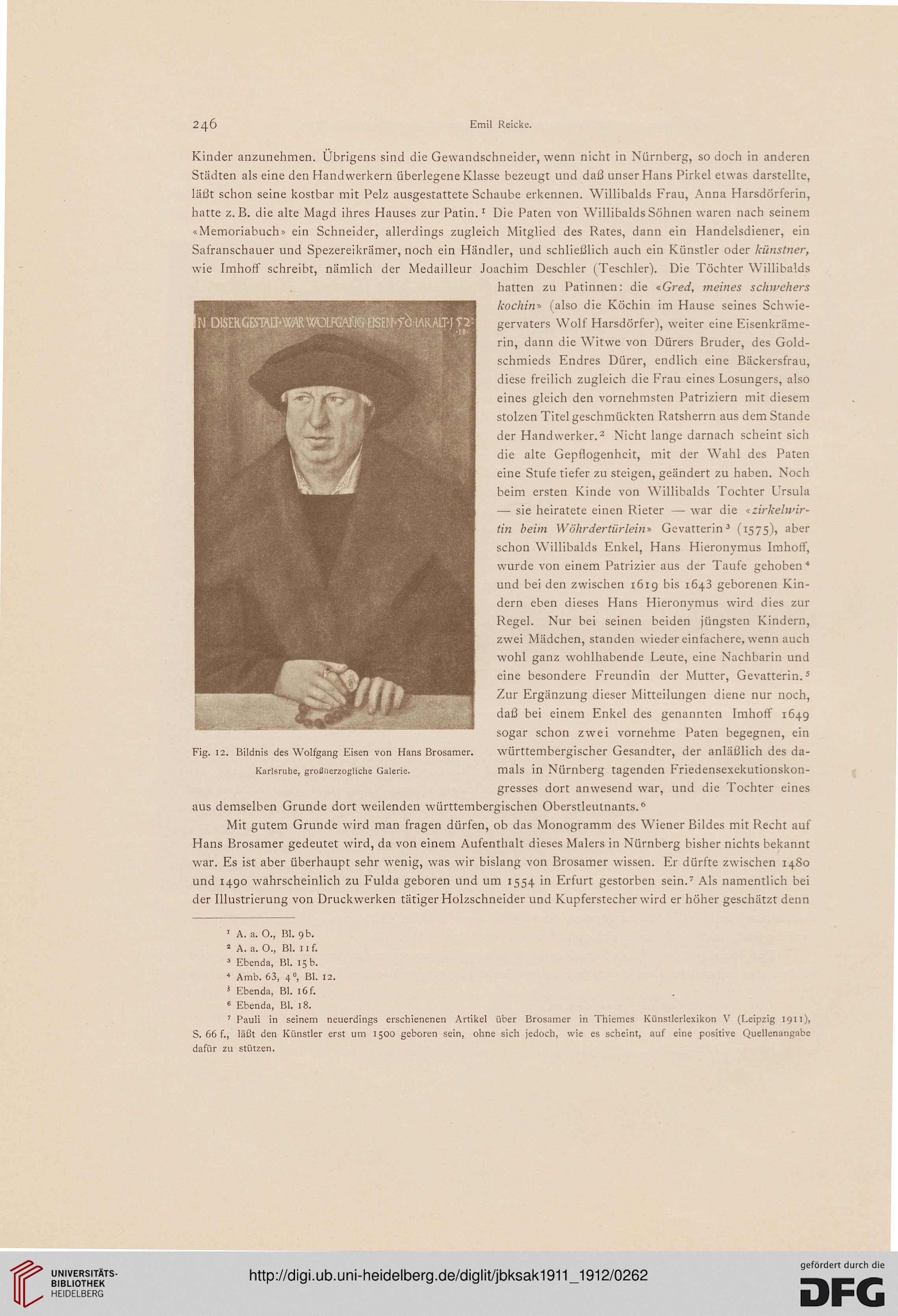

Fig. 12. Bildnis des Wolfgang Eisen von Hans Brosamer. württembergischer Gesandter, der anläßlich des da-

Karisruhe, großnerzogiiche Galerie. mals in Nürnberg tagenden Friedensexekutionskon-

gresses dort anwesend war, und die Tochter eines

aus demselben Grunde dort weilenden württembergischen Oberstleutnants.6

Mit gutem Grunde wird man fragen dürfen, ob das Monogramm des Wiener Bildes mit Recht auf

Hans Brosamer gedeutet wird, da von einem Aufenthalt dieses Malers in Nürnberg bisher nichts bekannt

war. Es ist aber überhaupt sehr wenig, was wir bislang von Brosamer wissen. Er dürfte zwischen 1480

und 1490 wahrscheinlich zu Fulda geboren und um 1554 in Erfurt gestorben sein.7 Als namentlich bei

der Illustrierung von Druckwerken tätiger Holzschneider und Kupferstecher wird er höher geschätzt denn

1 A. a. O., Bl. 9 b.

2 A. a. O., Bl. 11 f.

3 Ebenda, Bl. 15 b.

4 Amb. 63, 40, Bl. 12.

's Ebenda, Bl. 16f.

6 Ebenda, Bl. 18.

' Pauli in seinem neuerdings erschienenen Artikel über Brosamer in Thiemes Künstlerlexikon V (Leipzig 1911),

S. 66 f., läßt den Künstler erst um 1500 geboren sein, ohne sich jedoch, wie es scheint, auf eine positive Quellenangabe

dafür zu stützen.

Emil Reicke.

Kinder anzunehmen. Übrigens sind die Gewandschneider, wenn nicht in Nürnberg, so doch in anderen

Städten als eine den Handwerkern überlegene Klasse bezeugt und daß unser Hans Pirkel etwas darstellte,

läßt schon seine kostbar mit Pelz ausgestattete Schaube erkennen. Willibalds Frau, Anna Harsdörferin,

hatte z.B. die alte Magd ihres Hauses zur Patin.1 Die Paten von Willibalds Söhnen waren nach seinem

«Memoriabuch» ein Schneider, allerdings zugleich Mitglied des Rates, dann ein Handelsdiener, ein

Safranschauer und Spezereikrämer, noch ein Händler, und schließlich auch ein Künstler oder künstner,

wie Imhoff schreibt, nämlich der Medailleur Joachim Deschler (Teschler). Die Töchter Willibalds

hatten zu Patinnen: die «Gred, meines Schweilers

kochin» (also die Köchin im Hause seines Schwie-

gervaters Wolf Harsdörfer), weiter eine Eisenkräme-

rin, dann die Witwe von Dürers Bruder, des Gold-

schmieds Endres Dürer, endlich eine Bäckersfrau,

diese freilich zugleich die Frau eines Losungers, also

eines gleich den vornehmsten Patriziern mit diesem

stolzen Titel geschmückten Ratsherrn aus dem Stande

der Handwerker.2 Nicht lange darnach scheint sich

die alte Gepflogenheit, mit der Wahl des Paten

eine Stufe tiefer zu steigen, geändert zu haben. Noch

beim ersten Kinde von Willibalds Tochter Ursula

— sie heiratete einen Rieter — war die «zirkelwir-

tin beim Wöhr der tür lein» Gevatterin3 (1575), aber

schon Willibalds Enkel, Hans Hieronymus Imhoff,

wurde von einem Patrizier aus der Taufe gehoben4

und bei den zwischen 1619 bis 1643 geborenen Kin-

dern eben dieses Hans Hieronymus wird dies zur

Regel. Nur bei seinen beiden jüngsten Kindern,

zwei Mädchen, standen wieder einfachere, wenn auch

wohl ganz wohlhabende Leute, eine Nachbarin und

eine besondere Freundin der Mutter, Gevatterin.5

Zur Ergänzung dieser Mitteilungen diene nur noch,

daß bei einem Enkel des genannten Imhoff 1649

sogar schon zwei vornehme Paten begegnen, ein

Fig. 12. Bildnis des Wolfgang Eisen von Hans Brosamer. württembergischer Gesandter, der anläßlich des da-

Karisruhe, großnerzogiiche Galerie. mals in Nürnberg tagenden Friedensexekutionskon-

gresses dort anwesend war, und die Tochter eines

aus demselben Grunde dort weilenden württembergischen Oberstleutnants.6

Mit gutem Grunde wird man fragen dürfen, ob das Monogramm des Wiener Bildes mit Recht auf

Hans Brosamer gedeutet wird, da von einem Aufenthalt dieses Malers in Nürnberg bisher nichts bekannt

war. Es ist aber überhaupt sehr wenig, was wir bislang von Brosamer wissen. Er dürfte zwischen 1480

und 1490 wahrscheinlich zu Fulda geboren und um 1554 in Erfurt gestorben sein.7 Als namentlich bei

der Illustrierung von Druckwerken tätiger Holzschneider und Kupferstecher wird er höher geschätzt denn

1 A. a. O., Bl. 9 b.

2 A. a. O., Bl. 11 f.

3 Ebenda, Bl. 15 b.

4 Amb. 63, 40, Bl. 12.

's Ebenda, Bl. 16f.

6 Ebenda, Bl. 18.

' Pauli in seinem neuerdings erschienenen Artikel über Brosamer in Thiemes Künstlerlexikon V (Leipzig 1911),

S. 66 f., läßt den Künstler erst um 1500 geboren sein, ohne sich jedoch, wie es scheint, auf eine positive Quellenangabe

dafür zu stützen.