Die Deutung eines Bildnisses von Brosamer in der kais. Gemäldegalerie in Wien.

247

als Maler; doch zeugen, wenn man ihn auch vielleicht etwas hausbacken nennen mag, seine Gemälde

gewiß von einem tüchtigen malerischen Können. Für Brosamers zeitweiligen Aufenthalt in Nürnberg

spricht neben deutlichen Anklängen seines graphischen Werkes an den Nürnberger Stil auch der Um-

stand, daß ein Duplikat unseres Bildes an die Nürnberger Stadtbibliothek kam und, wie noch genauer

zu zeigen sein wird, als Vorlage für den Stich eines Nürnberger Patrizierporträts benützt wurde. Dazu

kommt, daß unter den wenigen Gemälden, die wir von ihm kennen oder die ihm wohl mit Recht zu-

geschrieben werden, — es sind fast durchweg Por-

träte — eines, jetzt in Karlsruhe, folgende Inschrift

trägt: «7h diser gestalt war Wolf gang Eisen 56 jar

alt 1 $23. HB.» (Fig. 12.) Daß die Familie Eisen

in Nürnberg vorkommt, war mir bekannt und es

genügte ein Nachschlagen in dem schon erwähn-

ten Genanntenverzeichnis von Roth sowie in dem

Zettelrepertorium der reichsstädtischen Gerichts-

bücher, um festzustellen, daß dieser Wolfgang

oder Wolf Eisen tatsächlich ein Nürnberger Bürger

war, der von 1507 bis is3o als Genannter des grö-

ßeren Rates 1 und um dieselbe Zeit als Hauskäufer,

Vormund usw. wiederholt auftritt.2 Damit erscheint

ein Aufenthalt Hans Brosamers oder doch des

Monogrammisten HB im Jahre 1523 in Nürnberg

gesichert; denn daß sich der ehrsame Bürgers-

mann auswärts hätte malen lassen, ist wenig wahr-

scheinlich, um so weniger, wenn wir das gleich-

falls in Karlsruhe befindliche, sonst stets für das

Pendant des Eisenporträts gehaltene, neuerdings

freilich angezweifelte Bildnis einer schon etwas

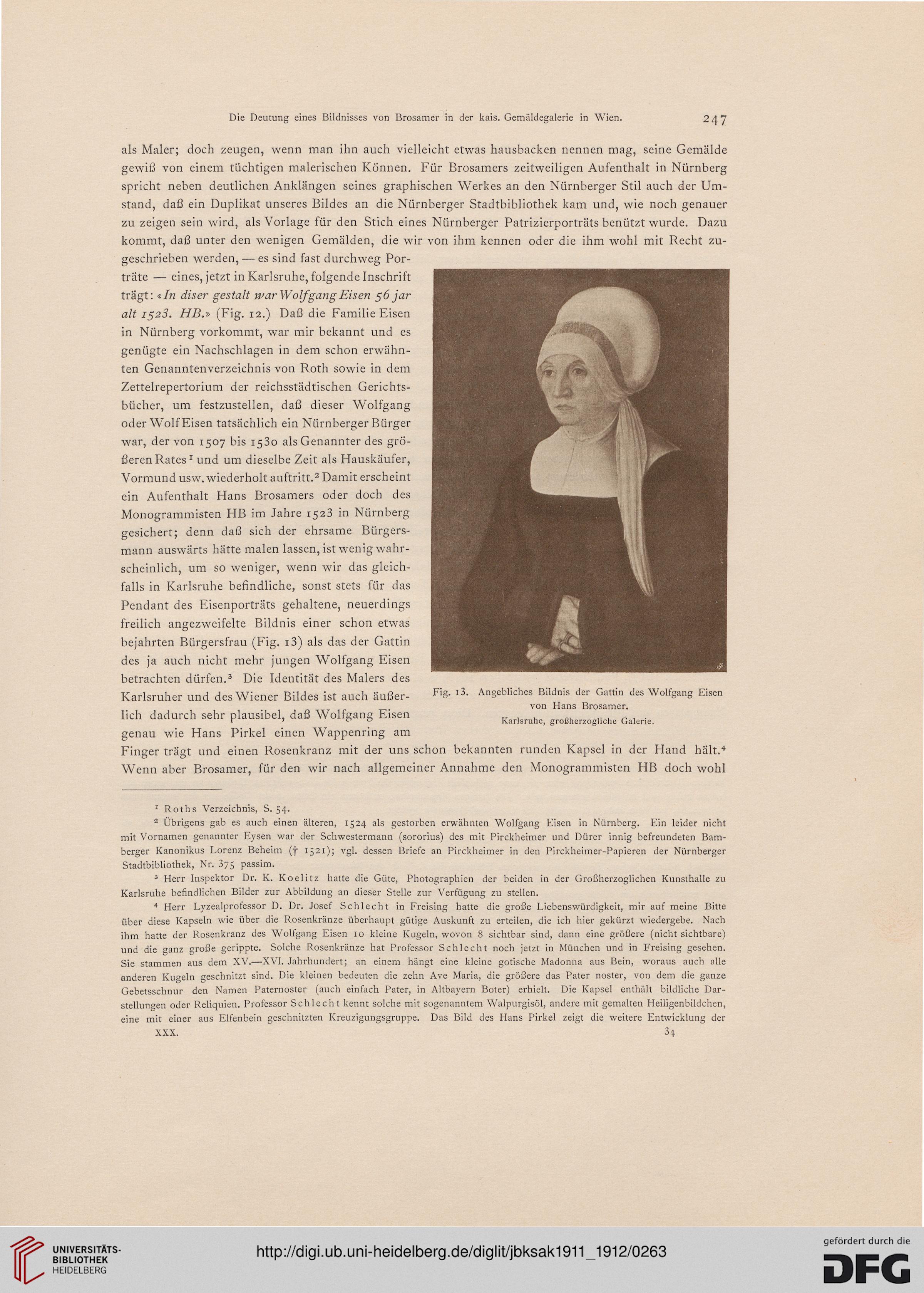

bejahrten Bürgersfrau (Fig. i3) als das der Gattin

des ja auch nicht mehr jungen Wolfgang Eisen

betrachten dürfen.3 Die Identität des Malers des

Karlsruher und des Wiener Bildes ist auch äußer-

lich dadurch sehr plausibel, daß Wolfgang Eisen

genau wie Hans Pirkel einen Wappenring am

Finger trägt und einen Rosenkranz mit der uns schon bekannten runden Kapsel in der Hand hält.4

Wenn aber Brosamer, für den wir nach allgemeiner Annahme den Monogrammisten HB doch wohl

Fig. l3. Angebliches Bildnis der Gattin des Wolfgang Eisen

von Hans Brosamer.

Karlsruhe, großherzogliche Galerie.

1 Roths Verzeichnis, S. 54.

2 Übrigens gab es auch einen älteren, 1524 als gestorben erwähnten Wolfgang Eisen in Nürnberg. Ein leider nicht

mit Vornamen genannter Eysen war der Schweslermann (sororius) des mit Pirckheimer und Dürer innig befreundeten Bam-

berger Kanonikus Lorenz Beheim (f 1521); vgl. dessen Briefe an Pirckheimer in den Pirckheimer-Papieren der Nürnberger

Stadtbibliothek, Nr. 375 passim.

3 Herr Inspektor Dr. K. Koelitz hatte die Güte, Photographien der beiden in der Großherzoglichen Kunsthalle zu

Karlsruhe befindlichen Bilder zur Abbildung an dieser Stelle zur Verfügung zu stellen.

4 Herr Lyzealprofessor D. Dr. Josef Schlecht in Freising hatte die große Liebenswürdigkeit, mir auf meine Bitte

über diese Kapseln wie über die Rosenkränze überhaupt gütige Auskunft zu erteilen, die ich hier gekürzt wiedergebe. Nach

ihm hatte der Rosenkranz des Wolfgang Eisen 10 kleine Kugeln, wovon 8 sichtbar sind, dann eine größere (nicht sichtbare)

und die ganz große gerippte. Solche Rosenkränze hat Professor Schlecht noch jetzt in München und in Freising gesehen.

Sie stammen aus dem XV.—XVI. Jahrhundert; an einem hängt eine kleine gotische Madonna aus Bein, woraus auch alle

anderen Kugeln geschnitzt sind. Die kleinen bedeuten die zehn Ave Maria, die größere das Pater noster, von dem die ganze

Gebetsschnur den Namen Paternoster (auch einfach Pater, in Altbayern Boter) erhielt. Die Kapsel enthält bildliche Dar-

stellungen oder Reliquien. Professor Schlecht kennt solche mit sogenanntem Walpurgisöl, andere mit gemalten Hciligcnbildchen,

eine mit einer aus Elfenbein geschnitzten Kreuzigungsgruppe. Das Bild des Hans Pirkel zeigt die weitere Entwicklung der

xxx. 34

247

als Maler; doch zeugen, wenn man ihn auch vielleicht etwas hausbacken nennen mag, seine Gemälde

gewiß von einem tüchtigen malerischen Können. Für Brosamers zeitweiligen Aufenthalt in Nürnberg

spricht neben deutlichen Anklängen seines graphischen Werkes an den Nürnberger Stil auch der Um-

stand, daß ein Duplikat unseres Bildes an die Nürnberger Stadtbibliothek kam und, wie noch genauer

zu zeigen sein wird, als Vorlage für den Stich eines Nürnberger Patrizierporträts benützt wurde. Dazu

kommt, daß unter den wenigen Gemälden, die wir von ihm kennen oder die ihm wohl mit Recht zu-

geschrieben werden, — es sind fast durchweg Por-

träte — eines, jetzt in Karlsruhe, folgende Inschrift

trägt: «7h diser gestalt war Wolf gang Eisen 56 jar

alt 1 $23. HB.» (Fig. 12.) Daß die Familie Eisen

in Nürnberg vorkommt, war mir bekannt und es

genügte ein Nachschlagen in dem schon erwähn-

ten Genanntenverzeichnis von Roth sowie in dem

Zettelrepertorium der reichsstädtischen Gerichts-

bücher, um festzustellen, daß dieser Wolfgang

oder Wolf Eisen tatsächlich ein Nürnberger Bürger

war, der von 1507 bis is3o als Genannter des grö-

ßeren Rates 1 und um dieselbe Zeit als Hauskäufer,

Vormund usw. wiederholt auftritt.2 Damit erscheint

ein Aufenthalt Hans Brosamers oder doch des

Monogrammisten HB im Jahre 1523 in Nürnberg

gesichert; denn daß sich der ehrsame Bürgers-

mann auswärts hätte malen lassen, ist wenig wahr-

scheinlich, um so weniger, wenn wir das gleich-

falls in Karlsruhe befindliche, sonst stets für das

Pendant des Eisenporträts gehaltene, neuerdings

freilich angezweifelte Bildnis einer schon etwas

bejahrten Bürgersfrau (Fig. i3) als das der Gattin

des ja auch nicht mehr jungen Wolfgang Eisen

betrachten dürfen.3 Die Identität des Malers des

Karlsruher und des Wiener Bildes ist auch äußer-

lich dadurch sehr plausibel, daß Wolfgang Eisen

genau wie Hans Pirkel einen Wappenring am

Finger trägt und einen Rosenkranz mit der uns schon bekannten runden Kapsel in der Hand hält.4

Wenn aber Brosamer, für den wir nach allgemeiner Annahme den Monogrammisten HB doch wohl

Fig. l3. Angebliches Bildnis der Gattin des Wolfgang Eisen

von Hans Brosamer.

Karlsruhe, großherzogliche Galerie.

1 Roths Verzeichnis, S. 54.

2 Übrigens gab es auch einen älteren, 1524 als gestorben erwähnten Wolfgang Eisen in Nürnberg. Ein leider nicht

mit Vornamen genannter Eysen war der Schweslermann (sororius) des mit Pirckheimer und Dürer innig befreundeten Bam-

berger Kanonikus Lorenz Beheim (f 1521); vgl. dessen Briefe an Pirckheimer in den Pirckheimer-Papieren der Nürnberger

Stadtbibliothek, Nr. 375 passim.

3 Herr Inspektor Dr. K. Koelitz hatte die Güte, Photographien der beiden in der Großherzoglichen Kunsthalle zu

Karlsruhe befindlichen Bilder zur Abbildung an dieser Stelle zur Verfügung zu stellen.

4 Herr Lyzealprofessor D. Dr. Josef Schlecht in Freising hatte die große Liebenswürdigkeit, mir auf meine Bitte

über diese Kapseln wie über die Rosenkränze überhaupt gütige Auskunft zu erteilen, die ich hier gekürzt wiedergebe. Nach

ihm hatte der Rosenkranz des Wolfgang Eisen 10 kleine Kugeln, wovon 8 sichtbar sind, dann eine größere (nicht sichtbare)

und die ganz große gerippte. Solche Rosenkränze hat Professor Schlecht noch jetzt in München und in Freising gesehen.

Sie stammen aus dem XV.—XVI. Jahrhundert; an einem hängt eine kleine gotische Madonna aus Bein, woraus auch alle

anderen Kugeln geschnitzt sind. Die kleinen bedeuten die zehn Ave Maria, die größere das Pater noster, von dem die ganze

Gebetsschnur den Namen Paternoster (auch einfach Pater, in Altbayern Boter) erhielt. Die Kapsel enthält bildliche Dar-

stellungen oder Reliquien. Professor Schlecht kennt solche mit sogenanntem Walpurgisöl, andere mit gemalten Hciligcnbildchen,

eine mit einer aus Elfenbein geschnitzten Kreuzigungsgruppe. Das Bild des Hans Pirkel zeigt die weitere Entwicklung der

xxx. 34