264

F. M. Haberditzl.

pierung der Figuren in symmetrischer Anlage, zunächst in der Fläche, dann in diagonaler Tiefenanord-

nung; die Beleuchtung, dem Schema der italienischen Manieristen entsprechend, in rhythmischer Auf-

einanderfolge heller und dunkler Streifen. Wie eine Überwindung dieser Prinzipien muten uns die. be-

sprochenen Bilder in Grasse oder die Grablegung der Borghesegalerie an. Einen entscheidenden Fort-

schritt erkennen wir in jenen drei Bildern, die Rubens bald nach seiner Ruckkehr aus Spanien im Auf-

trage des Herzogs für die Jesuitenkirche vonMantua malte: eine Anbetung der heil. Dreifaltigkeit durch

die Familie des Stifters, die Taufe Christi und Verklärung Christi auf dem Berge Tabor.1 Die Auf-

merksamkeit sei besonders auf die beiden neutestamentlichen Darstellungen hingelenkt. Besser fast als

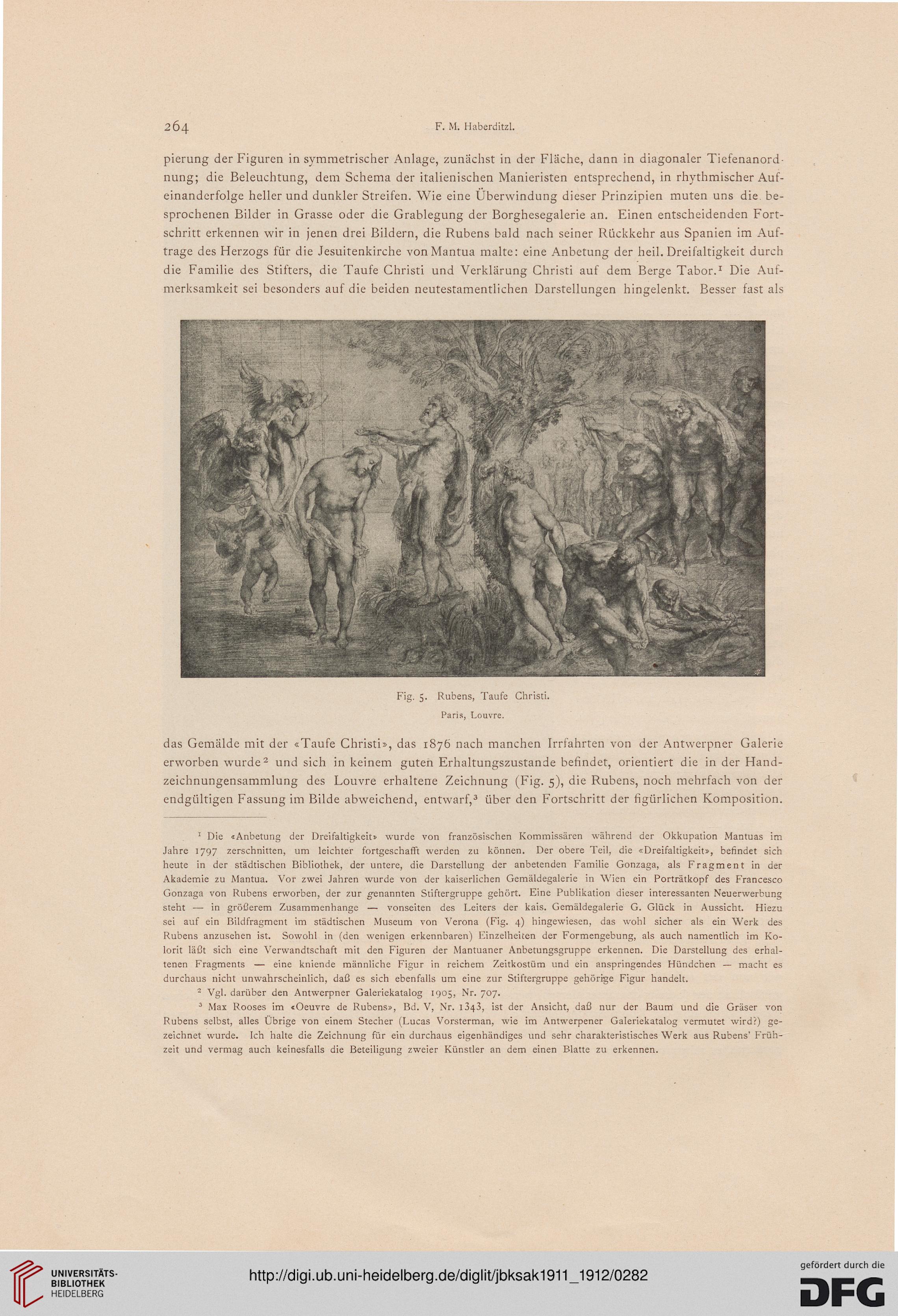

Fig. 5. Rubens, Taufe Christi.

Paris, Louvre.

das Gemälde mit der «Taufe Christi», das 1876 nach manchen Irrfahrten von der Antwerpner Galerie

erworben wurde2 und sich in keinem guten Erhaltungszustande befindet, orientiert die in der Hand-

zeichnungensammlung des Louvre erhaltene Zeichnung (Fig. 5), die Rubens, noch mehrfach von der

endgültigen Fassung im Bilde abweichend, entwarf,3 über den Fortschritt der figürlichen Komposition.

1 Die «Anbetung der Dreifaltigkeit» wurde von französischen Kommissären während der Okkupation Mantuas im

Jahre 1797 zerschnitten, um leichter fortgeschafft werden zu können. Der obere Teil, die «Dreifaltigkeit», befindet sich

heute in der städtischen Bibliothek, der untere, die Darstellung der anbetenden Familie Gonzaga, als Fragment in der

Akademie zu Mantua. Vor zwei Jahren wurde von der kaiserlichen Gemäldegalerie in Wien ein Porträtkopf des Francesco

Gonzaga von Rubens erworben, der zur genannten Stiftergruppe gehört. Eine Publikation dieser interessanten Neuerwerbung

steht — in größerem Zusammenhange — vonseiten des Leiters der kais. Gemäldegalerie G. Glück in Aussicht. Hiezu

sei auf ein Bildfragment im städtischen Museum von Verona (Fig. 4) hingewiesen, das wohl sicher als ein Werk des

Rubens anzusehen ist. Sowohl in (den wenigen erkennbaren) Einzelheiten der Formengebung, als auch namentlich im Ko-

lorit läßt sich eine Verwandtschaft mit den Figuren der Mantuaner Anbetungsgruppe erkennen. Die Darstellung des erhal-

tenen Fragments — eine kniende männliche Figur in reichem Zeitkostüm und ein anspringendes Hündchen — macht es

durchaus nicht unwahrscheinlich, daß es sich ebenfalls um eine zur Stiftergruppe gehörige Figur handelt.

- Vgl. darüber den Antwerpner Galerickatalog 1905, Nr. 707.

3 Max Rooses im «Oeuvre de Rubens», Bd. V, Nr. 1343, ist der Ansicht, daß nur der Baum und die Gräser von

Rubens selbst, alles Übrige von einem Stecher (Lucas Vorsterman, wie im Antwerpener Galeriekatalog vermutet wird?) ge-

zeichnet wurde. Ich halte die Zeichnung für ein durchaus eigenhändiges und sehr charakteristisches Werk aus Rubens' Früh-

zeit und vermag auch keinesfalls die Beteiligung zweier Künstler an dem einen Blatte zu erkennen.

F. M. Haberditzl.

pierung der Figuren in symmetrischer Anlage, zunächst in der Fläche, dann in diagonaler Tiefenanord-

nung; die Beleuchtung, dem Schema der italienischen Manieristen entsprechend, in rhythmischer Auf-

einanderfolge heller und dunkler Streifen. Wie eine Überwindung dieser Prinzipien muten uns die. be-

sprochenen Bilder in Grasse oder die Grablegung der Borghesegalerie an. Einen entscheidenden Fort-

schritt erkennen wir in jenen drei Bildern, die Rubens bald nach seiner Ruckkehr aus Spanien im Auf-

trage des Herzogs für die Jesuitenkirche vonMantua malte: eine Anbetung der heil. Dreifaltigkeit durch

die Familie des Stifters, die Taufe Christi und Verklärung Christi auf dem Berge Tabor.1 Die Auf-

merksamkeit sei besonders auf die beiden neutestamentlichen Darstellungen hingelenkt. Besser fast als

Fig. 5. Rubens, Taufe Christi.

Paris, Louvre.

das Gemälde mit der «Taufe Christi», das 1876 nach manchen Irrfahrten von der Antwerpner Galerie

erworben wurde2 und sich in keinem guten Erhaltungszustande befindet, orientiert die in der Hand-

zeichnungensammlung des Louvre erhaltene Zeichnung (Fig. 5), die Rubens, noch mehrfach von der

endgültigen Fassung im Bilde abweichend, entwarf,3 über den Fortschritt der figürlichen Komposition.

1 Die «Anbetung der Dreifaltigkeit» wurde von französischen Kommissären während der Okkupation Mantuas im

Jahre 1797 zerschnitten, um leichter fortgeschafft werden zu können. Der obere Teil, die «Dreifaltigkeit», befindet sich

heute in der städtischen Bibliothek, der untere, die Darstellung der anbetenden Familie Gonzaga, als Fragment in der

Akademie zu Mantua. Vor zwei Jahren wurde von der kaiserlichen Gemäldegalerie in Wien ein Porträtkopf des Francesco

Gonzaga von Rubens erworben, der zur genannten Stiftergruppe gehört. Eine Publikation dieser interessanten Neuerwerbung

steht — in größerem Zusammenhange — vonseiten des Leiters der kais. Gemäldegalerie G. Glück in Aussicht. Hiezu

sei auf ein Bildfragment im städtischen Museum von Verona (Fig. 4) hingewiesen, das wohl sicher als ein Werk des

Rubens anzusehen ist. Sowohl in (den wenigen erkennbaren) Einzelheiten der Formengebung, als auch namentlich im Ko-

lorit läßt sich eine Verwandtschaft mit den Figuren der Mantuaner Anbetungsgruppe erkennen. Die Darstellung des erhal-

tenen Fragments — eine kniende männliche Figur in reichem Zeitkostüm und ein anspringendes Hündchen — macht es

durchaus nicht unwahrscheinlich, daß es sich ebenfalls um eine zur Stiftergruppe gehörige Figur handelt.

- Vgl. darüber den Antwerpner Galerickatalog 1905, Nr. 707.

3 Max Rooses im «Oeuvre de Rubens», Bd. V, Nr. 1343, ist der Ansicht, daß nur der Baum und die Gräser von

Rubens selbst, alles Übrige von einem Stecher (Lucas Vorsterman, wie im Antwerpener Galeriekatalog vermutet wird?) ge-

zeichnet wurde. Ich halte die Zeichnung für ein durchaus eigenhändiges und sehr charakteristisches Werk aus Rubens' Früh-

zeit und vermag auch keinesfalls die Beteiligung zweier Künstler an dem einen Blatte zu erkennen.