Studien über Rubens.

279

Auch da schöpft er als renaissancemäßig fühlender Künstler. Er abstrahiert von allen Zufälligkeiten

der momentanen Erhaltung und versucht, die ideale, ursprüngliche Darstellung wiederzugeben. Dieses

Streben verursachte offenbar eine etwas zu starke Betonung der rundlich, fast weichlich geschlossenen

Form. Trotz dieser Abschwächung kommt der reizvolle Gegensatz des steinernen Monuments und der

lebhaften Beweglichkeit der Kinderfiguren zu voller Geltung und eine deskriptive Rubensforschung ver-

weilte gern bei diesen und ähnlichen Kindergruppen mit der Versicherung, solche Putten seien die

wahrhaft originalste Schöpfung von Rubens. Eine eingehendere Untersuchung muß dagegen feststellen,

daß der Künstler auch hier in den wichtigsten

Figürchen der Gruppe eine Verlebendigung an-

tiker Vorlagen gibt. Es handelt sich um die

beiden Putten des Vordergrundes; der links hat

— wenn wir von geringfügigen Varianten ab-

sehen — sein unmittelbares Vorbild in der in

zahlreichen Repliken bekannten Plastik «Der

Knabe mit der Gans»; als Illustrationsbeispiel

nenne ich das Exemplar in der Antikensamm-

lung des Louvre (Fig. ig). Der Putto rechts,

in Schrittstellung, mit der Linken die Last auf

der rechten Schulter anfassend, entspricht eben-

falls einer geläufigen Darstellung der antiken

Relief- und Freiplastik. Das ursprünglichere

Motiv finden wir wohl in der antiken Freiplastik

als Brunnenfigur, der Knabe mit dem wasser-

spendenden Gefäß über der linken Schulter, in

aufrechter Stellung (vgl. ähnlich im Motiv Fi-

gur 20)x; die kräftigere Vorwärtsneigung des

Oberkörpers, eine deutliche Schrittstellung, die

Profilierung der ganzen Figur charakterisiert die . r\

motivisch ähnliche Darstellung auf antiken Re- u.Ocdvuttt 0

liefs. Ich möchte deshalb eher annehmen, daß

dem Künstler für die Nachahmung dieser Ge-

stalt ein solches Relief gegenwärtig war. Die

beiden genannten Putten sind die wichtigsten

der Gruppe. Sie fallen durch die selbstsichere

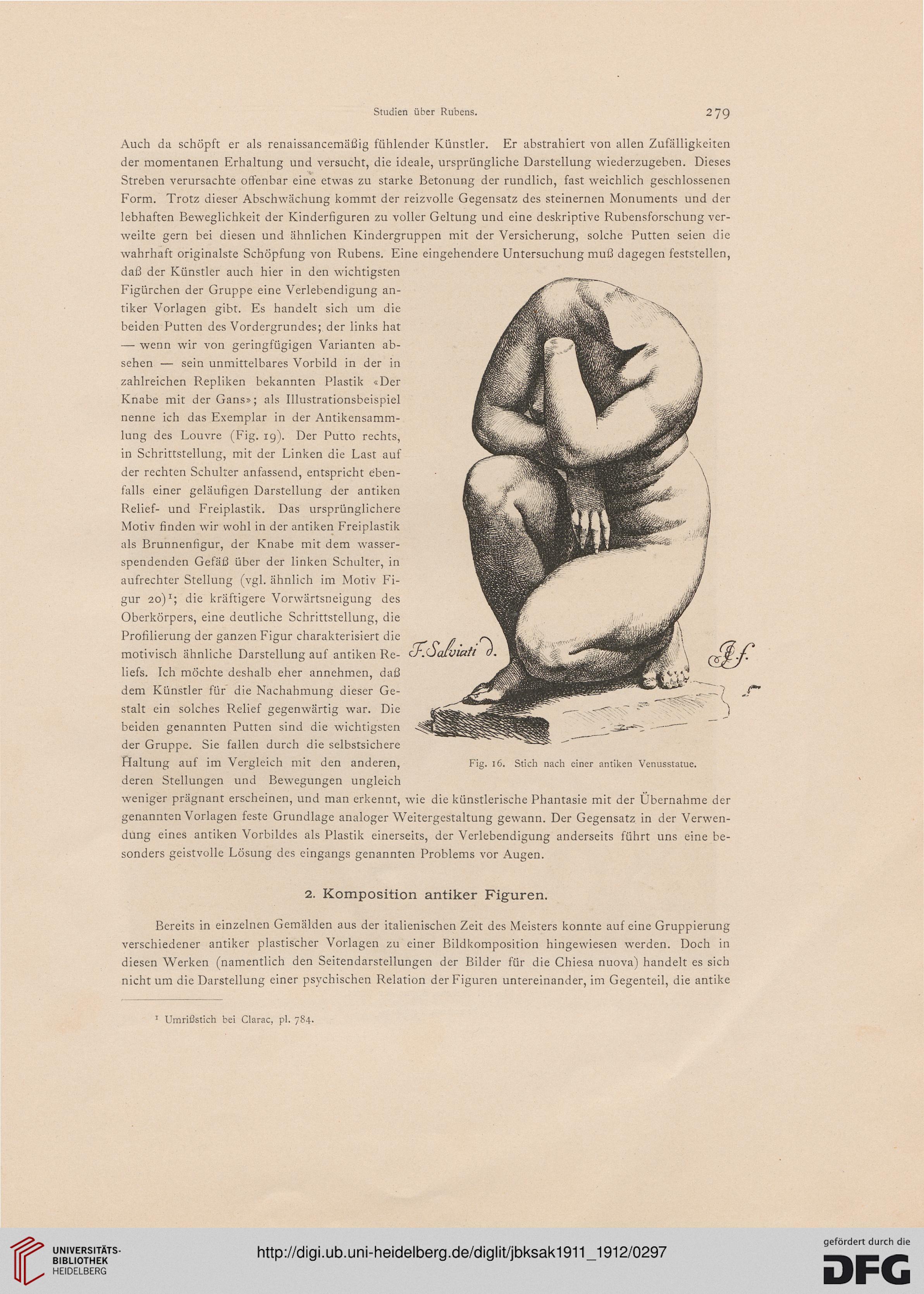

Haltung auf im Vergleich mit den anderen, Fig. 16. Stich nach einer antiken Venusstatue,

deren Stellungen und Bewegungen ungleich

weniger prägnant erscheinen, und man erkennt, wie die künstlerische Phantasie mit der Übernahme der

genannten Vorlagen feste Grundlage analoger Weitergestaltung gewann. Der Gegensatz in der Verwen-

dung eines antiken Vorbildes als Plastik einerseits, der Verlebendigung anderseits führt uns eine be-

sonders geistvolle Lösung des eingangs genannten Problems vor Augen.

7

2. Komposition antiker Figuren.

Bereits in einzelnen Gemälden aus der italienischen Zeit des Meisters konnte auf eine Gruppierung

verschiedener antiker plastischer Vorlagen zu einer Bildkomposition hingewiesen werden. Doch in

diesen Werken (namentlich den Seitendarstellungen der Bilder für die Chiesa nuova) handelt es sich

nicht um die Darstellung einer psychischen Relation der Figuren untereinander, im Gegenteil, die antike

1 Umrißstich bei Clarac, pl. 784.

279

Auch da schöpft er als renaissancemäßig fühlender Künstler. Er abstrahiert von allen Zufälligkeiten

der momentanen Erhaltung und versucht, die ideale, ursprüngliche Darstellung wiederzugeben. Dieses

Streben verursachte offenbar eine etwas zu starke Betonung der rundlich, fast weichlich geschlossenen

Form. Trotz dieser Abschwächung kommt der reizvolle Gegensatz des steinernen Monuments und der

lebhaften Beweglichkeit der Kinderfiguren zu voller Geltung und eine deskriptive Rubensforschung ver-

weilte gern bei diesen und ähnlichen Kindergruppen mit der Versicherung, solche Putten seien die

wahrhaft originalste Schöpfung von Rubens. Eine eingehendere Untersuchung muß dagegen feststellen,

daß der Künstler auch hier in den wichtigsten

Figürchen der Gruppe eine Verlebendigung an-

tiker Vorlagen gibt. Es handelt sich um die

beiden Putten des Vordergrundes; der links hat

— wenn wir von geringfügigen Varianten ab-

sehen — sein unmittelbares Vorbild in der in

zahlreichen Repliken bekannten Plastik «Der

Knabe mit der Gans»; als Illustrationsbeispiel

nenne ich das Exemplar in der Antikensamm-

lung des Louvre (Fig. ig). Der Putto rechts,

in Schrittstellung, mit der Linken die Last auf

der rechten Schulter anfassend, entspricht eben-

falls einer geläufigen Darstellung der antiken

Relief- und Freiplastik. Das ursprünglichere

Motiv finden wir wohl in der antiken Freiplastik

als Brunnenfigur, der Knabe mit dem wasser-

spendenden Gefäß über der linken Schulter, in

aufrechter Stellung (vgl. ähnlich im Motiv Fi-

gur 20)x; die kräftigere Vorwärtsneigung des

Oberkörpers, eine deutliche Schrittstellung, die

Profilierung der ganzen Figur charakterisiert die . r\

motivisch ähnliche Darstellung auf antiken Re- u.Ocdvuttt 0

liefs. Ich möchte deshalb eher annehmen, daß

dem Künstler für die Nachahmung dieser Ge-

stalt ein solches Relief gegenwärtig war. Die

beiden genannten Putten sind die wichtigsten

der Gruppe. Sie fallen durch die selbstsichere

Haltung auf im Vergleich mit den anderen, Fig. 16. Stich nach einer antiken Venusstatue,

deren Stellungen und Bewegungen ungleich

weniger prägnant erscheinen, und man erkennt, wie die künstlerische Phantasie mit der Übernahme der

genannten Vorlagen feste Grundlage analoger Weitergestaltung gewann. Der Gegensatz in der Verwen-

dung eines antiken Vorbildes als Plastik einerseits, der Verlebendigung anderseits führt uns eine be-

sonders geistvolle Lösung des eingangs genannten Problems vor Augen.

7

2. Komposition antiker Figuren.

Bereits in einzelnen Gemälden aus der italienischen Zeit des Meisters konnte auf eine Gruppierung

verschiedener antiker plastischer Vorlagen zu einer Bildkomposition hingewiesen werden. Doch in

diesen Werken (namentlich den Seitendarstellungen der Bilder für die Chiesa nuova) handelt es sich

nicht um die Darstellung einer psychischen Relation der Figuren untereinander, im Gegenteil, die antike

1 Umrißstich bei Clarac, pl. 784.