286

F. M. Haberditzl.

ebenso wenig wie an der Apollofigur verändert; beide sind Verlebendigungen im Sinne des Programms.

Die andere Figur der Gruppe, das sterbende Weib des Galliers, hat Rubens nicht zur Darstellung über-

nommen; im stürmischen Aufruhr der Dämonenschar wäre das tragische Motiv wohl nicht am richtigen

Platze gewesen. Denn auch der «Gallier» ist nicht in seiner antiken Bedeutung wiedergegeben, sondern

wie einer, der in höchster Leidenschaftlichkeit gegen ein siegreiches Vordringen ankämpft. Neben ihm

kniet mit verwegen aufgerich-

tetem Blick die Eris. Zweifellos

ist auch diese Figur antiken

Vorlagen nachgebildet, wohl in

Kombination von Einzelmoti-

ven. Der vom Rücken gesehene

fliehende Dämon dürfte kaum

mit einer antiken Figur zu iden-

tifizieren sein; man möchte eher

an die schwebende Gestalt eines

Merkur in der Art des Gio-

vanni da Bologna als Vorbild

denken. Das Stellungs- und Be-

wegungsmotiv der forteilenden

Furie rechts von diesem deutet

dagegen auf Vorlagen aus dem

Niobidenkreis. Zu der plasti-

schen, im wesentlichen aus an-

tiken Elementen kombinierten

Gruppe des Vordergrundes ge-

sellen sich noch zwei Figuren:

hinter Apoll eilt mit erhobener

Lanze Minerva zum Kampf

gegen die feindliche Schar her-

bei, Mars drängt hinter dem auf-

rührerischen Dämon mit gezück-

tem Schwerte vor. Während die-

ser in der Schrittstellung und

straffen Haltung dem statuari-

schen Charakter der genannten

Figuren, namentlich des Dä-

mons vor ihm, völlig assimiliert

ist, — vielleicht diente auch hie-

für ein direktes Vorbild aus der

Antike — fällt die leichtere Be-

weglichkeit in der Haltung Minervas auf, offenbar eine kompositioneile Beigabe der eigenen künstleri-

schen Phantasie des Malers.

Für unsere Untersuchung ist die Feststellung wichtig, daß Rubens mit geringer und verhältnis-

mäßig unwesentlicher Beihilfe anderer Kompositionselemente nicht nur eine lebensmögliche Kombination

antiker Figuren im Bilde zusammenfaßt, wie in dem vorgenannten Beispiele der «Geburt Ludwigs XIII.»,

sondern auch solche Gestalten in lebendigster Relation gruppiert. Wenn heute ein Künstler ähn-

liches versuchte, man würde sein Unternehmen vielleicht als akademische Spielerei kennzeichnen. Aber

der nordischen Malerei waren bis zu Rubens diese formalen Werte nicht immanent wie der heutigen

Kunst, sie mußten nach zahlreichen Versuchen, deren Anfänge im Norden fast ein Jahrhundert vor Ru-

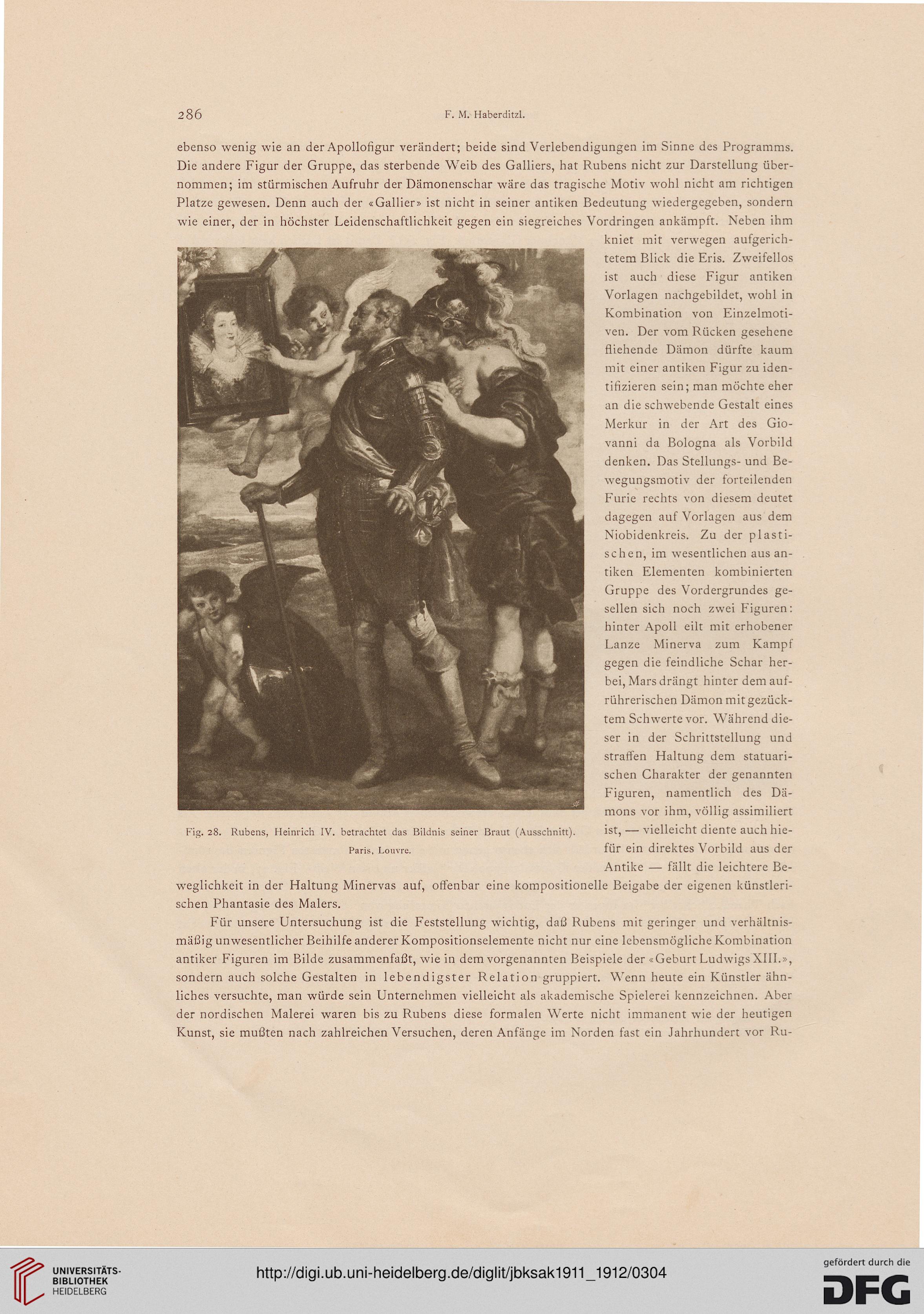

rig. 28. Rubens, Heinrich IV. betrachtet das Bildnis seiner Braut (Ausschnitt).

Paris, Louvre.

F. M. Haberditzl.

ebenso wenig wie an der Apollofigur verändert; beide sind Verlebendigungen im Sinne des Programms.

Die andere Figur der Gruppe, das sterbende Weib des Galliers, hat Rubens nicht zur Darstellung über-

nommen; im stürmischen Aufruhr der Dämonenschar wäre das tragische Motiv wohl nicht am richtigen

Platze gewesen. Denn auch der «Gallier» ist nicht in seiner antiken Bedeutung wiedergegeben, sondern

wie einer, der in höchster Leidenschaftlichkeit gegen ein siegreiches Vordringen ankämpft. Neben ihm

kniet mit verwegen aufgerich-

tetem Blick die Eris. Zweifellos

ist auch diese Figur antiken

Vorlagen nachgebildet, wohl in

Kombination von Einzelmoti-

ven. Der vom Rücken gesehene

fliehende Dämon dürfte kaum

mit einer antiken Figur zu iden-

tifizieren sein; man möchte eher

an die schwebende Gestalt eines

Merkur in der Art des Gio-

vanni da Bologna als Vorbild

denken. Das Stellungs- und Be-

wegungsmotiv der forteilenden

Furie rechts von diesem deutet

dagegen auf Vorlagen aus dem

Niobidenkreis. Zu der plasti-

schen, im wesentlichen aus an-

tiken Elementen kombinierten

Gruppe des Vordergrundes ge-

sellen sich noch zwei Figuren:

hinter Apoll eilt mit erhobener

Lanze Minerva zum Kampf

gegen die feindliche Schar her-

bei, Mars drängt hinter dem auf-

rührerischen Dämon mit gezück-

tem Schwerte vor. Während die-

ser in der Schrittstellung und

straffen Haltung dem statuari-

schen Charakter der genannten

Figuren, namentlich des Dä-

mons vor ihm, völlig assimiliert

ist, — vielleicht diente auch hie-

für ein direktes Vorbild aus der

Antike — fällt die leichtere Be-

weglichkeit in der Haltung Minervas auf, offenbar eine kompositioneile Beigabe der eigenen künstleri-

schen Phantasie des Malers.

Für unsere Untersuchung ist die Feststellung wichtig, daß Rubens mit geringer und verhältnis-

mäßig unwesentlicher Beihilfe anderer Kompositionselemente nicht nur eine lebensmögliche Kombination

antiker Figuren im Bilde zusammenfaßt, wie in dem vorgenannten Beispiele der «Geburt Ludwigs XIII.»,

sondern auch solche Gestalten in lebendigster Relation gruppiert. Wenn heute ein Künstler ähn-

liches versuchte, man würde sein Unternehmen vielleicht als akademische Spielerei kennzeichnen. Aber

der nordischen Malerei waren bis zu Rubens diese formalen Werte nicht immanent wie der heutigen

Kunst, sie mußten nach zahlreichen Versuchen, deren Anfänge im Norden fast ein Jahrhundert vor Ru-

rig. 28. Rubens, Heinrich IV. betrachtet das Bildnis seiner Braut (Ausschnitt).

Paris, Louvre.