288

F. M. Haberditzl.

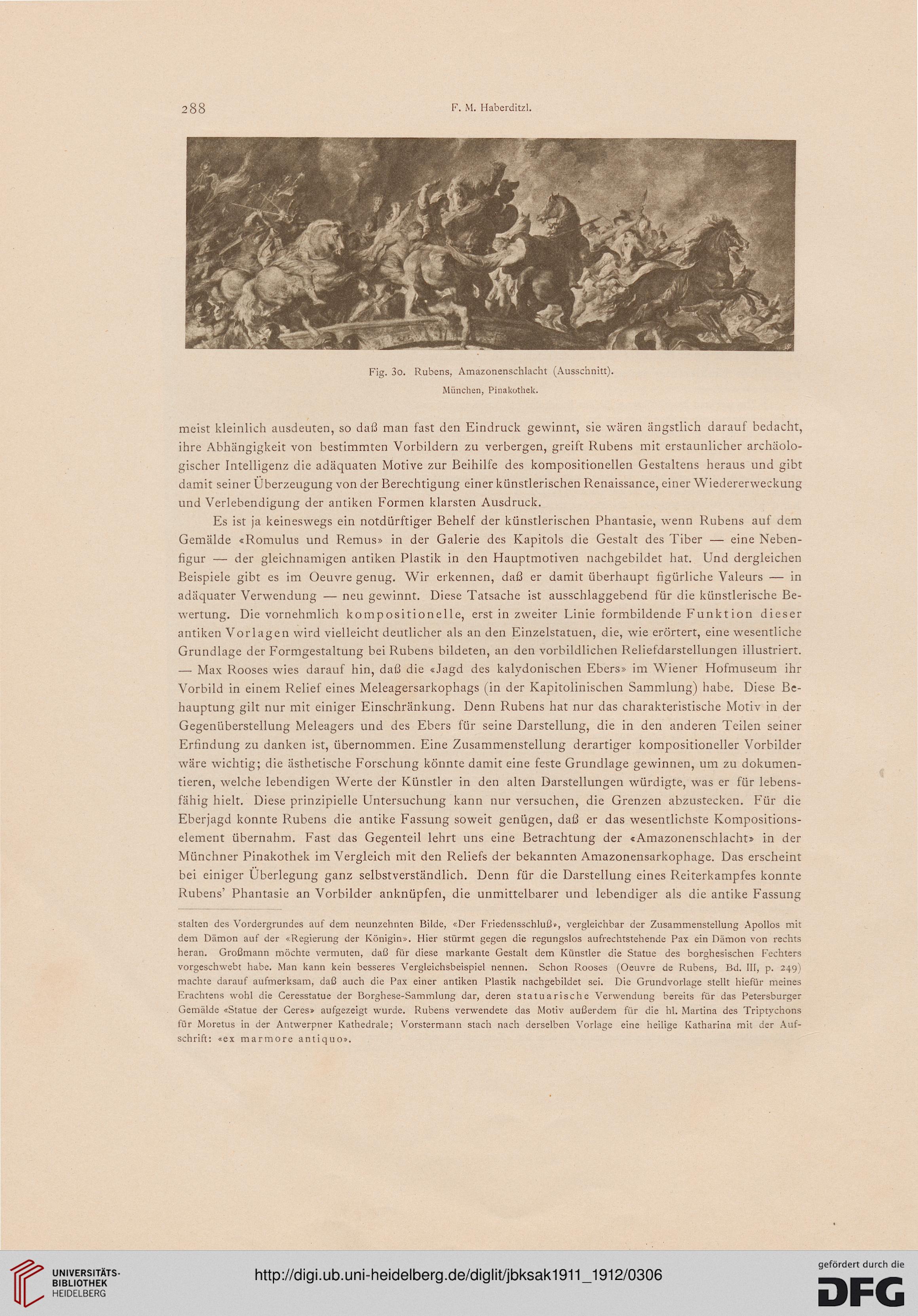

Fig. 3o. Rubens, Amazonenschlacht (Ausschnitt).

München, Pinakothek.

meist kleinlich ausdeuten, so daß man fast den Eindruck gewinnt, sie wären ängstlich darauf bedacht,

ihre Abhängigkeit von bestimmten Vorbildern zu verbergen, greift Rubens mit erstaunlicher archäolo-

gischer Intelligenz die adäquaten Motive zur Beihilfe des kompositionellen Gestaltens heraus und gibt

damit seiner Uberzeugung von der Berechtigung einer künstlerischen Renaissance, einer Wiedererweckung

und Verlebendigung der antiken Formen klarsten Ausdruck.

Es ist ja keineswegs ein notdürftiger Behelf der künstlerischen Phantasie, wenn Rubens auf dem

Gemälde «Romulus und Remus» in der Galerie des Kapitols die Gestalt des Tiber — eine Neben-

figur — der gleichnamigen antiken Plastik in den Hauptmotiven nachgebildet hat. Und dergleichen

Beispiele gibt es im Oeuvre genug. Wir erkennen, daß er damit überhaupt figürliche Valeurs — in

adäquater Verwendung — neu gewinnt. Diese Tatsache ist ausschlaggebend für die künstlerische Be-

wertung. Die vornehmlich kompositionelle, erst in zweiter Linie formbildende Funktion dieser

antiken Vorlagen wird vielleicht deutlicher als an den Einzelstatuen, die, wie erörtert, eine wesentliche

Grundlage der Formgestaltung bei Rubens bildeten, an den vorbildlichen Reliefdarstellungen illustriert.

— Max Rooses wies darauf hin, daß die «Jagd des kalydonischen Ebers» im Wiener Hofmuseum ihr

Vorbild in einem Relief eines Meleagersarkophags (in der Kapitolinischen Sammlung) habe. Diese Be-

hauptung gilt nur mit einiger Einschränkung. Denn Rubens hat nur das charakteristische Motiv in der

Gegenüberstellung Meleagers und des Ebers für seine Darstellung, die in den anderen Teilen seiner

Erfindung zu danken ist, übernommen. Eine Zusammenstellung derartiger kompositioneller Vorbilder

wäre wichtig; die ästhetische Forschung könnte damit eine feste Grundlage gewinnen, um zu dokumen-

tieren, welche lebendigen Werte der Künstler in den alten Darstellungen würdigte, was er für lebens-

fähig hielt. Diese prinzipielle Untersuchung kann nur versuchen, die Grenzen abzustecken. Für die

Eberjagd konnte Rubens die antike Fassung soweit genügen, daß er das wesentlichste Kompositions-

element übernahm. Fast das Gegenteil lehrt uns eine Betrachtung der «Amazonenschlacht» in der

Münchner Pinakothek im Vergleich mit den Reliefs der bekannten Amazonensarkophage. Das erscheint

bei einiger Überlegung ganz selbstverständlich. Denn für die Darstellung eines Reiterkampfes konnte

Rubens' Phantasie an Vorbilder anknüpfen, die unmittelbarer und lebendiger als die antike Fassung

stalten des Vordergrundes auf dem neunzehnten Bilde, «Der Friedensschluß», vergleichbar der Zusammenstellung Apollos mit

dem Dämon auf der «Regierung der Königin». Hier stürmt gegen die regungslos aufrechtstehende Pax ein Dämon von rechts

heran. Großmann möchte vermuten, daß für diese markante Gestalt dem Künstler die Statue des borghesischen Fechters

vorgeschwebt habe. Man kann kein besseres Vergleichsbeispiel nennen. Schon Rooses (Oeuvre de Rubens, Bd. III, p. 249)

machte darauf aufmerksam, daß auch die Pax einer antiken Plastik nachgebildet sei. Die Grundvorlage stellt hiefür meines

F'.rachtens wohl die Ceresstatue der Borghese-Sammlung dar, deren statuarische Verwendung bereits für das Petersburger

Gemälde «Statue der Geres» aufgezeigt wurde. Rubens verwendete das Motiv außerdem für die hl. Martina des Triptychons

für Moretus in der Antwerpner Kathedrale; V'orstermann stach nach derselben Vorlage eine heilige Katharina mit der Auf-

schrift: «ex marmore antiquo».

F. M. Haberditzl.

Fig. 3o. Rubens, Amazonenschlacht (Ausschnitt).

München, Pinakothek.

meist kleinlich ausdeuten, so daß man fast den Eindruck gewinnt, sie wären ängstlich darauf bedacht,

ihre Abhängigkeit von bestimmten Vorbildern zu verbergen, greift Rubens mit erstaunlicher archäolo-

gischer Intelligenz die adäquaten Motive zur Beihilfe des kompositionellen Gestaltens heraus und gibt

damit seiner Uberzeugung von der Berechtigung einer künstlerischen Renaissance, einer Wiedererweckung

und Verlebendigung der antiken Formen klarsten Ausdruck.

Es ist ja keineswegs ein notdürftiger Behelf der künstlerischen Phantasie, wenn Rubens auf dem

Gemälde «Romulus und Remus» in der Galerie des Kapitols die Gestalt des Tiber — eine Neben-

figur — der gleichnamigen antiken Plastik in den Hauptmotiven nachgebildet hat. Und dergleichen

Beispiele gibt es im Oeuvre genug. Wir erkennen, daß er damit überhaupt figürliche Valeurs — in

adäquater Verwendung — neu gewinnt. Diese Tatsache ist ausschlaggebend für die künstlerische Be-

wertung. Die vornehmlich kompositionelle, erst in zweiter Linie formbildende Funktion dieser

antiken Vorlagen wird vielleicht deutlicher als an den Einzelstatuen, die, wie erörtert, eine wesentliche

Grundlage der Formgestaltung bei Rubens bildeten, an den vorbildlichen Reliefdarstellungen illustriert.

— Max Rooses wies darauf hin, daß die «Jagd des kalydonischen Ebers» im Wiener Hofmuseum ihr

Vorbild in einem Relief eines Meleagersarkophags (in der Kapitolinischen Sammlung) habe. Diese Be-

hauptung gilt nur mit einiger Einschränkung. Denn Rubens hat nur das charakteristische Motiv in der

Gegenüberstellung Meleagers und des Ebers für seine Darstellung, die in den anderen Teilen seiner

Erfindung zu danken ist, übernommen. Eine Zusammenstellung derartiger kompositioneller Vorbilder

wäre wichtig; die ästhetische Forschung könnte damit eine feste Grundlage gewinnen, um zu dokumen-

tieren, welche lebendigen Werte der Künstler in den alten Darstellungen würdigte, was er für lebens-

fähig hielt. Diese prinzipielle Untersuchung kann nur versuchen, die Grenzen abzustecken. Für die

Eberjagd konnte Rubens die antike Fassung soweit genügen, daß er das wesentlichste Kompositions-

element übernahm. Fast das Gegenteil lehrt uns eine Betrachtung der «Amazonenschlacht» in der

Münchner Pinakothek im Vergleich mit den Reliefs der bekannten Amazonensarkophage. Das erscheint

bei einiger Überlegung ganz selbstverständlich. Denn für die Darstellung eines Reiterkampfes konnte

Rubens' Phantasie an Vorbilder anknüpfen, die unmittelbarer und lebendiger als die antike Fassung

stalten des Vordergrundes auf dem neunzehnten Bilde, «Der Friedensschluß», vergleichbar der Zusammenstellung Apollos mit

dem Dämon auf der «Regierung der Königin». Hier stürmt gegen die regungslos aufrechtstehende Pax ein Dämon von rechts

heran. Großmann möchte vermuten, daß für diese markante Gestalt dem Künstler die Statue des borghesischen Fechters

vorgeschwebt habe. Man kann kein besseres Vergleichsbeispiel nennen. Schon Rooses (Oeuvre de Rubens, Bd. III, p. 249)

machte darauf aufmerksam, daß auch die Pax einer antiken Plastik nachgebildet sei. Die Grundvorlage stellt hiefür meines

F'.rachtens wohl die Ceresstatue der Borghese-Sammlung dar, deren statuarische Verwendung bereits für das Petersburger

Gemälde «Statue der Geres» aufgezeigt wurde. Rubens verwendete das Motiv außerdem für die hl. Martina des Triptychons

für Moretus in der Antwerpner Kathedrale; V'orstermann stach nach derselben Vorlage eine heilige Katharina mit der Auf-

schrift: «ex marmore antiquo».