Studien über Rubens.

29I

darstellt, können wir, wenn wir von der genialen Eigenart der künstlerischen Fassung auch durchaus

absehen, die Umwertung der vorbildlichen Motive in der < Amazonenschlacht» nur im Geiste der Barock-

kunst verstehen. Es ist kein Eklektizismus um seiner selbst willen, formal oder kompositionell, keine

Verlebendigung von Vorlagen, die einander angepaßt werden können, sondern die erst im Barocco maß-

gebende Absicht, das Vielgestaltige einheitlich zu erfassen. Um die barocken Prinzipien genauer zu er-

mitteln, die in gleichem Maße wie das Renaissanceproblem die Kunst des Rubens im Verhältnis zur

Antike beherrschen, wird es notwendig sein, wenigstens noch an einzelnen Beispielen die Fragestellung

zu formulieren.

4. Die barocke Umwertung antiker Vorlagen.

Die «Krönung des Tugendhelden» der Dresdner Galerie, ein um 1612 entstandenes Gemälde des

Rubens,1 weist deutliche Reminiszenzen nach Antiken auf, namentlich die Gestalt des Tugendhelden, den

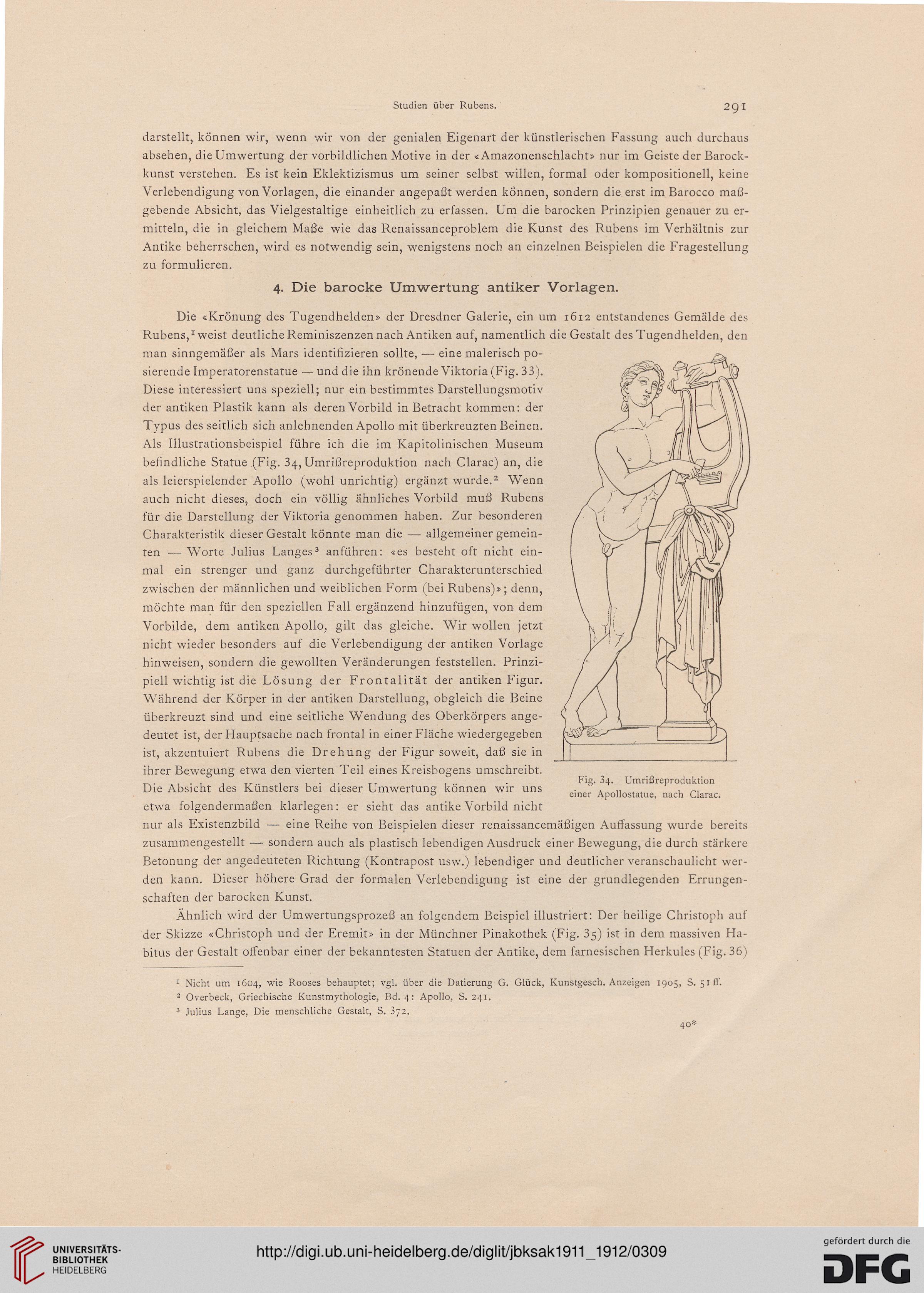

man sinngemäßer als Mars identifizieren sollte, — eine malerisch po-

sierende Imperatorenstatue — und die ihn krönende Viktoria (Fig. 33).

Diese interessiert uns speziell; nur ein bestimmtes Darstellungsmotiv

der antiken Plastik kann als deren Vorbild in Betracht kommen: der

Typus des seitlich sich anlehnenden Apollo mit überkreuzten Beinen.

Als Illustrationsbeispiel führe ich die im Kapitolinischen Museum

befindliche Statue (Fig. 34, Umrißreproduktion nach Clarac) an, die

als leierspielender Apollo (wohl unrichtig) ergänzt wurde.2 Wenn

auch nicht dieses, doch ein völlig ähnliches Vorbild muß Rubens

für die Darstellung der Viktoria genommen haben. Zur besonderen

Charakteristik dieser Gestalt könnte man die — allgemeiner gemein-

ten — Worte Julius Langes3 anführen: «es besteht oft nicht ein-

mal ein strenger und ganz durchgeführter Charakterunterschied

zwischen der männlichen und weiblichen Form (bei Rubens)»; denn,

möchte man für den speziellen Fall ergänzend hinzufügen, von dem

Vorbilde, dem antiken Apollo, gilt das gleiche. Wir wollen jetzt

nicht wieder besonders auf die Verlebendigung der antiken Vorlage

hinweisen, sondern die gewollten Veränderungen feststellen. Prinzi-

piell wichtig ist die Lösung der Frontalität der antiken Figur.

Während der Körper in der antiken Darstellung, obgleich die Beine

überkreuzt sind und eine seitliche Wendung des Oberkörpers ange-

deutet ist, der Hauptsache nach frontal in einer Fläche wiedergegeben

ist, akzentuiert Rubens die Drehung der Figur soweit, daß sie in

ihrer Bewegung etwa den vierten Teil eines Kreisbogens umschreibt.

Die Absicht des Künstlers bei dieser Umwertung können wir uns

etwa folgendermaßen klarlegen: er sieht das antike Vorbild nicht

nur als Existenzbild — eine Reihe von Beispielen dieser renaissancemäßigen Auffassung wurde bereits

zusammengestellt — sondern auch als plastisch lebendigen Ausdruck einer Bewegung, die durch stärkere

Betonung der angedeuteten Richtung (Kontrapost usw.) lebendiger und deutlicher veranschaulicht wer-

den kann. Dieser höhere Grad der formalen Verlebendigung ist eine der grundlegenden Errungen-

schaften der barocken Kunst.

Ähnlich wird der Umwertungsprozeß an folgendem Beispiel illustriert: Der heilige Christoph auf

der Skizze «Christoph und der Eremit» in der Münchner Pinakothek (Fig. 35) ist in dem massiven Ha-

bitus der Gestalt offenbar einer der bekanntesten Statuen der Antike, dem farnesischen Herkules (Fig. 36)

Fig. 34. Umrißreproduktion

einer Apollostatue, nach Clarac.

1 Nicht um 1604, wie Rooses behauptet; vgl. über die Datierung G. Glück, Kunstgesch, Anzeigen 1905, S. 518".

2 Overbeck, Griechische Kunstmythologie, Bd. 4: Apollo, S. 241.

3 Julius Lange, Die menschliche Gestalt, S. 3;2.

40*

29I

darstellt, können wir, wenn wir von der genialen Eigenart der künstlerischen Fassung auch durchaus

absehen, die Umwertung der vorbildlichen Motive in der < Amazonenschlacht» nur im Geiste der Barock-

kunst verstehen. Es ist kein Eklektizismus um seiner selbst willen, formal oder kompositionell, keine

Verlebendigung von Vorlagen, die einander angepaßt werden können, sondern die erst im Barocco maß-

gebende Absicht, das Vielgestaltige einheitlich zu erfassen. Um die barocken Prinzipien genauer zu er-

mitteln, die in gleichem Maße wie das Renaissanceproblem die Kunst des Rubens im Verhältnis zur

Antike beherrschen, wird es notwendig sein, wenigstens noch an einzelnen Beispielen die Fragestellung

zu formulieren.

4. Die barocke Umwertung antiker Vorlagen.

Die «Krönung des Tugendhelden» der Dresdner Galerie, ein um 1612 entstandenes Gemälde des

Rubens,1 weist deutliche Reminiszenzen nach Antiken auf, namentlich die Gestalt des Tugendhelden, den

man sinngemäßer als Mars identifizieren sollte, — eine malerisch po-

sierende Imperatorenstatue — und die ihn krönende Viktoria (Fig. 33).

Diese interessiert uns speziell; nur ein bestimmtes Darstellungsmotiv

der antiken Plastik kann als deren Vorbild in Betracht kommen: der

Typus des seitlich sich anlehnenden Apollo mit überkreuzten Beinen.

Als Illustrationsbeispiel führe ich die im Kapitolinischen Museum

befindliche Statue (Fig. 34, Umrißreproduktion nach Clarac) an, die

als leierspielender Apollo (wohl unrichtig) ergänzt wurde.2 Wenn

auch nicht dieses, doch ein völlig ähnliches Vorbild muß Rubens

für die Darstellung der Viktoria genommen haben. Zur besonderen

Charakteristik dieser Gestalt könnte man die — allgemeiner gemein-

ten — Worte Julius Langes3 anführen: «es besteht oft nicht ein-

mal ein strenger und ganz durchgeführter Charakterunterschied

zwischen der männlichen und weiblichen Form (bei Rubens)»; denn,

möchte man für den speziellen Fall ergänzend hinzufügen, von dem

Vorbilde, dem antiken Apollo, gilt das gleiche. Wir wollen jetzt

nicht wieder besonders auf die Verlebendigung der antiken Vorlage

hinweisen, sondern die gewollten Veränderungen feststellen. Prinzi-

piell wichtig ist die Lösung der Frontalität der antiken Figur.

Während der Körper in der antiken Darstellung, obgleich die Beine

überkreuzt sind und eine seitliche Wendung des Oberkörpers ange-

deutet ist, der Hauptsache nach frontal in einer Fläche wiedergegeben

ist, akzentuiert Rubens die Drehung der Figur soweit, daß sie in

ihrer Bewegung etwa den vierten Teil eines Kreisbogens umschreibt.

Die Absicht des Künstlers bei dieser Umwertung können wir uns

etwa folgendermaßen klarlegen: er sieht das antike Vorbild nicht

nur als Existenzbild — eine Reihe von Beispielen dieser renaissancemäßigen Auffassung wurde bereits

zusammengestellt — sondern auch als plastisch lebendigen Ausdruck einer Bewegung, die durch stärkere

Betonung der angedeuteten Richtung (Kontrapost usw.) lebendiger und deutlicher veranschaulicht wer-

den kann. Dieser höhere Grad der formalen Verlebendigung ist eine der grundlegenden Errungen-

schaften der barocken Kunst.

Ähnlich wird der Umwertungsprozeß an folgendem Beispiel illustriert: Der heilige Christoph auf

der Skizze «Christoph und der Eremit» in der Münchner Pinakothek (Fig. 35) ist in dem massiven Ha-

bitus der Gestalt offenbar einer der bekanntesten Statuen der Antike, dem farnesischen Herkules (Fig. 36)

Fig. 34. Umrißreproduktion

einer Apollostatue, nach Clarac.

1 Nicht um 1604, wie Rooses behauptet; vgl. über die Datierung G. Glück, Kunstgesch, Anzeigen 1905, S. 518".

2 Overbeck, Griechische Kunstmythologie, Bd. 4: Apollo, S. 241.

3 Julius Lange, Die menschliche Gestalt, S. 3;2.

40*