294

F. M. Haberditzl.

nachgebildet. Daß Rubens die Figur kannte, braucht nicht besonders betont werden. Zu berücksichtigen

ist, daß sie im Gemälde im Gegensinne dargestellt ist. Ein Vergleich ergibt eine offenkundige Kon-

gruenz in der Wiedergabe der wesentlichen formalen Motive, zugleich ein ganz bestimmtes Abweichen

von der statuarischen Haltung der Vorlage. Für die Abweichungen ist eine ähnliche Tendenz wie bei

der zuvorgenannten Viktoria maßgebend. Man könnte sagen, Rubens will die formale Disposition des

Vorbildes verdeutlichen, die statuarische Ruhe in lebendige Aktion umwandeln. Das Christkind auf der

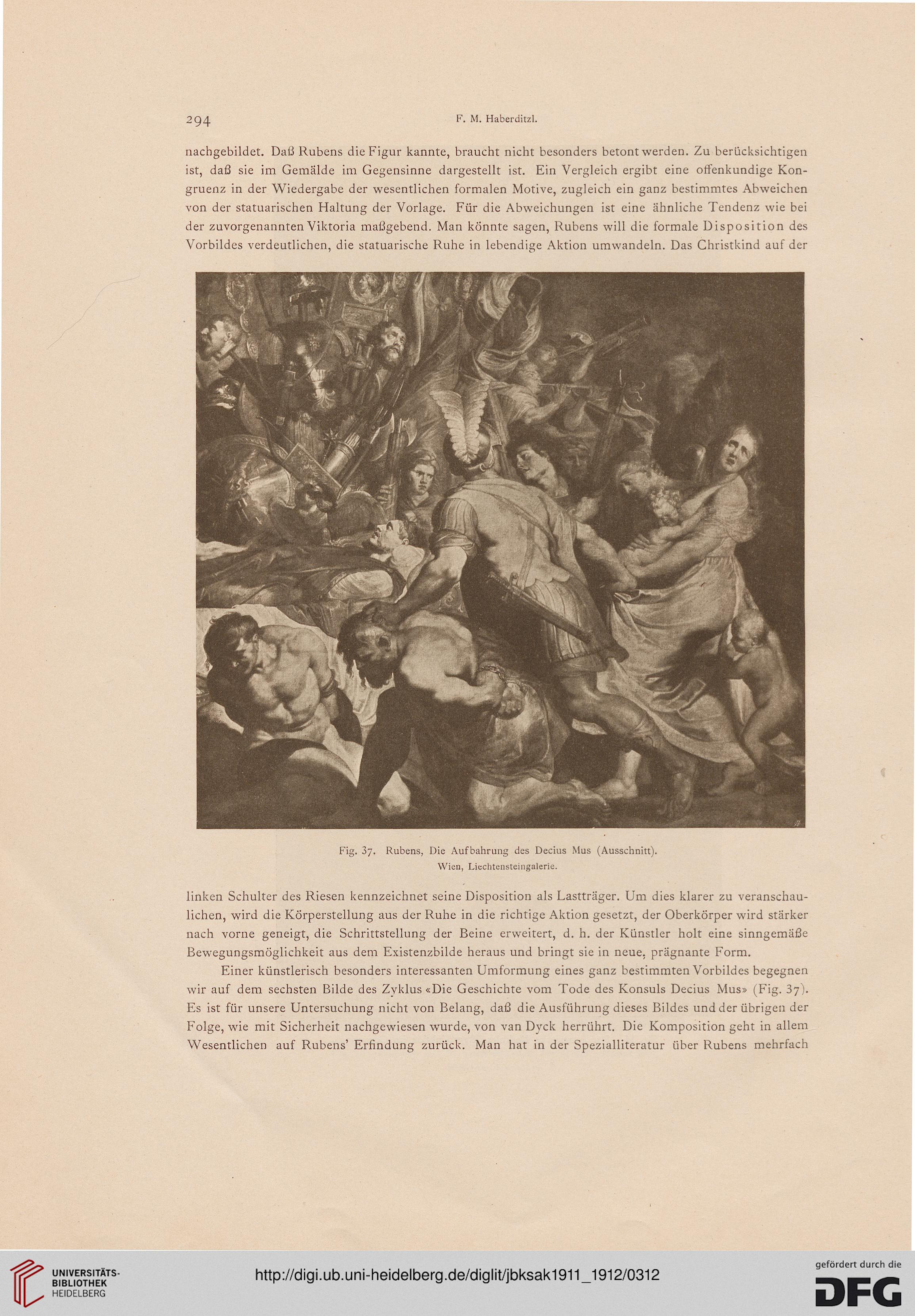

Fig. 3y. Rubens, Die Aufbahrung des Decius Mus (Ausschnitt).

Wien, Liechtensteingalerie.

linken Schulter des Riesen kennzeichnet seine Disposition als Lastträger. Um dies klarer zu veranschau-

lichen, wird die Körperstellung aus der Ruhe in die richtige Aktion gesetzt, der Oberkörper wird stärker

nach vorne geneigt, die Schrittstellung der Beine erweitert, d. h. der Künstler holt eine sinngemäße

ßewegungsmöglichkeit aus dem Existenzbilde heraus und bringt sie in neue, prägnante Form.

Einer künstlerisch besonders interessanten Umformung eines ganz bestimmten Vorbildes begegnen

wir auf dem sechsten Bilde des Zyklus «Die Geschichte vom Tode des Konsuls Decius Mus» (Fig. 37).

Es ist für unsere Untersuchung nicht von Belang, daß die Ausführung dieses Bildes und der übrigen der

Folge, wie mit Sicherheit nachgewiesen wurde, von van Dyck herrührt. Die Komposition geht in allem

Wesentlichen auf Rubens' Erfindung zurück. Man hat in der Spezialliteratur über Rubens mehrfach

F. M. Haberditzl.

nachgebildet. Daß Rubens die Figur kannte, braucht nicht besonders betont werden. Zu berücksichtigen

ist, daß sie im Gemälde im Gegensinne dargestellt ist. Ein Vergleich ergibt eine offenkundige Kon-

gruenz in der Wiedergabe der wesentlichen formalen Motive, zugleich ein ganz bestimmtes Abweichen

von der statuarischen Haltung der Vorlage. Für die Abweichungen ist eine ähnliche Tendenz wie bei

der zuvorgenannten Viktoria maßgebend. Man könnte sagen, Rubens will die formale Disposition des

Vorbildes verdeutlichen, die statuarische Ruhe in lebendige Aktion umwandeln. Das Christkind auf der

Fig. 3y. Rubens, Die Aufbahrung des Decius Mus (Ausschnitt).

Wien, Liechtensteingalerie.

linken Schulter des Riesen kennzeichnet seine Disposition als Lastträger. Um dies klarer zu veranschau-

lichen, wird die Körperstellung aus der Ruhe in die richtige Aktion gesetzt, der Oberkörper wird stärker

nach vorne geneigt, die Schrittstellung der Beine erweitert, d. h. der Künstler holt eine sinngemäße

ßewegungsmöglichkeit aus dem Existenzbilde heraus und bringt sie in neue, prägnante Form.

Einer künstlerisch besonders interessanten Umformung eines ganz bestimmten Vorbildes begegnen

wir auf dem sechsten Bilde des Zyklus «Die Geschichte vom Tode des Konsuls Decius Mus» (Fig. 37).

Es ist für unsere Untersuchung nicht von Belang, daß die Ausführung dieses Bildes und der übrigen der

Folge, wie mit Sicherheit nachgewiesen wurde, von van Dyck herrührt. Die Komposition geht in allem

Wesentlichen auf Rubens' Erfindung zurück. Man hat in der Spezialliteratur über Rubens mehrfach