36

Karl Giehlow.

Die Hierogly-

phen auf den

Medaillen des

Quattrocento.

1,1'.....■"•|»«»%5te

eine nicht näher begründete Geschmacksrichtung der damaligen Gelehrten sich zu deuten versuchte.1

Die Wahlsprüche wurden ägyptische Geheimbilder, »Hieroglyphika«.

Betrachtet man von diesem Gesichtspunkte den Vor-

rath der erhaltenen Schaumünzen des Quattrocento, so heisst

es sich erinnern, dass die Hieroglyphen während des ganzen

Jahrhunderts, vollends in der ersten Hälfte, nur Lecker-

bissen der grundgelehrtesten Feinschmecker bildeten, und

dass die Symbolik des Mittelalters sammt der zuströmenden

antiken Allegorie besonders auf religiösem Gebiete Stoff

genug zu dunklen Sinnbildern bot, ohne dass ihr Bildner

auch nur ein Wort von Hieroglyphen gehört zu haben

brauchte. Nicht in jeder mysteriösen Allegorie soll daher

von vorneherein eine bewusste hieroglyphische Regung

vermuthet werden. Wenn aber die Medaille in Bezie-

hung zu Kreisen steht, die notorisch der Hieroglyphen-

kunde oblagen, dann allerdings spricht die Dunkelheit dafür,

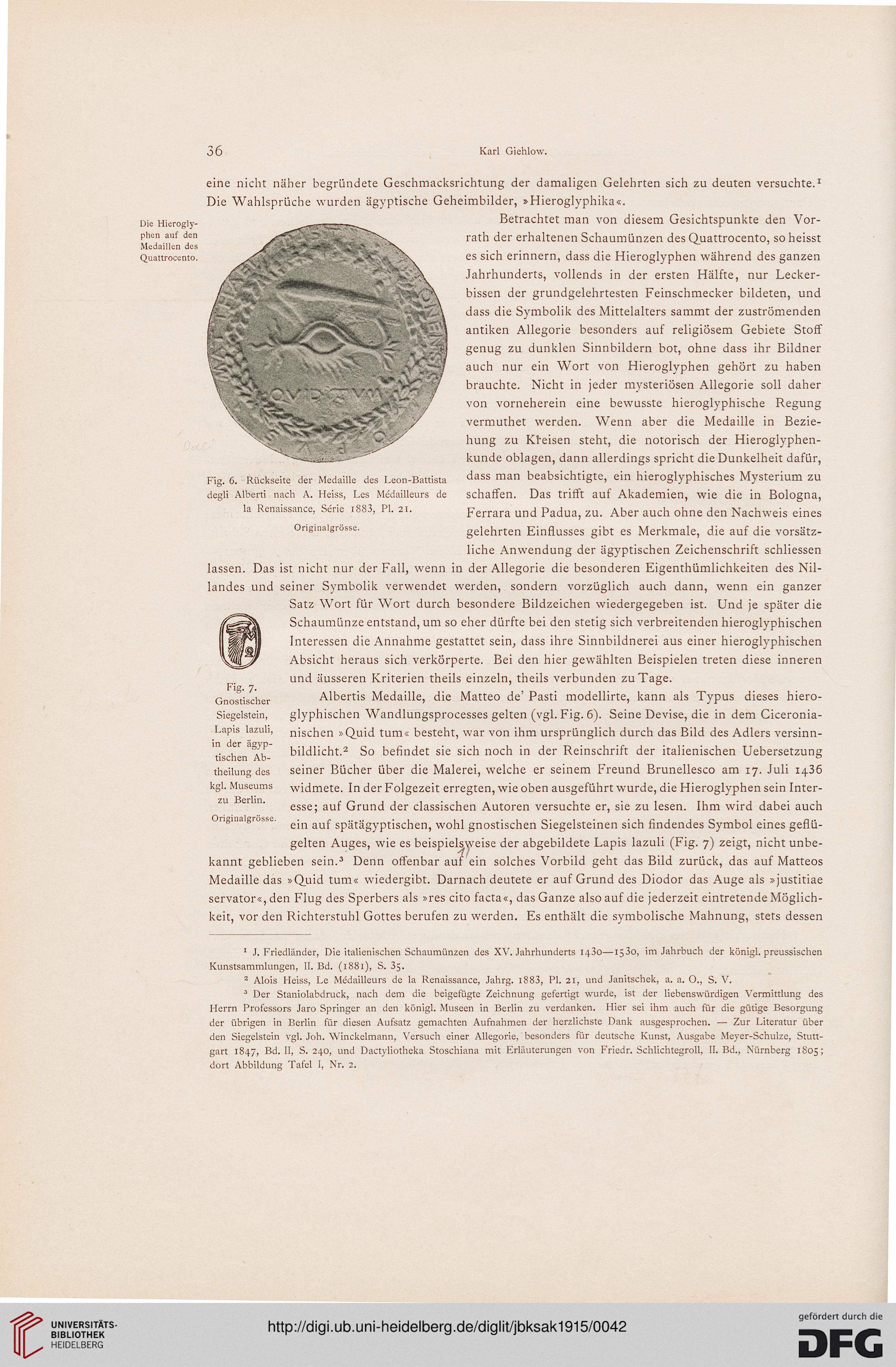

Fig. 6. Rückseite der Medaille des Leon-Battista dass man beabsichtigte, ein hieroglyphisches Mysterium zu

degli Alberti nach A. Heiss, Les Medailleurs de schaffen. Das trifft auf Akademien, wie die in Bologna,

la Renaissance, Serie i883, PI. 21. Ferrara und Padua, zu. Aber auch ohne den Nachweis eines

Ongmaigrosse. gelehrten Einflusses gibt es Merkmale, die auf die vorsätz-

liche Anwendung der ägyptischen Zeichenschrift schliessen

lassen. Das ist nicht nur der Fall, wenn in der Allegorie die besonderen Eigenthümlichkeiten des Nil-

landes und seiner Symbolik verwendet werden, sondern vorzüglich auch dann, wenn ein ganzer

Satz Wort für Wort durch besondere Bildzeichen wiedergegeben ist. Und je später die

Schaumünze entstand, um so eher dürfte bei den stetig sich verbreitenden hieroglyphischen

Interessen die Annahme gestattet sein, dass ihre Sinnbildnerei aus einer hieroglyphischen

Absicht heraus sich verkörperte. Bei den hier gewählten Beispielen treten diese inneren

und äusseren Kriterien theils einzeln, theils verbunden zu Tage.

Albertis Medaille, die Matteo de' Pasti modellirte, kann als Typus dieses hiero-

glyphischen Wandlungsprocesses gelten (vgl. Fig. 6). Seine Devise, die in dem Ciceronia-

nischen »Quid tum« besteht, war von ihm ursprünglich durch das Bild des Adlers versinn-

bildlicht.2 So befindet sie sich noch in der Reinschrift der italienischen Uebersetzung

seiner Bücher über die Malerei, welche er seinem Freund Brunellesco am 17. Juli 1436

widmete. In der Folgezeit erregten, wie oben ausgeführt wurde, die Hieroglyphen sein Inter-

esse; auf Grund der classischen Autoren versuchte er, sie zu lesen. Ihm wird dabei auch

ein auf spätägyptischen, wohl gnostischen Siegelsteinen sich findendes Symbol eines geflü-

gelten Auges, wie es beispielsweise der abgebildete Lapis lazuli (Fig. 7) zeigt, nicht unbe-

kannt geblieben sein.3 Denn offenbar auf ein solches Vorbild geht das Bild zurück, das auf Matteos

Medaille das »Quid tum« wiedergibt. Darnach deutete er auf Grund des Diodor das Auge als »justitiae

servator«, den Flug des Sperbers als »res cito facta«, das Ganze also auf die jederzeit eintretende Möglich-

keit, vor den Richterstuhl Gottes berufen zu werden. Es enthält die symbolische Mahnung, stets dessen

f ig- 7-

Gnostischer

Siegelstein,

Lapis lazuli,

in der ägyp-

tischen Ab-

theilung des

kgl. Museums

zu Berlin.

Originalgrösse.

1 J. Friedländer, Die italienischen Schaumünzen des XV. Jahrhunderts 1430—15^0, im Jahrbuch der königl. preussischen

Kunstsammlungen, II. Bd. (1881), S. 35.

2 Alois Heiss, Le Medailleurs de la Renaissance, Jahrg. 1883, PI. 21', und Janitschek, a. a. 0., S. V.

3 Der Staniolabdruck, nach dem die beigefügte Zeichnung gefertigt wurde, ist der liebenswürdigen Vermittlung des

Herrn Professors Jaro Springer an den königl. Museen in Berlin zu verdanken. Hier sei ihm auch für die gütige Besorgung

der übrigen in Berlin für diesen Aufsatz gemachten Aufnahmen der herzlichste Dank ausgesprochen. — Zur Literatur über

den Siegelstein vgl. Joh. Winckelmann, Versuch einer Allegorie, besonders für deutsche Kunst, Ausgabe Meyer-Schulze, Stutt-

gart 1847, Bd. II, S. 240, und Dactyliotheka Stoschiana mit Erläuterungen von Friedr. Schlichtegroll, II. Bd., Nürnberg 1805;

dort Abbildung Tafel I, Nr. 2.

Karl Giehlow.

Die Hierogly-

phen auf den

Medaillen des

Quattrocento.

1,1'.....■"•|»«»%5te

eine nicht näher begründete Geschmacksrichtung der damaligen Gelehrten sich zu deuten versuchte.1

Die Wahlsprüche wurden ägyptische Geheimbilder, »Hieroglyphika«.

Betrachtet man von diesem Gesichtspunkte den Vor-

rath der erhaltenen Schaumünzen des Quattrocento, so heisst

es sich erinnern, dass die Hieroglyphen während des ganzen

Jahrhunderts, vollends in der ersten Hälfte, nur Lecker-

bissen der grundgelehrtesten Feinschmecker bildeten, und

dass die Symbolik des Mittelalters sammt der zuströmenden

antiken Allegorie besonders auf religiösem Gebiete Stoff

genug zu dunklen Sinnbildern bot, ohne dass ihr Bildner

auch nur ein Wort von Hieroglyphen gehört zu haben

brauchte. Nicht in jeder mysteriösen Allegorie soll daher

von vorneherein eine bewusste hieroglyphische Regung

vermuthet werden. Wenn aber die Medaille in Bezie-

hung zu Kreisen steht, die notorisch der Hieroglyphen-

kunde oblagen, dann allerdings spricht die Dunkelheit dafür,

Fig. 6. Rückseite der Medaille des Leon-Battista dass man beabsichtigte, ein hieroglyphisches Mysterium zu

degli Alberti nach A. Heiss, Les Medailleurs de schaffen. Das trifft auf Akademien, wie die in Bologna,

la Renaissance, Serie i883, PI. 21. Ferrara und Padua, zu. Aber auch ohne den Nachweis eines

Ongmaigrosse. gelehrten Einflusses gibt es Merkmale, die auf die vorsätz-

liche Anwendung der ägyptischen Zeichenschrift schliessen

lassen. Das ist nicht nur der Fall, wenn in der Allegorie die besonderen Eigenthümlichkeiten des Nil-

landes und seiner Symbolik verwendet werden, sondern vorzüglich auch dann, wenn ein ganzer

Satz Wort für Wort durch besondere Bildzeichen wiedergegeben ist. Und je später die

Schaumünze entstand, um so eher dürfte bei den stetig sich verbreitenden hieroglyphischen

Interessen die Annahme gestattet sein, dass ihre Sinnbildnerei aus einer hieroglyphischen

Absicht heraus sich verkörperte. Bei den hier gewählten Beispielen treten diese inneren

und äusseren Kriterien theils einzeln, theils verbunden zu Tage.

Albertis Medaille, die Matteo de' Pasti modellirte, kann als Typus dieses hiero-

glyphischen Wandlungsprocesses gelten (vgl. Fig. 6). Seine Devise, die in dem Ciceronia-

nischen »Quid tum« besteht, war von ihm ursprünglich durch das Bild des Adlers versinn-

bildlicht.2 So befindet sie sich noch in der Reinschrift der italienischen Uebersetzung

seiner Bücher über die Malerei, welche er seinem Freund Brunellesco am 17. Juli 1436

widmete. In der Folgezeit erregten, wie oben ausgeführt wurde, die Hieroglyphen sein Inter-

esse; auf Grund der classischen Autoren versuchte er, sie zu lesen. Ihm wird dabei auch

ein auf spätägyptischen, wohl gnostischen Siegelsteinen sich findendes Symbol eines geflü-

gelten Auges, wie es beispielsweise der abgebildete Lapis lazuli (Fig. 7) zeigt, nicht unbe-

kannt geblieben sein.3 Denn offenbar auf ein solches Vorbild geht das Bild zurück, das auf Matteos

Medaille das »Quid tum« wiedergibt. Darnach deutete er auf Grund des Diodor das Auge als »justitiae

servator«, den Flug des Sperbers als »res cito facta«, das Ganze also auf die jederzeit eintretende Möglich-

keit, vor den Richterstuhl Gottes berufen zu werden. Es enthält die symbolische Mahnung, stets dessen

f ig- 7-

Gnostischer

Siegelstein,

Lapis lazuli,

in der ägyp-

tischen Ab-

theilung des

kgl. Museums

zu Berlin.

Originalgrösse.

1 J. Friedländer, Die italienischen Schaumünzen des XV. Jahrhunderts 1430—15^0, im Jahrbuch der königl. preussischen

Kunstsammlungen, II. Bd. (1881), S. 35.

2 Alois Heiss, Le Medailleurs de la Renaissance, Jahrg. 1883, PI. 21', und Janitschek, a. a. 0., S. V.

3 Der Staniolabdruck, nach dem die beigefügte Zeichnung gefertigt wurde, ist der liebenswürdigen Vermittlung des

Herrn Professors Jaro Springer an den königl. Museen in Berlin zu verdanken. Hier sei ihm auch für die gütige Besorgung

der übrigen in Berlin für diesen Aufsatz gemachten Aufnahmen der herzlichste Dank ausgesprochen. — Zur Literatur über

den Siegelstein vgl. Joh. Winckelmann, Versuch einer Allegorie, besonders für deutsche Kunst, Ausgabe Meyer-Schulze, Stutt-

gart 1847, Bd. II, S. 240, und Dactyliotheka Stoschiana mit Erläuterungen von Friedr. Schlichtegroll, II. Bd., Nürnberg 1805;

dort Abbildung Tafel I, Nr. 2.