38

Karl Giehlow.

hielt er 1461 den Purpur, 1466 wurde er Bischof von Mantua, 1471 Legat in Bologna, 1476 ebendort

Bischof, um bereits 1483 zu sterben. Sorgfältig erzogen, war er an dem Musenhofe seines Vaters oft

mit Personen zusammengekommen, die sich mit Vorliebe der Hieroglyphenkunde ergaben. Alberti

baute um 1460 in Mantua die Kirche S.Andrea; Angelo Poliziano, der berühmte rlorentinische Ge-

lehrte und Dichter, verherrlichte durch seine Orpheusdichtung 1472 die Feste der Gonzaga.

Der Cardinal, selbst ein eifriger Sammler von Gemmen, Bronzen und Medaillen, versäumte nicht,

inmitten der Bologneser Gelehrtenkreise sich durch seine eigene Medaille verherrlichen zu lassen.

Wie aus der auf der Vorderseite befindlichen Inschrift: »liberalitatis ac Romanae ecclesiae jubar«

über seinem Porträt und den nicht mehr jugendlichen Zügen zu entnehmen ist, geschah das in seiner

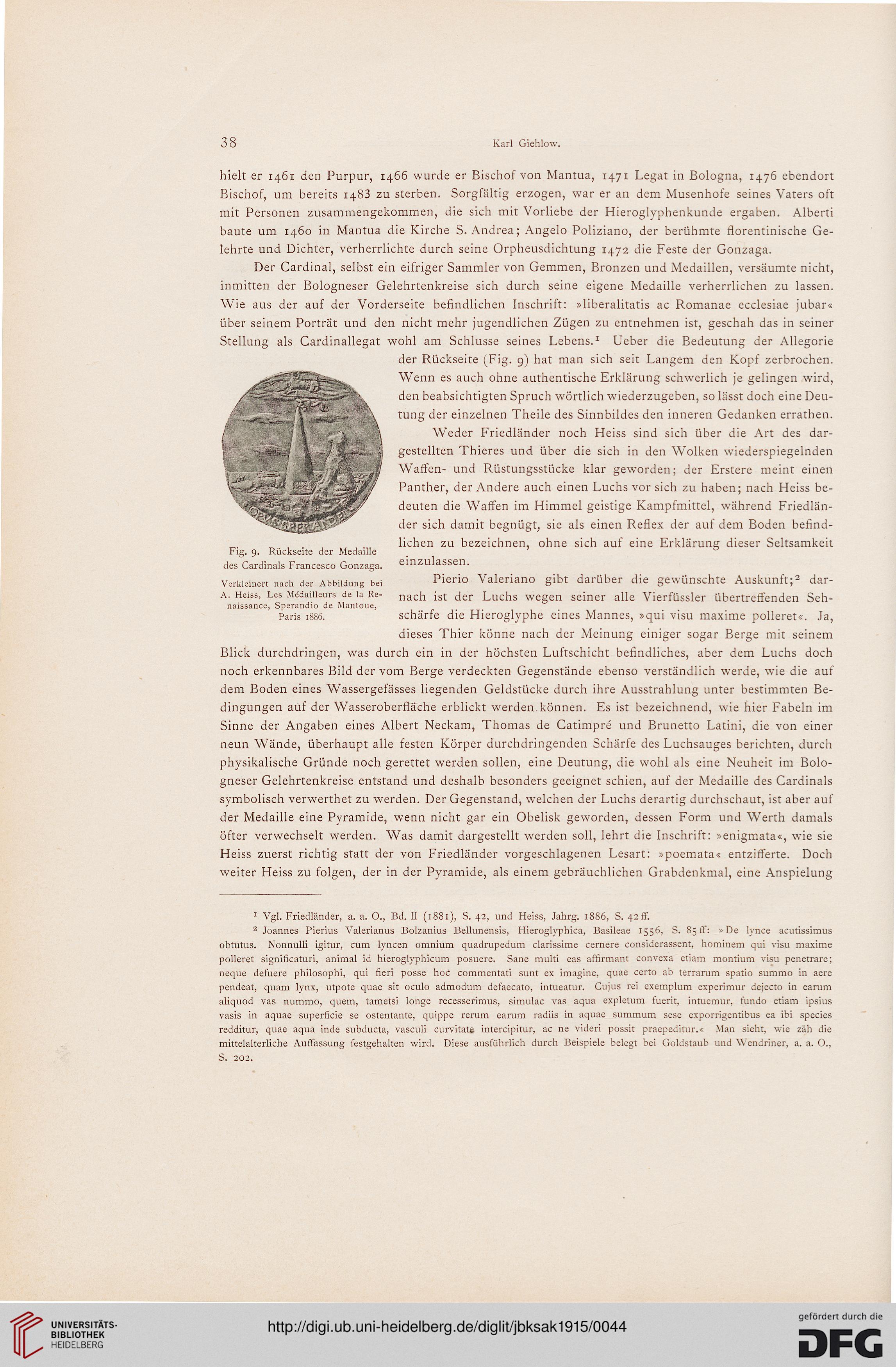

Stellung als Cardinallegat wohl am Schlüsse seines Lebens.1 Ueber die Bedeutung der Allegorie

der Rückseite (Fig. 9) hat man sich seit Langem den Kopf zerbrochen.

Wenn es auch ohne authentische Erklärung schwerlich je gelingen wird,

den beabsichtigten Spruch wörtlich wiederzugeben, so lässt doch eine Deu-

tung der einzelnen Theile des Sinnbildes den inneren Gedanken errathen.

Weder Friedländer noch Heiss sind sich über die Art des dar-

gestellten Thieres und über die sich in den Wolken wiederspiegelnden

Waffen- und Rüstungsstücke klar geworden; der Erstere meint einen

Panther, der Andere auch einen Luchs vor sich zu haben; nach Heiss be-

deuten die Waffen im Himmel geistige Kampfmittel, während Friedlän-

der sich damit begnügt, sie als einen Reflex der auf dem Boden befind-

lichen zu bezeichnen, ohne sich auf eine Erklärung dieser Seltsamkeit

einzulassen.

Pierio Valeriano gibt darüber die gewünschte Auskunft;2 dar-

nach ist der Luchs wegen seiner alle Vierfüssler übertreffenden Seh-

schärfe die Hieroglyphe eines Mannes, »qui visu maxime polieret«. Ja,

dieses Thier könne nach der Meinung einiger sogar Berge mit seinem

Blick durchdringen, was durch ein in der höchsten Luftschicht befindliches, aber dem Luchs doch

noch erkennbares Bild der vom Berge verdeckten Gegenstände ebenso verständlich werde, wie die auf

dem Boden eines Wassergefässes liegenden Geldstücke durch ihre Ausstrahlung unter bestimmten Be-

dingungen auf der Wasseroberfläche erblickt werden.können. Es ist bezeichnend, wie hier Fabeln im

Sinne der Angaben eines Albert Neckam, Thomas de Catimpre und Brunetto Latini, die von einer

neun Wände, überhaupt alle festen Körper durchdringenden Schärfe des Luchsauges berichten, durch

physikalische Gründe noch gerettet werden sollen, eine Deutung, die wohl als eine Neuheit im Bolo-

gneser Gelehrtenkreise entstand und deshalb besonders geeignet schien, auf der Medaille des Cardinais

symbolisch verwerthet zu werden. Der Gegenstand, welchen der Luchs derartig durchschaut, ist aber auf

der Medaille eine Pyramide, wenn nicht gar ein Obelisk geworden, dessen Form und Werth damals

öfter verwechselt werden. Was damit dargestellt werden soll, lehrt die Inschrift: »enigmata«, wie sie

Heiss zuerst richtig statt der von Friedländer vorgeschlagenen Lesart: »poemata« entzifferte. Doch

weiter Heiss zu folgen, der in der Pyramide, als einem gebräuchlichen Grabdenkmal, eine Anspielung

1 Vgl. Friedländer, a. a. O., Bd. II (1881), S. 42, und Heiss, Jahrg. 1886, S. 42 fr.

2 Joannes Pierius Valerianus Bolzanius Bellunensis, Hieroglyphica, Basileae 1556, S. 85 ff: »De lynce acutissimus

ohtutus. Nonnulli igitur, cum lyncen omnium quadrupedum clarissime cernere considerassent, hominem qui visu maxime

polieret significaturi, animal id hieroglyphicum posuere. Sane multi eas affirmant convexa etiam montium visu penetrare;

neque defuere philosophi, qui fieri posse hoc commentati sunt ex imagine, quae certo ab terrarum spatio summo in aere

pendeat, quam lynx, utpote quae sit oculo admodum defaecato, intueatur. Cujus rei exemplum experimur dejecto in earum

aliquod vas nummo, quem, tametsi longe recesserimus, simulac vas aqua expletum fuerit, intuemur, fundo etiam ipsius

vasis in aquae superficie se ostentante, quippe rerum earum radiis in aquae summum sese exporrigentibus ea ibi species

redditur, quae aqua inde subducta, vasculi curvitate intercipitur, ac ne videri possit praepeditur.« Man sieht, wie zäh die

mittelalterliche Auflassung festgehalten wird. Diese ausführlich durch Beispiele belegt bei Goldstaub und Wendriner, a. a. O.,

S. 202.

Fig. 9. Rückseite der Medaille

des Cardinais Francesco Gonzaga.

Verkleinert nach der Abbildung bei

A. Heiss, Les Medailleurs de la Re-

naissance, Sperandio de Mantoue,

Paris 1886.

Karl Giehlow.

hielt er 1461 den Purpur, 1466 wurde er Bischof von Mantua, 1471 Legat in Bologna, 1476 ebendort

Bischof, um bereits 1483 zu sterben. Sorgfältig erzogen, war er an dem Musenhofe seines Vaters oft

mit Personen zusammengekommen, die sich mit Vorliebe der Hieroglyphenkunde ergaben. Alberti

baute um 1460 in Mantua die Kirche S.Andrea; Angelo Poliziano, der berühmte rlorentinische Ge-

lehrte und Dichter, verherrlichte durch seine Orpheusdichtung 1472 die Feste der Gonzaga.

Der Cardinal, selbst ein eifriger Sammler von Gemmen, Bronzen und Medaillen, versäumte nicht,

inmitten der Bologneser Gelehrtenkreise sich durch seine eigene Medaille verherrlichen zu lassen.

Wie aus der auf der Vorderseite befindlichen Inschrift: »liberalitatis ac Romanae ecclesiae jubar«

über seinem Porträt und den nicht mehr jugendlichen Zügen zu entnehmen ist, geschah das in seiner

Stellung als Cardinallegat wohl am Schlüsse seines Lebens.1 Ueber die Bedeutung der Allegorie

der Rückseite (Fig. 9) hat man sich seit Langem den Kopf zerbrochen.

Wenn es auch ohne authentische Erklärung schwerlich je gelingen wird,

den beabsichtigten Spruch wörtlich wiederzugeben, so lässt doch eine Deu-

tung der einzelnen Theile des Sinnbildes den inneren Gedanken errathen.

Weder Friedländer noch Heiss sind sich über die Art des dar-

gestellten Thieres und über die sich in den Wolken wiederspiegelnden

Waffen- und Rüstungsstücke klar geworden; der Erstere meint einen

Panther, der Andere auch einen Luchs vor sich zu haben; nach Heiss be-

deuten die Waffen im Himmel geistige Kampfmittel, während Friedlän-

der sich damit begnügt, sie als einen Reflex der auf dem Boden befind-

lichen zu bezeichnen, ohne sich auf eine Erklärung dieser Seltsamkeit

einzulassen.

Pierio Valeriano gibt darüber die gewünschte Auskunft;2 dar-

nach ist der Luchs wegen seiner alle Vierfüssler übertreffenden Seh-

schärfe die Hieroglyphe eines Mannes, »qui visu maxime polieret«. Ja,

dieses Thier könne nach der Meinung einiger sogar Berge mit seinem

Blick durchdringen, was durch ein in der höchsten Luftschicht befindliches, aber dem Luchs doch

noch erkennbares Bild der vom Berge verdeckten Gegenstände ebenso verständlich werde, wie die auf

dem Boden eines Wassergefässes liegenden Geldstücke durch ihre Ausstrahlung unter bestimmten Be-

dingungen auf der Wasseroberfläche erblickt werden.können. Es ist bezeichnend, wie hier Fabeln im

Sinne der Angaben eines Albert Neckam, Thomas de Catimpre und Brunetto Latini, die von einer

neun Wände, überhaupt alle festen Körper durchdringenden Schärfe des Luchsauges berichten, durch

physikalische Gründe noch gerettet werden sollen, eine Deutung, die wohl als eine Neuheit im Bolo-

gneser Gelehrtenkreise entstand und deshalb besonders geeignet schien, auf der Medaille des Cardinais

symbolisch verwerthet zu werden. Der Gegenstand, welchen der Luchs derartig durchschaut, ist aber auf

der Medaille eine Pyramide, wenn nicht gar ein Obelisk geworden, dessen Form und Werth damals

öfter verwechselt werden. Was damit dargestellt werden soll, lehrt die Inschrift: »enigmata«, wie sie

Heiss zuerst richtig statt der von Friedländer vorgeschlagenen Lesart: »poemata« entzifferte. Doch

weiter Heiss zu folgen, der in der Pyramide, als einem gebräuchlichen Grabdenkmal, eine Anspielung

1 Vgl. Friedländer, a. a. O., Bd. II (1881), S. 42, und Heiss, Jahrg. 1886, S. 42 fr.

2 Joannes Pierius Valerianus Bolzanius Bellunensis, Hieroglyphica, Basileae 1556, S. 85 ff: »De lynce acutissimus

ohtutus. Nonnulli igitur, cum lyncen omnium quadrupedum clarissime cernere considerassent, hominem qui visu maxime

polieret significaturi, animal id hieroglyphicum posuere. Sane multi eas affirmant convexa etiam montium visu penetrare;

neque defuere philosophi, qui fieri posse hoc commentati sunt ex imagine, quae certo ab terrarum spatio summo in aere

pendeat, quam lynx, utpote quae sit oculo admodum defaecato, intueatur. Cujus rei exemplum experimur dejecto in earum

aliquod vas nummo, quem, tametsi longe recesserimus, simulac vas aqua expletum fuerit, intuemur, fundo etiam ipsius

vasis in aquae superficie se ostentante, quippe rerum earum radiis in aquae summum sese exporrigentibus ea ibi species

redditur, quae aqua inde subducta, vasculi curvitate intercipitur, ac ne videri possit praepeditur.« Man sieht, wie zäh die

mittelalterliche Auflassung festgehalten wird. Diese ausführlich durch Beispiele belegt bei Goldstaub und Wendriner, a. a. O.,

S. 202.

Fig. 9. Rückseite der Medaille

des Cardinais Francesco Gonzaga.

Verkleinert nach der Abbildung bei

A. Heiss, Les Medailleurs de la Re-

naissance, Sperandio de Mantoue,

Paris 1886.