54

Karl Giehlow.

über deren Zusammensetzung aus ehernen Löwen man sich so Seltsames erzählt hatte. Die dabei sicher

zum Vorschein gekommenen, wenn nicht schon früher beobachteten Löcher am Fusse des Obelisken

mögen Erörterungen über die Stelle der Mirabilien hervorgerufen haben, wonach sich unten Erztafeln

mit lateinischen Inschriften zu Ehren Julius Caesars befanden, dessen Asche in der Kugel oben ruhen

sollte.1 Offenbar wurde Colonna durch solche Unterhaltungen angeregt, in sein Traumgebilde die

Beschreibung eines dem Julius Caesar von den Aegyptern gewidmeten Obelisken aufzunehmen, auf

dessen Sockel er Poliphilo in einem Viereck und in vier Kreisen »hieroglyphi insculpti« bewundern lässt.

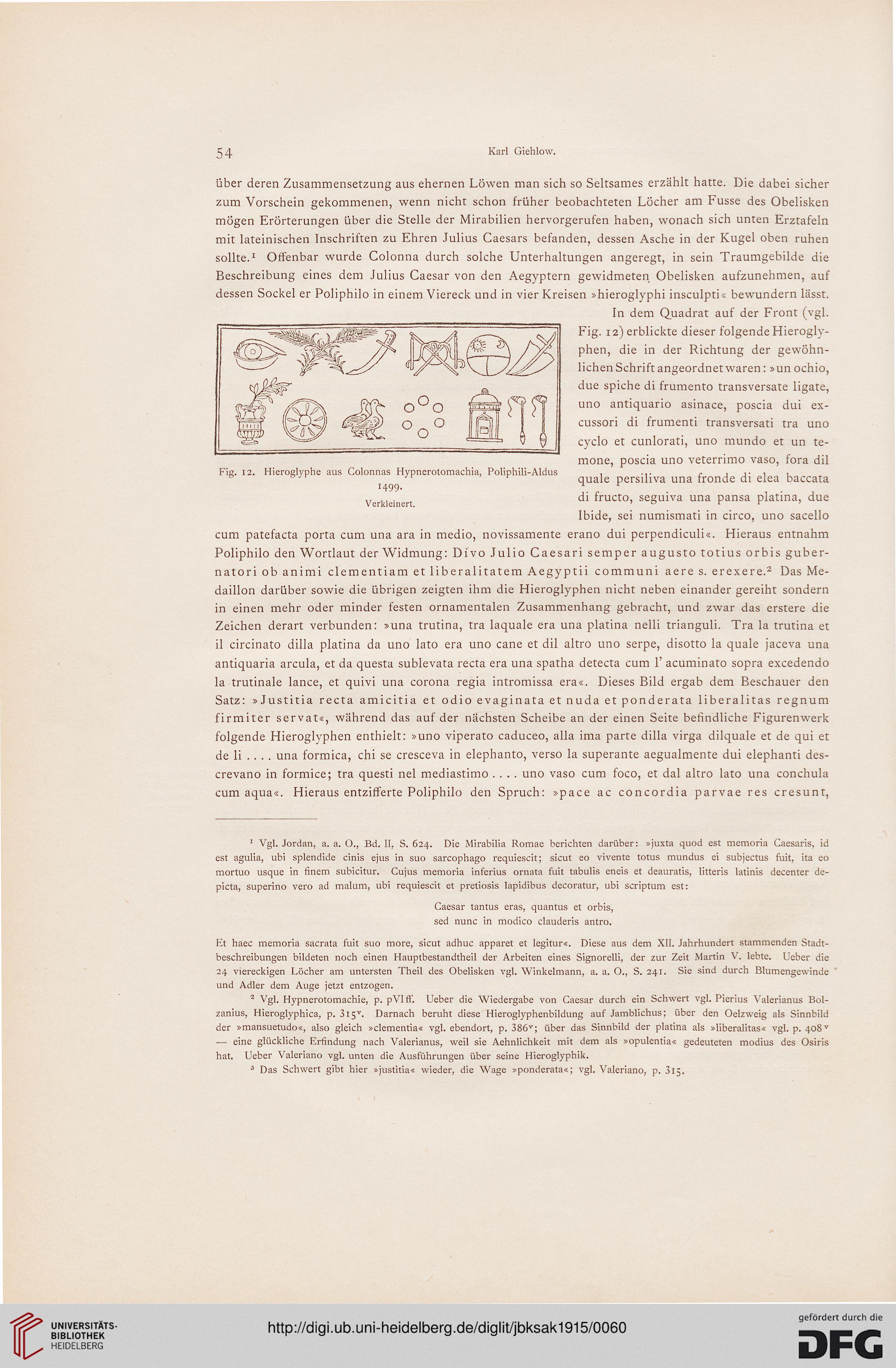

In dem Quadrat auf der Front (vgl.

Fig. 12) erblickte dieser folgende Hierogly-

phen, die in der Richtung der gewöhn-

lichen Schrift angeordnet waren : »un ochio,

due spiche di frumento transversate ligate,

uno antiquario asinace, poscia dui ex-

cussori di frumenti transversati tra uno

cyclo et cunlorati, uno mundo et un te-

mone, poscia uno veterrimo vaso, fora dil

quäle persiliva una fronde di elea baccata

di fructo, seguiva una pansa platina, due

Ibide, sei numismati in circo, uno sacello

cum patefacta porta cum una ara in medio, novissamente erano dui perpendiculi«. Hieraus entnahm

Poliphilo den Wortlaut der Widmung: Divo Julio Caesari semper augusto totius Orbis guber-

natori ob animi dementiam et liberalitatem Aegyptii communi aere s. erexere.2 Das Me-

daillon darüber sowie die übrigen zeigten ihm die Hieroglyphen nicht neben einander gereiht sondern

in einen mehr oder minder festen ornamentalen Zusammenhang gebracht, und zwar das erstere die

Zeichen derart verbunden: »una trutina, tra laquale era una platina nelli trianguli. Tra la trutina et

il circinato dilla platina da uno lato era uno cane et dil altro uno serpe, disotto la quäle jaceva una

antiquaria arcula, et da questa sublevata recta era una spatha detecta cum 1' acuminato sopra excedendo

la trutinale lance, et quivi una corona regia intromissa era«. Dieses Bild ergab dem Beschauer den

Satz: »Justitia recta amicitia et odioevaginataetnudaetponderata liberalitas regnum

firmiter servat«, während das auf der nächsten Scheibe an der einen Seite befindliche Figurenwerk

folgende Hieroglyphen enthielt: »uno viperato caduceo, alla ima parte dilla virga dilquale et de qui et

de Ii ... . una formica, chi se cresceva in elephanto, verso la superante aegualmente dui elephanti des-

crevano in formice; tra questi nel mediastimo .... uno vaso cum foco, et dal altro lato una conchula

cum aqua«. Hieraus entzifferte Poliphilo den Spruch: »pace ac concordia parvae res cresunt,

Fig. 12. Hieroglyphe aus Colonnas Hypnerotomachia, Poliphili-Aldus

1499-

Verkleinert.

1 Vgl. Jordan, a. a. O., Bd. II, S. 624. Die Mirabilia Romae berichten darüber: »juxta quod est memoria Caesaris, id

est agulia, ubi splendide cinis ejus in suo sarcophago requiescit; sicut eo vivente totus mundus ei subjectus fuit, ita eo

mortuo usque in finem subicitur. Cujus memoria inferius ornata fuit tabulis eneis et deauratis, litteris latinis decenter de-

picta, superino vero ad malum, ubi requiescit et pretiosis lapidibus decoratur, ubi scriptum est:

Caesar tantus eras, quantus et orbis,

sed nunc in modico clauderis antro.

Et hacc memoria sacrata fuit suo more, sicut adhuc apparet et legitur«. Diese aus dem XII. Jahrhundert stammenden Stadt-

beschreibungen bildeten noch einen Hauptbestandtheil der Arbeiten eines Signorelli, der zur Zeit Martin V. lebte. Ueber die

24 viereckigen Löcher am untersten Theil des Obelisken vgl. Winkelmann, a. a. O., S. 241. Sie sind durch Blumengewinde

und Adler dem Auge jetzt entzogen.

2 Vgl. Hypnerotomachie, p. pVIff. Ueber die Wiedergabe von Caesar durch ein Schwert vgl. Pierius Valerianus Bol-

zanius, Hieroglyphica, p. 3l5v. Darnach beruht diese Hieroglyphenbildung auf Jamblichus; über den Oelzweig als Sinnbild

der »mansuetudo«, also gleich »dementia« vgl. ebendort, p. 386v; über das Sinnbild der platina als »liberalitas« vgl. p. 408v

— eine glückliche Erfindung nach Valerianus, weil sie Aehnlichkeit mit dem als »opulentia« gedeuteten modius des Osiris

hat. Ueber Valeriano vgl. unten die Ausführungen über seine Hieroglyphik.

3 Das Schwert gibt hier »justitia« wieder, die Wage »ponderata«; vgl. Valeriano, p. 315.

Karl Giehlow.

über deren Zusammensetzung aus ehernen Löwen man sich so Seltsames erzählt hatte. Die dabei sicher

zum Vorschein gekommenen, wenn nicht schon früher beobachteten Löcher am Fusse des Obelisken

mögen Erörterungen über die Stelle der Mirabilien hervorgerufen haben, wonach sich unten Erztafeln

mit lateinischen Inschriften zu Ehren Julius Caesars befanden, dessen Asche in der Kugel oben ruhen

sollte.1 Offenbar wurde Colonna durch solche Unterhaltungen angeregt, in sein Traumgebilde die

Beschreibung eines dem Julius Caesar von den Aegyptern gewidmeten Obelisken aufzunehmen, auf

dessen Sockel er Poliphilo in einem Viereck und in vier Kreisen »hieroglyphi insculpti« bewundern lässt.

In dem Quadrat auf der Front (vgl.

Fig. 12) erblickte dieser folgende Hierogly-

phen, die in der Richtung der gewöhn-

lichen Schrift angeordnet waren : »un ochio,

due spiche di frumento transversate ligate,

uno antiquario asinace, poscia dui ex-

cussori di frumenti transversati tra uno

cyclo et cunlorati, uno mundo et un te-

mone, poscia uno veterrimo vaso, fora dil

quäle persiliva una fronde di elea baccata

di fructo, seguiva una pansa platina, due

Ibide, sei numismati in circo, uno sacello

cum patefacta porta cum una ara in medio, novissamente erano dui perpendiculi«. Hieraus entnahm

Poliphilo den Wortlaut der Widmung: Divo Julio Caesari semper augusto totius Orbis guber-

natori ob animi dementiam et liberalitatem Aegyptii communi aere s. erexere.2 Das Me-

daillon darüber sowie die übrigen zeigten ihm die Hieroglyphen nicht neben einander gereiht sondern

in einen mehr oder minder festen ornamentalen Zusammenhang gebracht, und zwar das erstere die

Zeichen derart verbunden: »una trutina, tra laquale era una platina nelli trianguli. Tra la trutina et

il circinato dilla platina da uno lato era uno cane et dil altro uno serpe, disotto la quäle jaceva una

antiquaria arcula, et da questa sublevata recta era una spatha detecta cum 1' acuminato sopra excedendo

la trutinale lance, et quivi una corona regia intromissa era«. Dieses Bild ergab dem Beschauer den

Satz: »Justitia recta amicitia et odioevaginataetnudaetponderata liberalitas regnum

firmiter servat«, während das auf der nächsten Scheibe an der einen Seite befindliche Figurenwerk

folgende Hieroglyphen enthielt: »uno viperato caduceo, alla ima parte dilla virga dilquale et de qui et

de Ii ... . una formica, chi se cresceva in elephanto, verso la superante aegualmente dui elephanti des-

crevano in formice; tra questi nel mediastimo .... uno vaso cum foco, et dal altro lato una conchula

cum aqua«. Hieraus entzifferte Poliphilo den Spruch: »pace ac concordia parvae res cresunt,

Fig. 12. Hieroglyphe aus Colonnas Hypnerotomachia, Poliphili-Aldus

1499-

Verkleinert.

1 Vgl. Jordan, a. a. O., Bd. II, S. 624. Die Mirabilia Romae berichten darüber: »juxta quod est memoria Caesaris, id

est agulia, ubi splendide cinis ejus in suo sarcophago requiescit; sicut eo vivente totus mundus ei subjectus fuit, ita eo

mortuo usque in finem subicitur. Cujus memoria inferius ornata fuit tabulis eneis et deauratis, litteris latinis decenter de-

picta, superino vero ad malum, ubi requiescit et pretiosis lapidibus decoratur, ubi scriptum est:

Caesar tantus eras, quantus et orbis,

sed nunc in modico clauderis antro.

Et hacc memoria sacrata fuit suo more, sicut adhuc apparet et legitur«. Diese aus dem XII. Jahrhundert stammenden Stadt-

beschreibungen bildeten noch einen Hauptbestandtheil der Arbeiten eines Signorelli, der zur Zeit Martin V. lebte. Ueber die

24 viereckigen Löcher am untersten Theil des Obelisken vgl. Winkelmann, a. a. O., S. 241. Sie sind durch Blumengewinde

und Adler dem Auge jetzt entzogen.

2 Vgl. Hypnerotomachie, p. pVIff. Ueber die Wiedergabe von Caesar durch ein Schwert vgl. Pierius Valerianus Bol-

zanius, Hieroglyphica, p. 3l5v. Darnach beruht diese Hieroglyphenbildung auf Jamblichus; über den Oelzweig als Sinnbild

der »mansuetudo«, also gleich »dementia« vgl. ebendort, p. 386v; über das Sinnbild der platina als »liberalitas« vgl. p. 408v

— eine glückliche Erfindung nach Valerianus, weil sie Aehnlichkeit mit dem als »opulentia« gedeuteten modius des Osiris

hat. Ueber Valeriano vgl. unten die Ausführungen über seine Hieroglyphik.

3 Das Schwert gibt hier »justitia« wieder, die Wage »ponderata«; vgl. Valeriano, p. 315.