Die Hieroglyphenkunde des Humanismus in der Allegorie der Renaissance.

59

Einen so ausgiebigen Gebrauch aber Colonna von Gelesenem, Gesehenem und Gehörtem in

seinem Werke macht, wiederholt er es nie ohne Veränderung in der Sache selbst oder ohne eine neue

Gedanken weckende Verbindung. Nicht wesentlich Neues, nur ein weiterer Beweis für das Vorkommen

dieses Symbols unter den Cäsaren wäre damit gegeben worden, wenn es Colonna auf dem Obelisken

angebracht hätte. Zu einer ganz anderen Bedeutung gelangte es dadurch, dass Poliphilo diesen Sinn-

spruch in ägyptischen Schriftzeichen erblickt, deren Entstehung man in die Anfangszeiten der Welt

verlegte. So konnten sie in einem Erasmus die Ueberzeugung erwecken, dass dieser Cäsarenspruch

»ex ipsius usque priscae philosophiae mysteriis« hervorgegangen wäre.L.

Wenn auch Erasmus diese Hieroglyphen irrthümlich für Excerpte aus Chaeremon hielt, so

scheint er doch insoweit etwas Richtiges geahnt zu haben, als Colonna, freilich mcht durch Nach-

richten eines Schriftstellers

sondern durch anderwärts

gesehene und für altägyp-

tische Hieroglyphen ge-

haltene Bildwerke mit An-

kern und Delphinen zu

dem Trugschluss verleitet

worden sein wird, dass

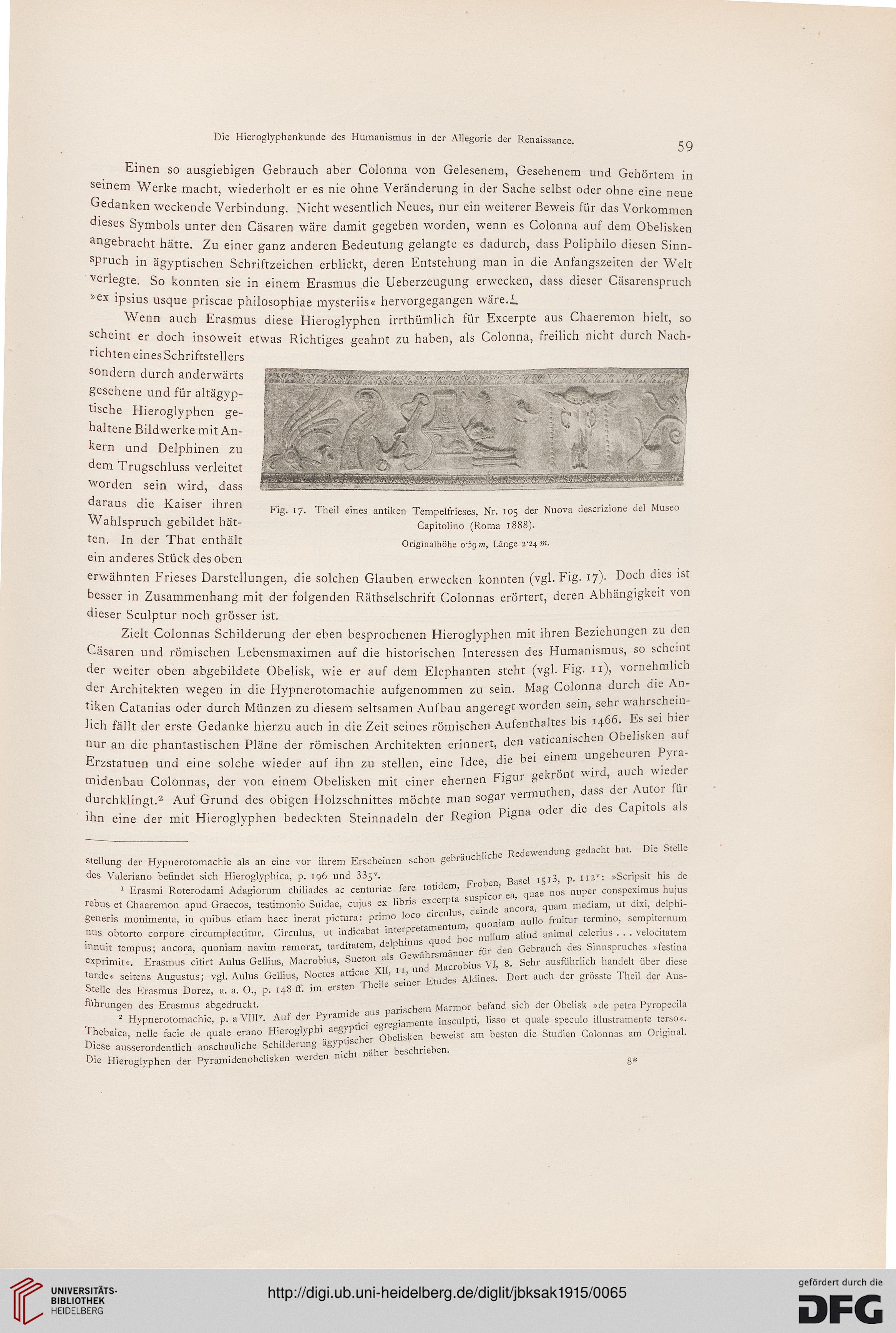

daraus die Kaiser ihren Fig I? Thcil eines antlken Tempelfrieses, Nr. 105 der Nuova descrizione del Museo

Wahlspruch gebildet hat- Capitolino (Roma 1888).

ten. In der That enthält Originalhöhe 0-59m, Länge 2-24 "'■

ein anderes Stück des oben -h dies ist

erwähnten Frieses Darstellungen, die solchen Glauben erwecken konnten (vgl. Fig. 17)- 0l:i Jes 1

besser in Zusammenhang mit der folgenden Räthselschrift Colonnas erörtert, deren Abhangig -e

dieser Sculptur noch grösser ist. ^n

Zielt Colonnas Schilderung der eben besprochenen Hieroglyphen mit ihren Beziehungen ^

Cäsaren und römischen Lebensmaximen auf die historischen Interessen des Humanismu^so^sc^ien^

der weiter oben abgebildete Obelisk, wie er auf dem Elephanten steht (vgl. Fig. ri), vorn^

der Architekten wegen in die Hypnerotomachie aufgenommen zu sein. Mag Col°nn^hrU^ah^chein.

tiken Catanias oder durch Münzen zu diesem seltsamen Aufbau angeregt w^J^"?j'i466. Es sci hier

Hch fällt der erste Gedanke hierzu auch in die Zeit seines römischen Aufentha tes is 1 ' n auf

1 • at-t Herl VcitiCiUiiaciiciJ ^

nur an die phantastischen Pläne der römischen Architekten erinnert, a ungeheuren Pyra-

Erzstatuen und eine solche wieder auf ihn zu stellen, eine Idee, die e* ^ auch wjeder

midenbau Colonnas, der von einem Obelisken mit einer ehernen ^"J^^^ dass der Autor für

durchklingt.2 Auf Grund des obigen Holzschnittes möchte man sogar ve ^ ^ ^ Capitols als

ihn eine der mit Hieroglyphen bedeckten Steinnadeln der Region ig

Sachliche Redewendung gedacht ha,. Die Stelle

Stellung der Hypnerotomachie als an eine vor ihrem Erscheinen schon ge ra ^

des Valeriano befindet sich Hieroglyphica, p. 196 und 335". Basei ,5i3, p. "*T: »Scr.ps.t is e

■ Erasmi Roterodami Adagiorum chiliades ac centuriae fere «ondem, Fro nuper c mus hu,Us

rebus e, Chaeremon apud Graecos, tes.imonio Suidae, cujus ex üb« -cora, quam med.am, ut d,x, ddphr-

generis monimenta, in quibus etiam haec inera, pictura: pnmo iam nul.o fruimr term.no, sc. ,«

nus obtorto corpore circumplectitur. Circulus, u, »dic-bat mterp«« * aliud anima, celenus . . . veloutatem

innui, tempus; Lora, quoniam navim remorat, tarditatem, delphmus quodh ^ ^ Gebrauch des Sinnspruches »fe t.na

. • . . 1 r ii- o Mo,-mhins Sueton als Gewann»»» . ffi h handelt uber diese

exprimit«. Erasmus citirt Aulus Gelhus, Macrobius, suc Macrobius \ I, »• senr ^u

tarde« seitens Augustus; vgl. Aulus Gellius, Noctes Etudes A!dine, Dort auch der grosste Thcil der Aus-

Stelle des Erasmus Dorez, a. a. O., p. .4« ff. im ersten The.le

führungen des Erasmus abgedruckt. _ ischem Marmor befand sich der Obel.sk »de petra Pyropeu a

■ Hypnerotomachie, p. a VDK Auf der Pyram.d insculpti) lisso e, quate speculo , lustramente ter.o •

Thebaica, nelle facie de quäle erano Hieroglyph- aegyp^eg^g^^ ^ besten d;£ ^ Colonnas am Or.gmal.

Diese ausserordentlich anschauliche Schilderung agyp beschrieben.

Die Hieroglyphen der Pyramidenobelisken werden «cht 8*

59

Einen so ausgiebigen Gebrauch aber Colonna von Gelesenem, Gesehenem und Gehörtem in

seinem Werke macht, wiederholt er es nie ohne Veränderung in der Sache selbst oder ohne eine neue

Gedanken weckende Verbindung. Nicht wesentlich Neues, nur ein weiterer Beweis für das Vorkommen

dieses Symbols unter den Cäsaren wäre damit gegeben worden, wenn es Colonna auf dem Obelisken

angebracht hätte. Zu einer ganz anderen Bedeutung gelangte es dadurch, dass Poliphilo diesen Sinn-

spruch in ägyptischen Schriftzeichen erblickt, deren Entstehung man in die Anfangszeiten der Welt

verlegte. So konnten sie in einem Erasmus die Ueberzeugung erwecken, dass dieser Cäsarenspruch

»ex ipsius usque priscae philosophiae mysteriis« hervorgegangen wäre.L.

Wenn auch Erasmus diese Hieroglyphen irrthümlich für Excerpte aus Chaeremon hielt, so

scheint er doch insoweit etwas Richtiges geahnt zu haben, als Colonna, freilich mcht durch Nach-

richten eines Schriftstellers

sondern durch anderwärts

gesehene und für altägyp-

tische Hieroglyphen ge-

haltene Bildwerke mit An-

kern und Delphinen zu

dem Trugschluss verleitet

worden sein wird, dass

daraus die Kaiser ihren Fig I? Thcil eines antlken Tempelfrieses, Nr. 105 der Nuova descrizione del Museo

Wahlspruch gebildet hat- Capitolino (Roma 1888).

ten. In der That enthält Originalhöhe 0-59m, Länge 2-24 "'■

ein anderes Stück des oben -h dies ist

erwähnten Frieses Darstellungen, die solchen Glauben erwecken konnten (vgl. Fig. 17)- 0l:i Jes 1

besser in Zusammenhang mit der folgenden Räthselschrift Colonnas erörtert, deren Abhangig -e

dieser Sculptur noch grösser ist. ^n

Zielt Colonnas Schilderung der eben besprochenen Hieroglyphen mit ihren Beziehungen ^

Cäsaren und römischen Lebensmaximen auf die historischen Interessen des Humanismu^so^sc^ien^

der weiter oben abgebildete Obelisk, wie er auf dem Elephanten steht (vgl. Fig. ri), vorn^

der Architekten wegen in die Hypnerotomachie aufgenommen zu sein. Mag Col°nn^hrU^ah^chein.

tiken Catanias oder durch Münzen zu diesem seltsamen Aufbau angeregt w^J^"?j'i466. Es sci hier

Hch fällt der erste Gedanke hierzu auch in die Zeit seines römischen Aufentha tes is 1 ' n auf

1 • at-t Herl VcitiCiUiiaciiciJ ^

nur an die phantastischen Pläne der römischen Architekten erinnert, a ungeheuren Pyra-

Erzstatuen und eine solche wieder auf ihn zu stellen, eine Idee, die e* ^ auch wjeder

midenbau Colonnas, der von einem Obelisken mit einer ehernen ^"J^^^ dass der Autor für

durchklingt.2 Auf Grund des obigen Holzschnittes möchte man sogar ve ^ ^ ^ Capitols als

ihn eine der mit Hieroglyphen bedeckten Steinnadeln der Region ig

Sachliche Redewendung gedacht ha,. Die Stelle

Stellung der Hypnerotomachie als an eine vor ihrem Erscheinen schon ge ra ^

des Valeriano befindet sich Hieroglyphica, p. 196 und 335". Basei ,5i3, p. "*T: »Scr.ps.t is e

■ Erasmi Roterodami Adagiorum chiliades ac centuriae fere «ondem, Fro nuper c mus hu,Us

rebus e, Chaeremon apud Graecos, tes.imonio Suidae, cujus ex üb« -cora, quam med.am, ut d,x, ddphr-

generis monimenta, in quibus etiam haec inera, pictura: pnmo iam nul.o fruimr term.no, sc. ,«

nus obtorto corpore circumplectitur. Circulus, u, »dic-bat mterp«« * aliud anima, celenus . . . veloutatem

innui, tempus; Lora, quoniam navim remorat, tarditatem, delphmus quodh ^ ^ Gebrauch des Sinnspruches »fe t.na

. • . . 1 r ii- o Mo,-mhins Sueton als Gewann»»» . ffi h handelt uber diese

exprimit«. Erasmus citirt Aulus Gelhus, Macrobius, suc Macrobius \ I, »• senr ^u

tarde« seitens Augustus; vgl. Aulus Gellius, Noctes Etudes A!dine, Dort auch der grosste Thcil der Aus-

Stelle des Erasmus Dorez, a. a. O., p. .4« ff. im ersten The.le

führungen des Erasmus abgedruckt. _ ischem Marmor befand sich der Obel.sk »de petra Pyropeu a

■ Hypnerotomachie, p. a VDK Auf der Pyram.d insculpti) lisso e, quate speculo , lustramente ter.o •

Thebaica, nelle facie de quäle erano Hieroglyph- aegyp^eg^g^^ ^ besten d;£ ^ Colonnas am Or.gmal.

Diese ausserordentlich anschauliche Schilderung agyp beschrieben.

Die Hieroglyphen der Pyramidenobelisken werden «cht 8*