6o

Karl Giehlow.

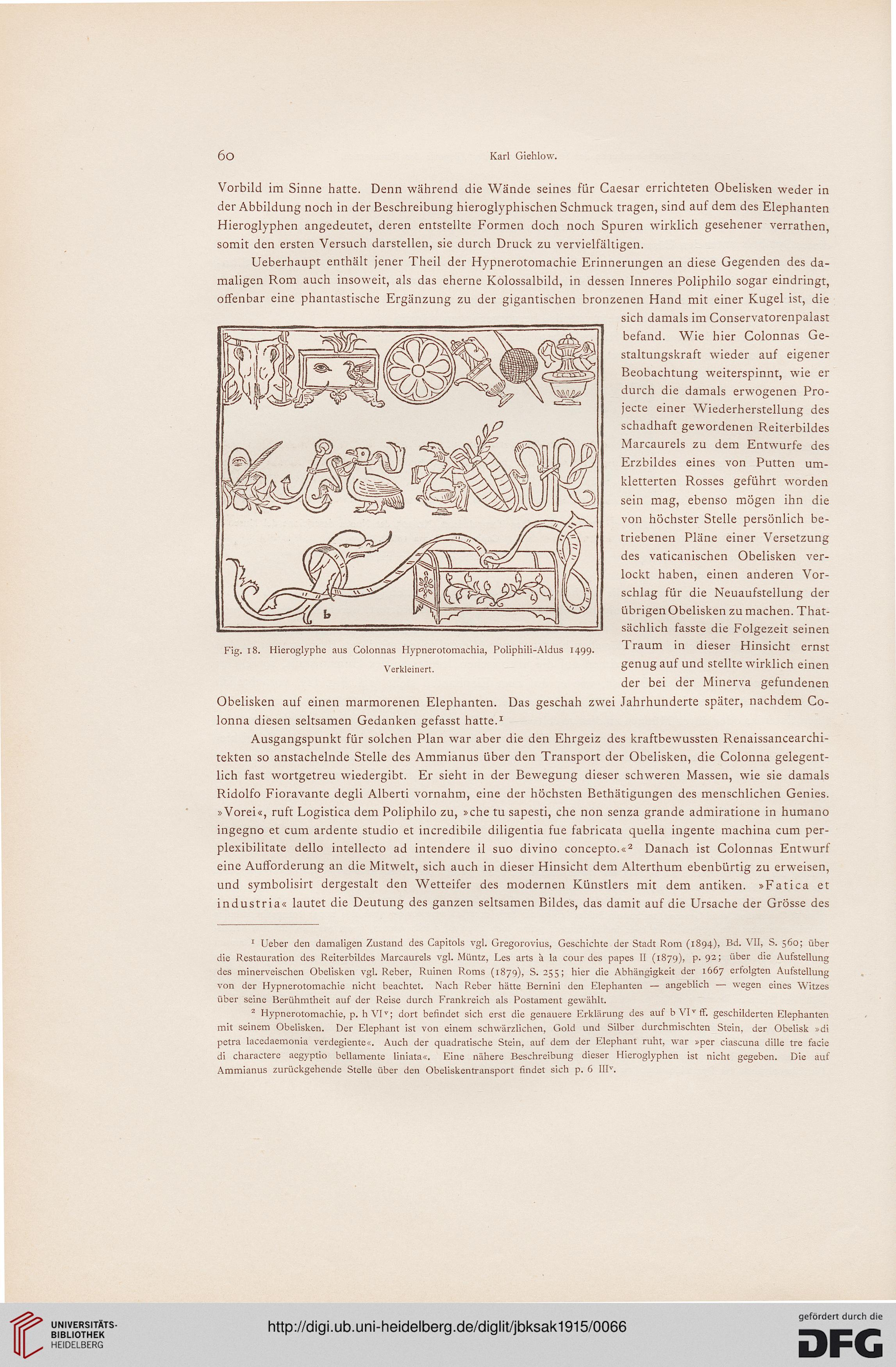

Vorbild im Sinne hatte. Denn während die Wände seines für Caesar errichteten Obelisken weder in

der Abbildung noch in der Beschreibung hieroglyphischen Schmuck tragen, sind auf dem des Elephanten

Hieroglyphen angedeutet, deren entstellte Formen doch noch Spuren wirklich gesehener verrathen,

somit den ersten Versuch darstellen, sie durch Druck zu vervielfältigen.

Ueberhaupt enthält jener Theil der Hypnerotomachie Erinnerungen an diese Gegenden des da-

maligen Rom auch insoweit, als das eherne Kolossalbild, in dessen Inneres Poliphilo sogar eindringt,

offenbar eine phantastische Ergänzung zu der gigantischen bronzenen Hand mit einer Kugel ist, die

sich damals im Conservatorenpalast

befand. Wie hier Colonnas Ge-

staltungskraft wieder auf eigener

Beobachtung weiterspinnt, wie er

durch die damals erwogenen Pro-

jecte einer Wiederherstellung des

schadhaft gewordenen Reiterbildes

Marcaurels zu dem Entwürfe des

Erzbildes eines von Putten um-

kletterten Rosses geführt worden

sein mag, ebenso mögen ihn die

von höchster Stelle persönlich be-

triebenen Pläne einer Versetzung

des vaticanischen Obelisken ver-

lockt haben, einen anderen Vor-

schlag für die Neuaufstellung der

übrigen Obelisken zu machen. That-

sächlich fasste die Folgezeit seinen

Traum in dieser Hinsicht ernst

genug auf und stellte wirklich einen

der bei der Minerva gefundenen

Obelisken auf einen marmorenen Elephanten. Das geschah zwei Jahrhunderte später, nachdem Co-

lonna diesen seltsamen Gedanken gefasst hatte.1

Ausgangspunkt für solchen Plan war aber die den Ehrgeiz des kraftbewussten Renaissancearchi-

tekten so anstachelnde Stelle des Ammianus über den Transport der Obelisken, die Colonna gelegent-

lich fast wortgetreu wiedergibt. Er sieht in der Bewegung dieser schweren Massen, wie sie damals

Ridolfo Fioravante degli Alberti vornahm, eine der höchsten Bethätigungen des menschlichen Genies.

»Vorei«, ruft Logistica dem Poliphilo zu, »che tu sapesti, che non senza grande admiratione in humano

ingegno et cum ardente studio et incredibile diligentia fue fabricata quella ingente machina cum per-

plexibilitate dello intellecto ad intendere il suo divino concepto.«2 Danach ist Colonnas Entwurf

eine Aufforderung an die Mitwelt, sich auch in dieser Hinsicht dem Alterthum ebenbürtig zu erweisen,

und symbolisirt dergestalt den Wetteifer des modernen Künstlers mit dem antiken. »Fatica et

industria« lautet die Deutung des ganzen seltsamen Bildes, das damit auf die Ursache der Grösse des

1 Ueber den damaligen Zustand des Capitols vgl. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom (1894), Bd. VII, S. 560; über

die Restauration des Reiterbildes Marcaurels vgl. Müntz, Les arts ä la cour des papes II (1879), p. 92; uber die Aufstellung

des minerveischen Obelisken vgl. Reber, Ruinen Roms (1879), S. 255; hier die Abhängigkeit der 1667 erfolgten Aufstellung

von der Hypnerotomachie nicht beachtet. Nach Reber hätte Bernini den Elephanten — angeblich — wegen eines Witzes

über seine Berühmtheit auf der Reise durch Frankreich als Postament gewählt.

2 Hypnerotomachie, p. h VIV; dort befindet sich erst die genauere Erklärung des auf bVIvff. geschilderten Elephanten

mit seinem Obelisken. Der Elephant ist von einem schwärzlichen, Gold und Silber durchmischten Stein, der Obelisk »di

petra lacedaemonia verdegiente«. Auch der quadratische Stein, auf dem der Elephant ruht, war »per ciascuna dille tre facie

di charactere aegyptio bellamente liniata«. Eine nähere Beschreibung dieser Hieroglyphen ist nicht gegeben. Die auf

Ammianus zurückgehende Stelle über den Obeliskentransport findet sich p. 6 BT*.

Fig. 18. Hieroglyphe aus Colonnas Hypnerotomachia, Poliphili-Aldus 1499.

Verkleinert.

Karl Giehlow.

Vorbild im Sinne hatte. Denn während die Wände seines für Caesar errichteten Obelisken weder in

der Abbildung noch in der Beschreibung hieroglyphischen Schmuck tragen, sind auf dem des Elephanten

Hieroglyphen angedeutet, deren entstellte Formen doch noch Spuren wirklich gesehener verrathen,

somit den ersten Versuch darstellen, sie durch Druck zu vervielfältigen.

Ueberhaupt enthält jener Theil der Hypnerotomachie Erinnerungen an diese Gegenden des da-

maligen Rom auch insoweit, als das eherne Kolossalbild, in dessen Inneres Poliphilo sogar eindringt,

offenbar eine phantastische Ergänzung zu der gigantischen bronzenen Hand mit einer Kugel ist, die

sich damals im Conservatorenpalast

befand. Wie hier Colonnas Ge-

staltungskraft wieder auf eigener

Beobachtung weiterspinnt, wie er

durch die damals erwogenen Pro-

jecte einer Wiederherstellung des

schadhaft gewordenen Reiterbildes

Marcaurels zu dem Entwürfe des

Erzbildes eines von Putten um-

kletterten Rosses geführt worden

sein mag, ebenso mögen ihn die

von höchster Stelle persönlich be-

triebenen Pläne einer Versetzung

des vaticanischen Obelisken ver-

lockt haben, einen anderen Vor-

schlag für die Neuaufstellung der

übrigen Obelisken zu machen. That-

sächlich fasste die Folgezeit seinen

Traum in dieser Hinsicht ernst

genug auf und stellte wirklich einen

der bei der Minerva gefundenen

Obelisken auf einen marmorenen Elephanten. Das geschah zwei Jahrhunderte später, nachdem Co-

lonna diesen seltsamen Gedanken gefasst hatte.1

Ausgangspunkt für solchen Plan war aber die den Ehrgeiz des kraftbewussten Renaissancearchi-

tekten so anstachelnde Stelle des Ammianus über den Transport der Obelisken, die Colonna gelegent-

lich fast wortgetreu wiedergibt. Er sieht in der Bewegung dieser schweren Massen, wie sie damals

Ridolfo Fioravante degli Alberti vornahm, eine der höchsten Bethätigungen des menschlichen Genies.

»Vorei«, ruft Logistica dem Poliphilo zu, »che tu sapesti, che non senza grande admiratione in humano

ingegno et cum ardente studio et incredibile diligentia fue fabricata quella ingente machina cum per-

plexibilitate dello intellecto ad intendere il suo divino concepto.«2 Danach ist Colonnas Entwurf

eine Aufforderung an die Mitwelt, sich auch in dieser Hinsicht dem Alterthum ebenbürtig zu erweisen,

und symbolisirt dergestalt den Wetteifer des modernen Künstlers mit dem antiken. »Fatica et

industria« lautet die Deutung des ganzen seltsamen Bildes, das damit auf die Ursache der Grösse des

1 Ueber den damaligen Zustand des Capitols vgl. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom (1894), Bd. VII, S. 560; über

die Restauration des Reiterbildes Marcaurels vgl. Müntz, Les arts ä la cour des papes II (1879), p. 92; uber die Aufstellung

des minerveischen Obelisken vgl. Reber, Ruinen Roms (1879), S. 255; hier die Abhängigkeit der 1667 erfolgten Aufstellung

von der Hypnerotomachie nicht beachtet. Nach Reber hätte Bernini den Elephanten — angeblich — wegen eines Witzes

über seine Berühmtheit auf der Reise durch Frankreich als Postament gewählt.

2 Hypnerotomachie, p. h VIV; dort befindet sich erst die genauere Erklärung des auf bVIvff. geschilderten Elephanten

mit seinem Obelisken. Der Elephant ist von einem schwärzlichen, Gold und Silber durchmischten Stein, der Obelisk »di

petra lacedaemonia verdegiente«. Auch der quadratische Stein, auf dem der Elephant ruht, war »per ciascuna dille tre facie

di charactere aegyptio bellamente liniata«. Eine nähere Beschreibung dieser Hieroglyphen ist nicht gegeben. Die auf

Ammianus zurückgehende Stelle über den Obeliskentransport findet sich p. 6 BT*.

Fig. 18. Hieroglyphe aus Colonnas Hypnerotomachia, Poliphili-Aldus 1499.

Verkleinert.