66

Karl Giehlow.

thümlicher Stein die darin aufbewahrten Körper ganz unversehrt erhalten hatte, gegenüber einem

anderen, in dem eine vollkommene Versteinerung des Inhaltes vorgegangen war. Beide gehörten zu

einer grossen Begräbnisstätte, deren Bedeutung am Eingang durch ein Käuzchen und eine Lampe als

Hieroglyphen für »vitae letifer nuntius« kenntlich gemacht war.1

Nirgends tritt in der Hypnerotomachie eine Ergänzung des Werkes durch eine unablässige Arbeit

des Verfassers so hervor wie bei der Schilderung dieser Grabmonumente mit ihren Inschriften. Auf

nicht weniger als 3o Seiten wird Colonna nicht müde, immer neue Epigramme zu entsinnen. Schon

die unverhältnismässige Länge dieses Abschnittes im Vergleich zu dem 234 Blätter zählenden Buch

beweist, dass dieser Theil im Laufe der Zeit so anwuchs. Eine im Kloster von Treviso aufbewahrte

Sammlung römischer Inschriften hatte zuerst wohl

den Geschmack für solche Studien geweckt, die

humanistische Ausbildung dieses Interesse ge-

steigert, bis der Einfluss Albertis ihm die eigen-

tümliche Entwicklung verlieh.

Vergleicht man diese Partie der Hypneroto-

machie mit dem oben besprochenen Capitel de

sepulchris, titulis, notis et sculpturis in dem Trac-

tat Albertis, so springt die Aehnlichkeit beider

Werke sofort in die Augen. Seinen Hinweis, bei

der Abfassung von Epitaphien einen gewissen

Humor — lepiditatis miraculum — zur Geltung

zu bringen, befolgte Colonna sogar, wenn er

scherzhafte Wortspiele wie »amens amans« an-

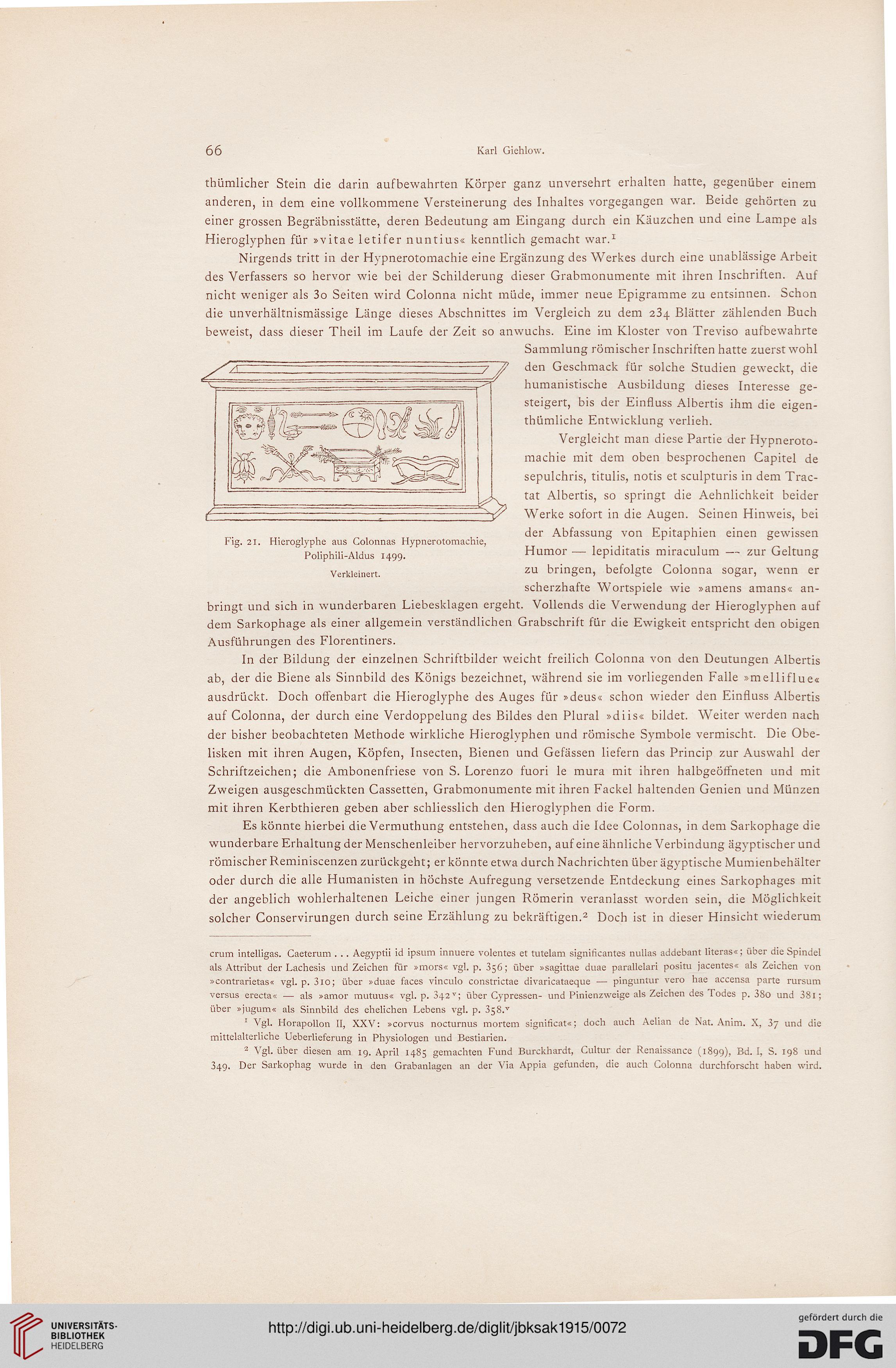

bringt und sich in wunderbaren Liebesklagen ergeht. Vollends die Verwendung der Hieroglyphen auf

dem Sarkophage als einer allgemein verständlichen Grabschrift für die Ewigkeit entspricht den obigen

Ausführungen des Florentiners.

In der Bildung der einzelnen Schriftbilder weicht freilich Colonna von den Deutungen Albertis

ab, der die Biene als Sinnbild des Königs bezeichnet, während sie im vorliegenden Falle »melliflue«

ausdrückt. Doch offenbart die Hieroglyphe des Auges für »deus« schon wieder den Einfluss Albertis

auf Colonna, der durch eine Verdoppelung des Bildes den Plural »diis« bildet. Weiter werden nach

der bisher beobachteten Methode wirkliche Hieroglyphen und römische Symbole vermischt. Die Obe-

lisken mit ihren Augen, Köpfen, Insecten, Bienen und Gefässen liefern das Princip zur Auswahl der

Schriftzeichen; die Ambonenfriese von S. Lorenzo fuori le mura mit ihren halbgeöffneten und mit

Zweigen ausgeschmückten Cassetten, Grabmonumente mit ihren Fackel haltenden Genien und Münzen

mit ihren Kerbthieren geben aber schliesslich den Hieroglyphen die Form.

Es könnte hierbei die Vermuthung entstehen, dass auch die Idee Colonnas, in dem Sarkophage die

wunderbare Erhaltung der Menschenleiber hervorzuheben, auf eine ähnliche Verbindung ägyptischer und

römischer Reminiscenzen zurückgeht; er könnte etwa durch Nachrichten über ägyptische Mumienbehälter

oder durch die alle Humanisten in höchste Aufregung versetzende Entdeckung eines Sarkophages mit

der angeblich wohlerhaltenen Leiche einer jungen Römerin veranlasst worden sein, die Möglichkeit

solcher Conservirungen durch seine Erzählung zu bekräftigen.2 Doch ist in dieser Hinsicht wiederum

Fig. 21. Hieroglyphe aus Colonnas Hypnerotomachie,

Poliphili-Aldus 1499.

Verkleinert.

crum intelligas. Caeterum . .. Aegyptii id ipsum innuere volentes et tutelam signihcantes nullas addebant Hieras«; über die Spindel

als Attribut der Lachesis und Zeichen für »mors« vgl. p. 356; über »sagittae duae parallelari positu jacentes« als Zeichen von

»contrarietas« vgl. p. 310; über »duae faces vinculo constrictae divaricataeque — pinguntur vero hae accensa parte rursum

versus erecta« — als »amor mutuus« vgl. p. 342 v; über Cypressen- und Pinienzweige als Zeichen des Todes p. 38o und 381;

über »jugum« als Sinnbild des ehelichen Lebens vgl. p. 358.v

1 Vgl. Horapollon II, XXV: »corvus nocturnus mortem signifkat«; doch auch Aelian de Nat. Anim. X, 3/ und die

mittelalterliche Ueberlieferung in Physiologen und Bestiarien.

2 Vgl über diesen am 19. April 1485 gemachten Fund Burckhardt, Cultur der Renaissance (1899), Bd. I, S. 198 und

349. Der Sarkophag wurde in den Grabanlagen an der Via Appia gefunden, die auch Colonna durchforscht haben wird.

Karl Giehlow.

thümlicher Stein die darin aufbewahrten Körper ganz unversehrt erhalten hatte, gegenüber einem

anderen, in dem eine vollkommene Versteinerung des Inhaltes vorgegangen war. Beide gehörten zu

einer grossen Begräbnisstätte, deren Bedeutung am Eingang durch ein Käuzchen und eine Lampe als

Hieroglyphen für »vitae letifer nuntius« kenntlich gemacht war.1

Nirgends tritt in der Hypnerotomachie eine Ergänzung des Werkes durch eine unablässige Arbeit

des Verfassers so hervor wie bei der Schilderung dieser Grabmonumente mit ihren Inschriften. Auf

nicht weniger als 3o Seiten wird Colonna nicht müde, immer neue Epigramme zu entsinnen. Schon

die unverhältnismässige Länge dieses Abschnittes im Vergleich zu dem 234 Blätter zählenden Buch

beweist, dass dieser Theil im Laufe der Zeit so anwuchs. Eine im Kloster von Treviso aufbewahrte

Sammlung römischer Inschriften hatte zuerst wohl

den Geschmack für solche Studien geweckt, die

humanistische Ausbildung dieses Interesse ge-

steigert, bis der Einfluss Albertis ihm die eigen-

tümliche Entwicklung verlieh.

Vergleicht man diese Partie der Hypneroto-

machie mit dem oben besprochenen Capitel de

sepulchris, titulis, notis et sculpturis in dem Trac-

tat Albertis, so springt die Aehnlichkeit beider

Werke sofort in die Augen. Seinen Hinweis, bei

der Abfassung von Epitaphien einen gewissen

Humor — lepiditatis miraculum — zur Geltung

zu bringen, befolgte Colonna sogar, wenn er

scherzhafte Wortspiele wie »amens amans« an-

bringt und sich in wunderbaren Liebesklagen ergeht. Vollends die Verwendung der Hieroglyphen auf

dem Sarkophage als einer allgemein verständlichen Grabschrift für die Ewigkeit entspricht den obigen

Ausführungen des Florentiners.

In der Bildung der einzelnen Schriftbilder weicht freilich Colonna von den Deutungen Albertis

ab, der die Biene als Sinnbild des Königs bezeichnet, während sie im vorliegenden Falle »melliflue«

ausdrückt. Doch offenbart die Hieroglyphe des Auges für »deus« schon wieder den Einfluss Albertis

auf Colonna, der durch eine Verdoppelung des Bildes den Plural »diis« bildet. Weiter werden nach

der bisher beobachteten Methode wirkliche Hieroglyphen und römische Symbole vermischt. Die Obe-

lisken mit ihren Augen, Köpfen, Insecten, Bienen und Gefässen liefern das Princip zur Auswahl der

Schriftzeichen; die Ambonenfriese von S. Lorenzo fuori le mura mit ihren halbgeöffneten und mit

Zweigen ausgeschmückten Cassetten, Grabmonumente mit ihren Fackel haltenden Genien und Münzen

mit ihren Kerbthieren geben aber schliesslich den Hieroglyphen die Form.

Es könnte hierbei die Vermuthung entstehen, dass auch die Idee Colonnas, in dem Sarkophage die

wunderbare Erhaltung der Menschenleiber hervorzuheben, auf eine ähnliche Verbindung ägyptischer und

römischer Reminiscenzen zurückgeht; er könnte etwa durch Nachrichten über ägyptische Mumienbehälter

oder durch die alle Humanisten in höchste Aufregung versetzende Entdeckung eines Sarkophages mit

der angeblich wohlerhaltenen Leiche einer jungen Römerin veranlasst worden sein, die Möglichkeit

solcher Conservirungen durch seine Erzählung zu bekräftigen.2 Doch ist in dieser Hinsicht wiederum

Fig. 21. Hieroglyphe aus Colonnas Hypnerotomachie,

Poliphili-Aldus 1499.

Verkleinert.

crum intelligas. Caeterum . .. Aegyptii id ipsum innuere volentes et tutelam signihcantes nullas addebant Hieras«; über die Spindel

als Attribut der Lachesis und Zeichen für »mors« vgl. p. 356; über »sagittae duae parallelari positu jacentes« als Zeichen von

»contrarietas« vgl. p. 310; über »duae faces vinculo constrictae divaricataeque — pinguntur vero hae accensa parte rursum

versus erecta« — als »amor mutuus« vgl. p. 342 v; über Cypressen- und Pinienzweige als Zeichen des Todes p. 38o und 381;

über »jugum« als Sinnbild des ehelichen Lebens vgl. p. 358.v

1 Vgl. Horapollon II, XXV: »corvus nocturnus mortem signifkat«; doch auch Aelian de Nat. Anim. X, 3/ und die

mittelalterliche Ueberlieferung in Physiologen und Bestiarien.

2 Vgl über diesen am 19. April 1485 gemachten Fund Burckhardt, Cultur der Renaissance (1899), Bd. I, S. 198 und

349. Der Sarkophag wurde in den Grabanlagen an der Via Appia gefunden, die auch Colonna durchforscht haben wird.