92

Karl Giehlow.

von den Alten gestiftet zu werden pflegten, auch von den Inschriften, die der Aegypterkönig Sesostris

zum Ruhme seines Siegeszuges auf Säulen oder Obelisken anbringen liess.1 Daraufhin scheint er in

Rom selbst diese Steinnadeln forschend betrachtet zu haben, wie aus den Worten zu schliessen ist:

»quemadmodum in urbe Roma inter diversas moles obeliscos videmus plures aliosque jacentes, alios

erectos«. Als Grund für ihre Errichtung gilt ihm der Wunsch der siegreichen Feldherren, dadurch

über alle übrigen Sterblichen erhoben zu werden; aber er erwähnt auch den Brauch der Iberer, soviel

Obelisken auf dem Grabe des Kriegers aufzustellen, als er Feinde getödtet hatte. Schwerlich ahnte

wohl Valturio die Wirkung seiner Notizen, dass sich daraufhin die bis auf den heutigen Tag be-

stehende Vorliebe einnistete, Kriegerdenkmäler mit einem Obelisken zu schmücken.

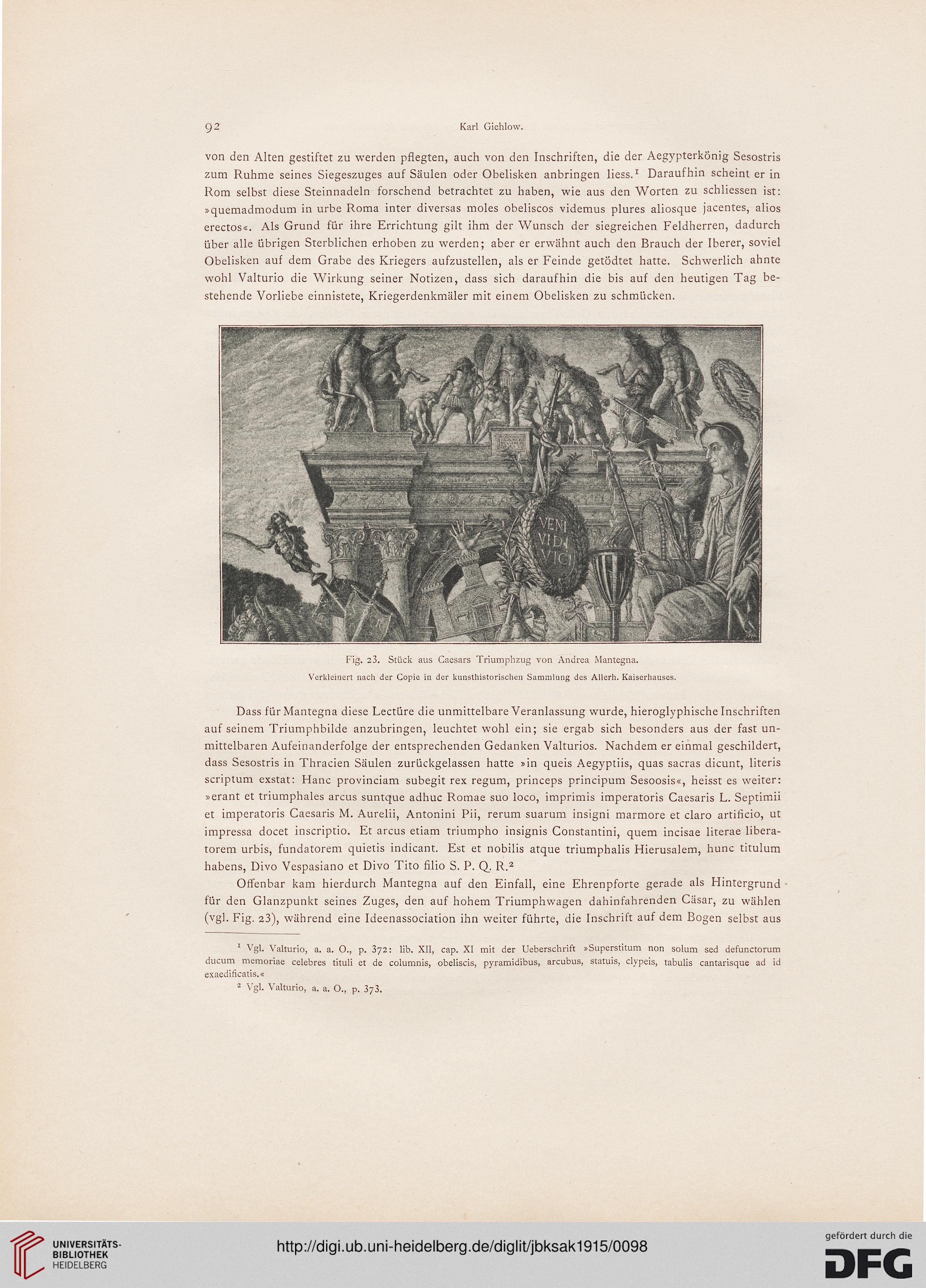

Fig. 23. Stück aus Caesars Triumphzug von Andrea Mantegna.

Verkleinert nach der Copie in der kunsthistorischen Sammlung des Allerh. Kaiserhauses.

Dass für Mantegna diese Leetüre die unmittelbare Veranlassung wurde, hieroglyphische Inschriften

auf seinem Triumphbilde anzubringen, leuchtet wohl ein; sie ergab sich besonders aus der fast un-

mittelbaren Aufeinanderfolge der entsprechenden Gedanken Valturios. Nachdem er einmal geschildert,

dass Sesostris in Thracien Säulen zurückgelassen hatte »in queis Aegyptiis, quas sacras dicunt, literis

scriptum exstat: Hanc provinciam subegit rex regum, prineeps prineipum Sesoosis«, heisst es weiter:

»erant et triumphales arcus suntque adhuc Romae suo loco, imprimis imperatoris Caesaris L. Septimii

et imperatoris Caesaris M. Aurelii, Antonini Pii, rerum suarum insigni marmore et claro artificio, ut

impressa docet inscriptio. Et arcus etiam triumpho insignis Constantini, quem incisae literae libera-

torem urbis, fundatorem quietis indicant. Est et nobilis atque triumphalis Hierusalem, hunc titulum

habens, Divo Vespasiano et Divo Tito filio S. P. Q, R.2

Offenbar kam hierdurch Mantegna auf den Einfall, eine Ehrenpforte gerade als Hintergrund

für den Glanzpunkt seines Zuges, den auf hohem Triumphwagen dahinfahrenden Cäsar, zu wählen

(vgl. Fig. 23), während eine Ideenassociation ihn weiter führte, die Inschrift auf dem Bogen selbst aus

1 Vgl. Valturio, a. a. O., p. 372: lih. XII, cap. XI mit der Ueberschrift »Superstitum non solum sed defunetorum

dueum memoriae celebres tituli et de columnis, obeliscis, pyramidibus, areubus, statuis, clypeis, tabulis cantarisque ad id

exaedificatis.«

2 Vgl. Valturio, a. a. O., p. 373.

Karl Giehlow.

von den Alten gestiftet zu werden pflegten, auch von den Inschriften, die der Aegypterkönig Sesostris

zum Ruhme seines Siegeszuges auf Säulen oder Obelisken anbringen liess.1 Daraufhin scheint er in

Rom selbst diese Steinnadeln forschend betrachtet zu haben, wie aus den Worten zu schliessen ist:

»quemadmodum in urbe Roma inter diversas moles obeliscos videmus plures aliosque jacentes, alios

erectos«. Als Grund für ihre Errichtung gilt ihm der Wunsch der siegreichen Feldherren, dadurch

über alle übrigen Sterblichen erhoben zu werden; aber er erwähnt auch den Brauch der Iberer, soviel

Obelisken auf dem Grabe des Kriegers aufzustellen, als er Feinde getödtet hatte. Schwerlich ahnte

wohl Valturio die Wirkung seiner Notizen, dass sich daraufhin die bis auf den heutigen Tag be-

stehende Vorliebe einnistete, Kriegerdenkmäler mit einem Obelisken zu schmücken.

Fig. 23. Stück aus Caesars Triumphzug von Andrea Mantegna.

Verkleinert nach der Copie in der kunsthistorischen Sammlung des Allerh. Kaiserhauses.

Dass für Mantegna diese Leetüre die unmittelbare Veranlassung wurde, hieroglyphische Inschriften

auf seinem Triumphbilde anzubringen, leuchtet wohl ein; sie ergab sich besonders aus der fast un-

mittelbaren Aufeinanderfolge der entsprechenden Gedanken Valturios. Nachdem er einmal geschildert,

dass Sesostris in Thracien Säulen zurückgelassen hatte »in queis Aegyptiis, quas sacras dicunt, literis

scriptum exstat: Hanc provinciam subegit rex regum, prineeps prineipum Sesoosis«, heisst es weiter:

»erant et triumphales arcus suntque adhuc Romae suo loco, imprimis imperatoris Caesaris L. Septimii

et imperatoris Caesaris M. Aurelii, Antonini Pii, rerum suarum insigni marmore et claro artificio, ut

impressa docet inscriptio. Et arcus etiam triumpho insignis Constantini, quem incisae literae libera-

torem urbis, fundatorem quietis indicant. Est et nobilis atque triumphalis Hierusalem, hunc titulum

habens, Divo Vespasiano et Divo Tito filio S. P. Q, R.2

Offenbar kam hierdurch Mantegna auf den Einfall, eine Ehrenpforte gerade als Hintergrund

für den Glanzpunkt seines Zuges, den auf hohem Triumphwagen dahinfahrenden Cäsar, zu wählen

(vgl. Fig. 23), während eine Ideenassociation ihn weiter führte, die Inschrift auf dem Bogen selbst aus

1 Vgl. Valturio, a. a. O., p. 372: lih. XII, cap. XI mit der Ueberschrift »Superstitum non solum sed defunetorum

dueum memoriae celebres tituli et de columnis, obeliscis, pyramidibus, areubus, statuis, clypeis, tabulis cantarisque ad id

exaedificatis.«

2 Vgl. Valturio, a. a. O., p. 373.