Die Hieroglyphenkunde des Humanismus in der Allegorie der Renaissance.

155

erhielten, in jenen Tagen entstanden. Die Zahl dieser einfach aus dem Griechischen übersetzten

Emblemata ist aber eine nicht gerade unbeträchtliche.

Bilden somit die einst auf Verlangen des Ambrogio Visconti zusammengestellten Emblemata einen

erheblichen Bestandtheil der Peutinger gewidmeten Sammlung, so ist es anderseits schwer möglich,

sie sämmtlich in der letzteren festzustellen und so ihre Gesammtzahl zu bestimmen. Denn Alciat hat seine

emblematischen Dichtungen immer wieder nach denselben Prinzipien verfasst und dabei dieselben

Quellen verwerthet, so dass von diesem Standpunkt aus sich schwerlich ein Unterschied zwischen den

vor oder nach 1521 gedichteten Epigrammen machen lässt, sofern sie nicht, wie die bereits gelegentlich

besprochenen, den frischen Eindruck einer literarischen Neuheit auf dem Gebiet der Hieroglyphenkunde

verrathen. Nur soweit darin Zeitereignisse sich wiederspiegeln, persönliche Erlebnisse anklingen oder das

Fühlen und Trachten einer bestimmten Lebensepoche durchdringt, ergiebt sich ein weiterer Anhalt für

die Datierung. Nach diesen Gesichtspunkten sind auch die Emblemata zeitlich einzuordnen, welche

hier noch heranzuziehen sind, um den Gedankengang näher darzulegen, wie Alciat von der Uebernahme

der vorgefundenen Hieroglyphen zur freien emblematischen Schöpfung zu gelangen pflegte.

In derselben Zeit, als der junge Andrea das Motto seines Lehrers Giasone in Hieroglyphen fasste,

beschäftigte ihn selbsverständlich die alle Humanisten nicht zur Ruhe kommen lassende Frage, ob wirk-

lich das Symbol der Titusmünze, der vom Delphin umschlungene Anker, den berühmten Wahlspruch

des Augustus »festina lente« darstelle. Wie bereits oben er-

örtert, hat Alciati hierbei gerade jene Ansicht aufgenommen,

welcher Colonna in der Hypnerotomachie dadurch entgegen-

kommen war, dass er den Anker und Delphin an anderer

Stelle getrennt als Hieroglyphen für »firma«, beziehungs-

weise »incolumitas« verwendet hat. Dieselbe Bedeutung legte

nun der Mailänder beiden Zeichen auch im verschlungenen

Zustande wieder bei und las daraus die Worte »princeps

subditorum incolumitatem procurans«; denn aus den er-

klärenden Versen erhellt, dass der Anker als Sinnbild der

Festigkeit dem Dichter zum Symbol des dieselbe Eigen-

schaft bedürfenden Fürsten wurde. Es entspricht ganz dem

kampfeslustigen, zum Widerspruch geneigten, selbstbewussten Wesen des jugendlichen Juristen, wenn

er bei den durch Aldus' Besuch veranlassten Discussionen mit dieser abweichenden Interpretation getrost

der herrschenden Meinung entgegentrat und einen Erasmus selbst mit seinen eigenen Waffen, den ge-

heimnissvollen Hieroglyphen des Chairemon-Colonna, zu bekämpfen sich unterstand.

Der Delphin blieb aber als gesichertes Schriftzeichen der Aegypter auch fernerhin ein beliebtes

Requisit der Emblematik Alciati's; nur erhält er die mannigfaltigsten Bedeutungen. Als Thier, das den

Arion vor der Habgier der Schiffsleute rettet, wird sein Bild mit diesem ein Emblema »in avaros vel,

quibus melior conditio ab extraneis offertur«. Zu dieser Auffassung wurde Andrea durch ein Epigramm

des Bianor si; eixiva 'Apiovcc tsö xi&apuSoÜ geführt, dem die Verse seiner Erklärung fast wortgetreu nach-

gedichtet sind. Offenbar schilderte er damit seine eigene Lage in Mailand, als er sich entschloss, den

besseren Bedingungen des Auslandes zu folgen und nach Avignon überzusiedeln. In dem Gefühl, vom

Vaterlande im Stich gelassen zu sein, verglich er sich auch mit dem Delphin, der, vom Meere auf den

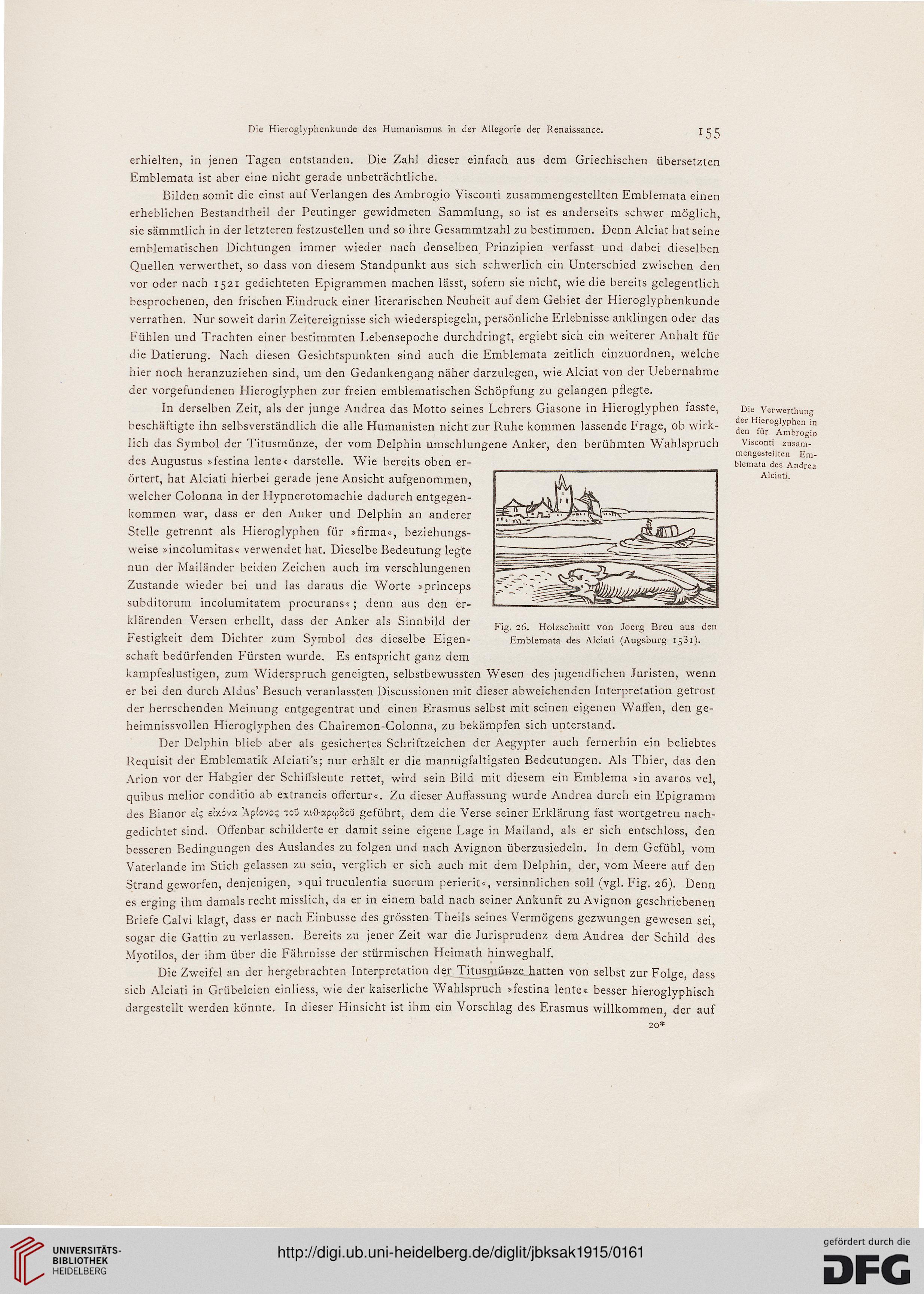

Strand geworfen, denjenigen, »qui truculentia suorum perierit«, versinnlichen soll (vgl. Fig. 26). Denn

es erging ihm damals recht misslich, da er in einem bald nach seiner Ankunft zu Avignon geschriebenen

Briefe Calvi klagt, dass er nach Einbusse des grössten Theils seines Vermögens gezwungen gewesen sei

sogar die Gattin zu verlassen. Bereits zu jener Zeit war die Jurisprudenz dem Andrea der Schild des

Myotilos, der ihm über die Fährnisse der stürmischen Heimath hinweghalf.

Die Zweifel an der hergebrachten Interpretation der Tjrtusrniiaze. hatten von selbst zur Folge, dass

sich Alciati in Grübeleien einliess, wie der kaiserliche Wahlspruch »festina lente« besser hieroglyphisch

dargestellt werden könnte. In dieser Hinsicht ist ihm ein Vorschlag des Erasmus willkommen, der auf

20*

Fig. 26. Holzschnitt von Joerg Breu aus den

Emblemata des Alciati (Augsburg 1531).

Die Vcrwcrthung

der Hieroglyphen in

den für Ambrogio

Visconti zusam-

mengestellten Em-

blemata des Andrea

Alciati.

155

erhielten, in jenen Tagen entstanden. Die Zahl dieser einfach aus dem Griechischen übersetzten

Emblemata ist aber eine nicht gerade unbeträchtliche.

Bilden somit die einst auf Verlangen des Ambrogio Visconti zusammengestellten Emblemata einen

erheblichen Bestandtheil der Peutinger gewidmeten Sammlung, so ist es anderseits schwer möglich,

sie sämmtlich in der letzteren festzustellen und so ihre Gesammtzahl zu bestimmen. Denn Alciat hat seine

emblematischen Dichtungen immer wieder nach denselben Prinzipien verfasst und dabei dieselben

Quellen verwerthet, so dass von diesem Standpunkt aus sich schwerlich ein Unterschied zwischen den

vor oder nach 1521 gedichteten Epigrammen machen lässt, sofern sie nicht, wie die bereits gelegentlich

besprochenen, den frischen Eindruck einer literarischen Neuheit auf dem Gebiet der Hieroglyphenkunde

verrathen. Nur soweit darin Zeitereignisse sich wiederspiegeln, persönliche Erlebnisse anklingen oder das

Fühlen und Trachten einer bestimmten Lebensepoche durchdringt, ergiebt sich ein weiterer Anhalt für

die Datierung. Nach diesen Gesichtspunkten sind auch die Emblemata zeitlich einzuordnen, welche

hier noch heranzuziehen sind, um den Gedankengang näher darzulegen, wie Alciat von der Uebernahme

der vorgefundenen Hieroglyphen zur freien emblematischen Schöpfung zu gelangen pflegte.

In derselben Zeit, als der junge Andrea das Motto seines Lehrers Giasone in Hieroglyphen fasste,

beschäftigte ihn selbsverständlich die alle Humanisten nicht zur Ruhe kommen lassende Frage, ob wirk-

lich das Symbol der Titusmünze, der vom Delphin umschlungene Anker, den berühmten Wahlspruch

des Augustus »festina lente« darstelle. Wie bereits oben er-

örtert, hat Alciati hierbei gerade jene Ansicht aufgenommen,

welcher Colonna in der Hypnerotomachie dadurch entgegen-

kommen war, dass er den Anker und Delphin an anderer

Stelle getrennt als Hieroglyphen für »firma«, beziehungs-

weise »incolumitas« verwendet hat. Dieselbe Bedeutung legte

nun der Mailänder beiden Zeichen auch im verschlungenen

Zustande wieder bei und las daraus die Worte »princeps

subditorum incolumitatem procurans«; denn aus den er-

klärenden Versen erhellt, dass der Anker als Sinnbild der

Festigkeit dem Dichter zum Symbol des dieselbe Eigen-

schaft bedürfenden Fürsten wurde. Es entspricht ganz dem

kampfeslustigen, zum Widerspruch geneigten, selbstbewussten Wesen des jugendlichen Juristen, wenn

er bei den durch Aldus' Besuch veranlassten Discussionen mit dieser abweichenden Interpretation getrost

der herrschenden Meinung entgegentrat und einen Erasmus selbst mit seinen eigenen Waffen, den ge-

heimnissvollen Hieroglyphen des Chairemon-Colonna, zu bekämpfen sich unterstand.

Der Delphin blieb aber als gesichertes Schriftzeichen der Aegypter auch fernerhin ein beliebtes

Requisit der Emblematik Alciati's; nur erhält er die mannigfaltigsten Bedeutungen. Als Thier, das den

Arion vor der Habgier der Schiffsleute rettet, wird sein Bild mit diesem ein Emblema »in avaros vel,

quibus melior conditio ab extraneis offertur«. Zu dieser Auffassung wurde Andrea durch ein Epigramm

des Bianor si; eixiva 'Apiovcc tsö xi&apuSoÜ geführt, dem die Verse seiner Erklärung fast wortgetreu nach-

gedichtet sind. Offenbar schilderte er damit seine eigene Lage in Mailand, als er sich entschloss, den

besseren Bedingungen des Auslandes zu folgen und nach Avignon überzusiedeln. In dem Gefühl, vom

Vaterlande im Stich gelassen zu sein, verglich er sich auch mit dem Delphin, der, vom Meere auf den

Strand geworfen, denjenigen, »qui truculentia suorum perierit«, versinnlichen soll (vgl. Fig. 26). Denn

es erging ihm damals recht misslich, da er in einem bald nach seiner Ankunft zu Avignon geschriebenen

Briefe Calvi klagt, dass er nach Einbusse des grössten Theils seines Vermögens gezwungen gewesen sei

sogar die Gattin zu verlassen. Bereits zu jener Zeit war die Jurisprudenz dem Andrea der Schild des

Myotilos, der ihm über die Fährnisse der stürmischen Heimath hinweghalf.

Die Zweifel an der hergebrachten Interpretation der Tjrtusrniiaze. hatten von selbst zur Folge, dass

sich Alciati in Grübeleien einliess, wie der kaiserliche Wahlspruch »festina lente« besser hieroglyphisch

dargestellt werden könnte. In dieser Hinsicht ist ihm ein Vorschlag des Erasmus willkommen, der auf

20*

Fig. 26. Holzschnitt von Joerg Breu aus den

Emblemata des Alciati (Augsburg 1531).

Die Vcrwcrthung

der Hieroglyphen in

den für Ambrogio

Visconti zusam-

mengestellten Em-

blemata des Andrea

Alciati.