2^g Betty Kurth.

von Frankreich begleiten. Die acht Miniaturen, die die charakteristischen Szenen des Gedichtes zu illu-

strieren bestimmt sind, — man betrachte z. B. den Besuch bei der Krämerin (Fig. 3) oder die reumütige

Abbitte des Königs (Fig. 4) — stammen aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Ihr stilistischer

Befund, der von dem der besprochenen Teppiche erheblich abweicht, deutet wie der bayrisch-öster-

reichische Dialekt der Handschrift1 auf eine Entstehung im östlichen Süddeutschland. Ein Zusammen-

hang mit den Illustrationen der Teppiche

ist nicht nachzuweisen.

Stil und Lokalisierung dieser festzu-

stellen, bietet bei weitem größere Schwierig-

keiten. Hier kann erst die systematische

Durchforschung und Aufarbeitung des ge-

samten Materials nicht allein an Denkmälern,

sondern auch an Quellen und Archivalien

endgültige Resultate bringen. Im Rahmen

vorliegender Arbeit kann ich mit gutem Ge-

wissen nichts anderes als einige Hinweise

auf den Weg unserer Nachforschung geben,

Hinweise, die wir aus den besprochenen

Werken selbst zu schöpfen vermögen. Doch

sei der hypothetische Charakter nachfolgen-

der Ausführungen geziemend betont.

Vor allem lehrt der Vergleich der bei-

den besprochenen Teppiche deren nahe sti-

listische Verwandtschaft untereinander. Nicht

als ob die Kartons von demselben Künstler

ausgeführt wären. Davon kann keine Rede

sein. Aber beide Werke scheinen demselben

Kunstkreis, derselben Stilgruppe anzugehö-

ren. Dafür spricht vor allem die ähnliche Be-

handlung des Bodens, der Pflanzen, Gräser

und Bäume, die Ähnlichkeit im Kopftypus

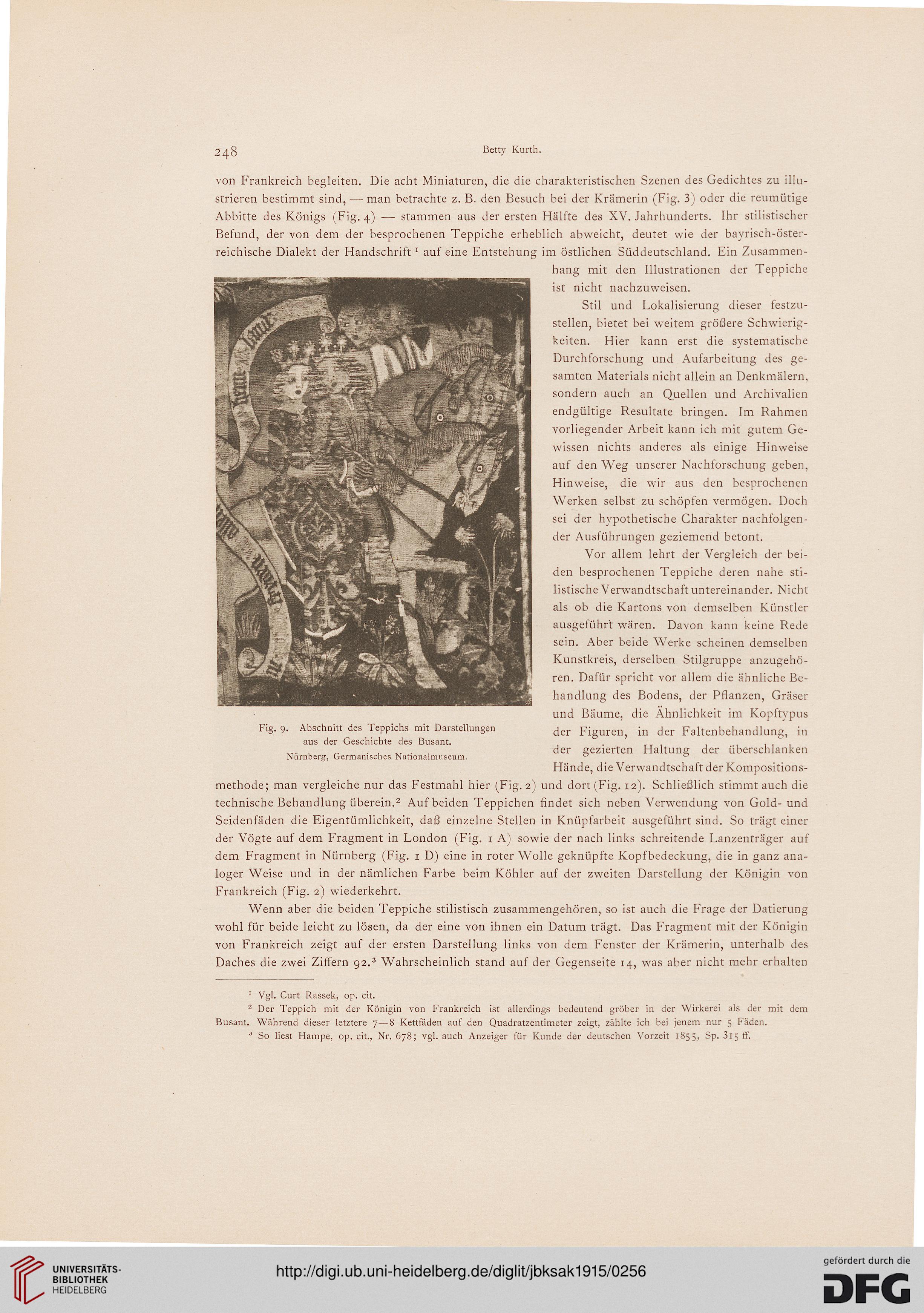

Fig. 9. Abschnitt des Teppichs mit Darstellungen der Figuren, in der Faltenbehandlung, in

aus der Geschichte des Busant.

. . . der gezierten Haltung der überschlanken

Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum. ° °

Hände, die Verwandtschaft der Kompositions-

methode; man vergleiche nur das Festmahl hier (Fig. 2) und dort (Fig. 12). Schließlich stimmt auch die

technische Behandlung überein.2 Auf beiden Teppichen findet sich neben Verwendung von Gold- und

Seidenfäden die Eigentümlichkeit, daß einzelne Stellen in Knüpfarbeit ausgeführt sind. So trägt einer

der Vögte auf dem Fragment in London (Fig. 1 A) sowie der nach links schreitende Lanzenträger auf

dem Fragment in Nürnberg (Fig. 1 D) eine in roter Wolle geknüpfte Kopfbedeckung, die in ganz ana-

loger Weise und in der nämlichen Farbe beim Köhler auf der zweiten Darstellung der Königin von

Frankreich (Fig. 2) wiederkehrt.

Wenn aber die beiden Teppiche stilistisch zusammengehören, so ist auch die Frage der Datierung

wohl für beide leicht zu lösen, da der eine von ihnen ein Datum trägt. Das Fragment mit der Königin

von Frankreich zeigt auf der ersten Darstellung links von dem Fenster der Krämerin, unterhalb des

Daches die zwei Ziffern 92.3 Wahrscheinlich stand auf der Gegenseite 14, was aber nicht mehr erhalten

1 Vgl. Curt Rassek, op. cit.

2 Der Teppich mit der Königin von Frankreich ist allerdings bedeutend gröber in der Wirkerei als der mit dem

Busant. Während dieser letztere 7—8 Kettfäden auf den Quadratzentimeter zeigt, zählte ich bei jenem nur 5 Fäden.

3 So liest Hampe, op. cit., Nr. 678; vgl. auch Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1855, Sp. 3lj ff.

von Frankreich begleiten. Die acht Miniaturen, die die charakteristischen Szenen des Gedichtes zu illu-

strieren bestimmt sind, — man betrachte z. B. den Besuch bei der Krämerin (Fig. 3) oder die reumütige

Abbitte des Königs (Fig. 4) — stammen aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Ihr stilistischer

Befund, der von dem der besprochenen Teppiche erheblich abweicht, deutet wie der bayrisch-öster-

reichische Dialekt der Handschrift1 auf eine Entstehung im östlichen Süddeutschland. Ein Zusammen-

hang mit den Illustrationen der Teppiche

ist nicht nachzuweisen.

Stil und Lokalisierung dieser festzu-

stellen, bietet bei weitem größere Schwierig-

keiten. Hier kann erst die systematische

Durchforschung und Aufarbeitung des ge-

samten Materials nicht allein an Denkmälern,

sondern auch an Quellen und Archivalien

endgültige Resultate bringen. Im Rahmen

vorliegender Arbeit kann ich mit gutem Ge-

wissen nichts anderes als einige Hinweise

auf den Weg unserer Nachforschung geben,

Hinweise, die wir aus den besprochenen

Werken selbst zu schöpfen vermögen. Doch

sei der hypothetische Charakter nachfolgen-

der Ausführungen geziemend betont.

Vor allem lehrt der Vergleich der bei-

den besprochenen Teppiche deren nahe sti-

listische Verwandtschaft untereinander. Nicht

als ob die Kartons von demselben Künstler

ausgeführt wären. Davon kann keine Rede

sein. Aber beide Werke scheinen demselben

Kunstkreis, derselben Stilgruppe anzugehö-

ren. Dafür spricht vor allem die ähnliche Be-

handlung des Bodens, der Pflanzen, Gräser

und Bäume, die Ähnlichkeit im Kopftypus

Fig. 9. Abschnitt des Teppichs mit Darstellungen der Figuren, in der Faltenbehandlung, in

aus der Geschichte des Busant.

. . . der gezierten Haltung der überschlanken

Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum. ° °

Hände, die Verwandtschaft der Kompositions-

methode; man vergleiche nur das Festmahl hier (Fig. 2) und dort (Fig. 12). Schließlich stimmt auch die

technische Behandlung überein.2 Auf beiden Teppichen findet sich neben Verwendung von Gold- und

Seidenfäden die Eigentümlichkeit, daß einzelne Stellen in Knüpfarbeit ausgeführt sind. So trägt einer

der Vögte auf dem Fragment in London (Fig. 1 A) sowie der nach links schreitende Lanzenträger auf

dem Fragment in Nürnberg (Fig. 1 D) eine in roter Wolle geknüpfte Kopfbedeckung, die in ganz ana-

loger Weise und in der nämlichen Farbe beim Köhler auf der zweiten Darstellung der Königin von

Frankreich (Fig. 2) wiederkehrt.

Wenn aber die beiden Teppiche stilistisch zusammengehören, so ist auch die Frage der Datierung

wohl für beide leicht zu lösen, da der eine von ihnen ein Datum trägt. Das Fragment mit der Königin

von Frankreich zeigt auf der ersten Darstellung links von dem Fenster der Krämerin, unterhalb des

Daches die zwei Ziffern 92.3 Wahrscheinlich stand auf der Gegenseite 14, was aber nicht mehr erhalten

1 Vgl. Curt Rassek, op. cit.

2 Der Teppich mit der Königin von Frankreich ist allerdings bedeutend gröber in der Wirkerei als der mit dem

Busant. Während dieser letztere 7—8 Kettfäden auf den Quadratzentimeter zeigt, zählte ich bei jenem nur 5 Fäden.

3 So liest Hampe, op. cit., Nr. 678; vgl. auch Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1855, Sp. 3lj ff.