Mittelhochdeutsche Dichtungen auf Wirkteppichen des XV. Jahrhunderts.

ist. Ich gestehe, daß mir bei Betrachtung des Originals Zweifel an der Richtigkeit der Lesung dieses

Datums aufgestiegen sind. Der Neuner hat durchaus nicht die für die Zeit charakteristische Form. Ich

halte es für durchaus möglich, daß die Ziffern 72 heißen. Man vergleiche die Datierung auf dem Tep-

pich mit der Anbetung des Kindes hinter dem Hochaltar von S. Sebald. Hier ist ohne Frage 1497 zu

lesen. Die von uns angezweifelte Ziffer ähnelt dem 7 weit mehr als dem g. Im übrigen deutet auch ein

kostümliches Detail, die spitze

Schleierhaube der Krämerin, deren

Form für das dritte Viertel des

XV. Jahrhunderts charakteristisch

ist, auf eine etwas frühere Ent-

stehung des Teppichs. Einige Jahre

später, sicher erst ganz am Ende

des XV. Jahrhunderts, ist der Tep-

pich mit der Illustration des Bu-

sant entstanden. Auf eine so späte

Entstehung weist unter den Trach-

ten, deren Formen ganz allgemein

für die zweite Hälfte des XV. Jahr-

hunderts charakteristisch sind, vor

allem die große weiße Haube, die

die Herzogin auf mehreren Darstel-

lungen trägt (Fig. 1 D), eine Mode,

die noch auf frühen Stichen Dürers

zu finden ist und sich bis in die

ersten Jahrzehnte des XVI. Jahrhun-

derts in Deutschland erhält.1

Bei der Suche nach dem Ent-

stehungszentrum unserer Teppiche

müssen wir vor allem die mund-

artlichen Formen der Inschriften als

Fingerzeig betrachten. Denn die

Wahrscheinlichkeit, daß der ent-

werfende Künstler die Sprüche in

der ihm geläufigen Mundart seiner Heimat verfaßte oder sie in diese übertrug, ist immerhin ziemlich

groß, wenn wir uns auch hüten müssen, auf diesem Argument endgültige Schlüsse aufzubauen. Eine

Untersuchung der charakteristischen Eigentümlichkeiten der Mundart auf dem Busantteppich weist

deutlich auf das Alemannische und speziell auf den Dialekt des Elsaß. Und zwar:

{ in gigc, brtf bit, fitt.

ie, nicht monophtongiert, in gebieten, lieber, erbieten etc.

ö als Verdumpfung für d in rtocf) (statt narfji, elsässisches Merkzeichen.2

ü in jü, büt etc.

Umlaut nicht durchgeführt, z. B. in funigirt.

fjet für Ijcrt.

Anlautendes f in funig, fern, feren etc.

Anlautendes b (statt t) in bocfjtcr. Am konsequentesten erscheint dieses b im Elsässischen.3

1 Sie findet sich noch auf Holbeins Porträt der Dorothea Kannengießer, Gattin des Bürgermeisters Jakob Meyer in

Basel, von 1516; vgl. Paul Ganz, Hans Holbein d. J.: Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben, Stuttgart 1912, S. l3.

2 Vgl. Karl Weinhold, Alemannische Grammatik, Berlin 1863, § 44, S. 44.

3 Karl Weinhold, op. cit., § 17g, S. 142.

XXXII.

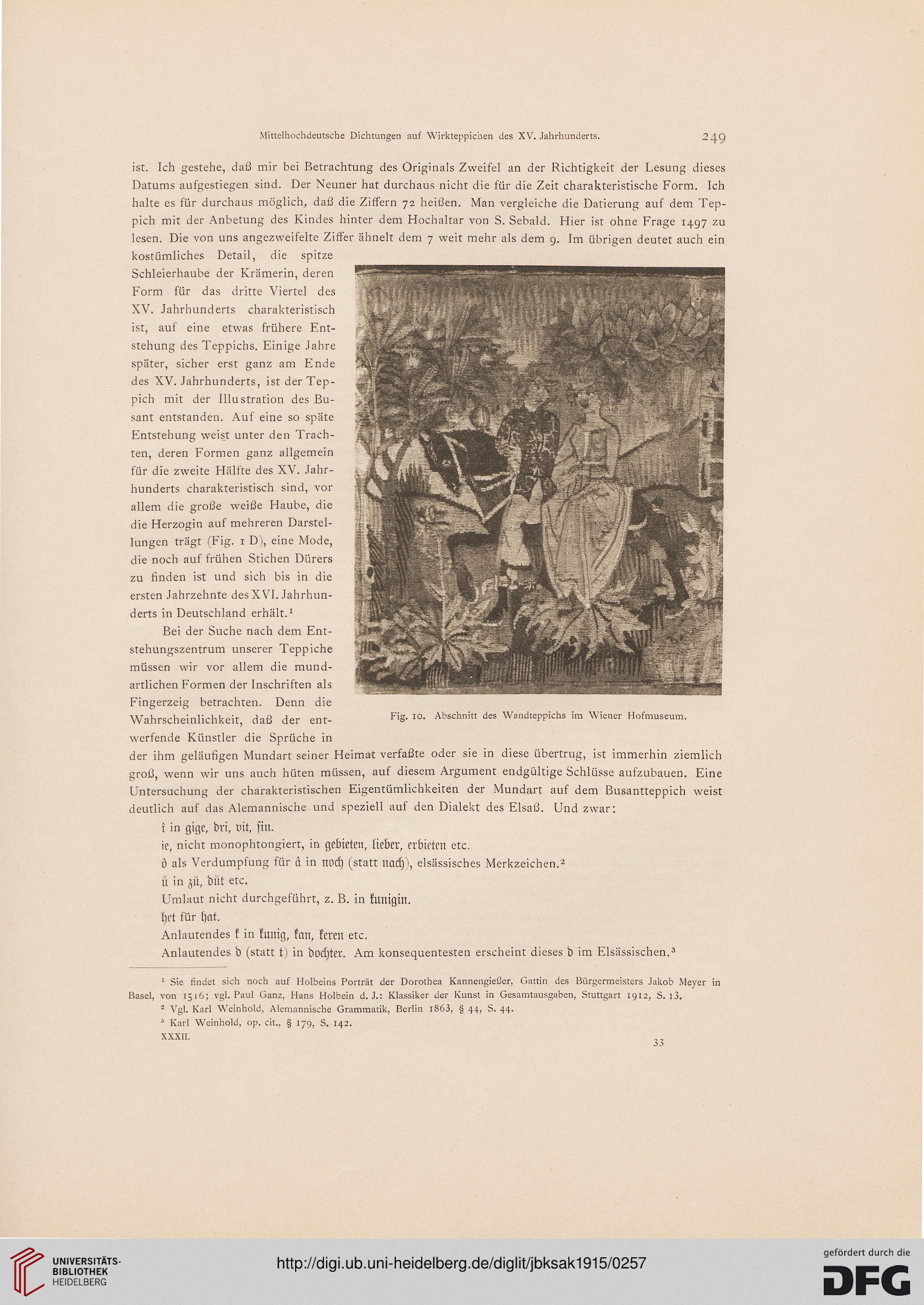

Fig. 10. Abschnitt des Wandteppichs im Wiener Hofmuseum.

ist. Ich gestehe, daß mir bei Betrachtung des Originals Zweifel an der Richtigkeit der Lesung dieses

Datums aufgestiegen sind. Der Neuner hat durchaus nicht die für die Zeit charakteristische Form. Ich

halte es für durchaus möglich, daß die Ziffern 72 heißen. Man vergleiche die Datierung auf dem Tep-

pich mit der Anbetung des Kindes hinter dem Hochaltar von S. Sebald. Hier ist ohne Frage 1497 zu

lesen. Die von uns angezweifelte Ziffer ähnelt dem 7 weit mehr als dem g. Im übrigen deutet auch ein

kostümliches Detail, die spitze

Schleierhaube der Krämerin, deren

Form für das dritte Viertel des

XV. Jahrhunderts charakteristisch

ist, auf eine etwas frühere Ent-

stehung des Teppichs. Einige Jahre

später, sicher erst ganz am Ende

des XV. Jahrhunderts, ist der Tep-

pich mit der Illustration des Bu-

sant entstanden. Auf eine so späte

Entstehung weist unter den Trach-

ten, deren Formen ganz allgemein

für die zweite Hälfte des XV. Jahr-

hunderts charakteristisch sind, vor

allem die große weiße Haube, die

die Herzogin auf mehreren Darstel-

lungen trägt (Fig. 1 D), eine Mode,

die noch auf frühen Stichen Dürers

zu finden ist und sich bis in die

ersten Jahrzehnte des XVI. Jahrhun-

derts in Deutschland erhält.1

Bei der Suche nach dem Ent-

stehungszentrum unserer Teppiche

müssen wir vor allem die mund-

artlichen Formen der Inschriften als

Fingerzeig betrachten. Denn die

Wahrscheinlichkeit, daß der ent-

werfende Künstler die Sprüche in

der ihm geläufigen Mundart seiner Heimat verfaßte oder sie in diese übertrug, ist immerhin ziemlich

groß, wenn wir uns auch hüten müssen, auf diesem Argument endgültige Schlüsse aufzubauen. Eine

Untersuchung der charakteristischen Eigentümlichkeiten der Mundart auf dem Busantteppich weist

deutlich auf das Alemannische und speziell auf den Dialekt des Elsaß. Und zwar:

{ in gigc, brtf bit, fitt.

ie, nicht monophtongiert, in gebieten, lieber, erbieten etc.

ö als Verdumpfung für d in rtocf) (statt narfji, elsässisches Merkzeichen.2

ü in jü, büt etc.

Umlaut nicht durchgeführt, z. B. in funigirt.

fjet für Ijcrt.

Anlautendes f in funig, fern, feren etc.

Anlautendes b (statt t) in bocfjtcr. Am konsequentesten erscheint dieses b im Elsässischen.3

1 Sie findet sich noch auf Holbeins Porträt der Dorothea Kannengießer, Gattin des Bürgermeisters Jakob Meyer in

Basel, von 1516; vgl. Paul Ganz, Hans Holbein d. J.: Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben, Stuttgart 1912, S. l3.

2 Vgl. Karl Weinhold, Alemannische Grammatik, Berlin 1863, § 44, S. 44.

3 Karl Weinhold, op. cit., § 17g, S. 142.

XXXII.

Fig. 10. Abschnitt des Wandteppichs im Wiener Hofmuseum.