250

Betty Kurth.

g statt 10 in ugcr (statt utuer) in froitge. Der Tausch von g und tu ist nach Weinhold 1 durch elsäs-

sische Zeugnisse stark belegt.

Erste Person ind. Präs. auf fit, z. B. id) btten.

Verwandlung von stammhaftem m in tt in futtert (statt funtctt).2

Diese Beispiele dürften genügen, um die Sprache der Inschriften auf den alemannischen Kultur-

kreis, möglicherweise auf das Elsaß zu lokalisieren. Fügen wir noch hinzu, daß auch die Originale der

beiden vorbildlichen Dichtungen, wie wir bereits aus-

führten, in alemannischer Sprache verfaßt waren,

so haben wir hiemit einen Hinweis auf das Ent-

stehungszentrum unserer Teppiche gefunden, der iso-

liert unzureichend erscheint, der jedoch in Verbindung

mit anderen historischen und stilistischen Argumenten

ein nicht zu unterschätzender Bestimmungsfaktor zu

werden verspricht.3

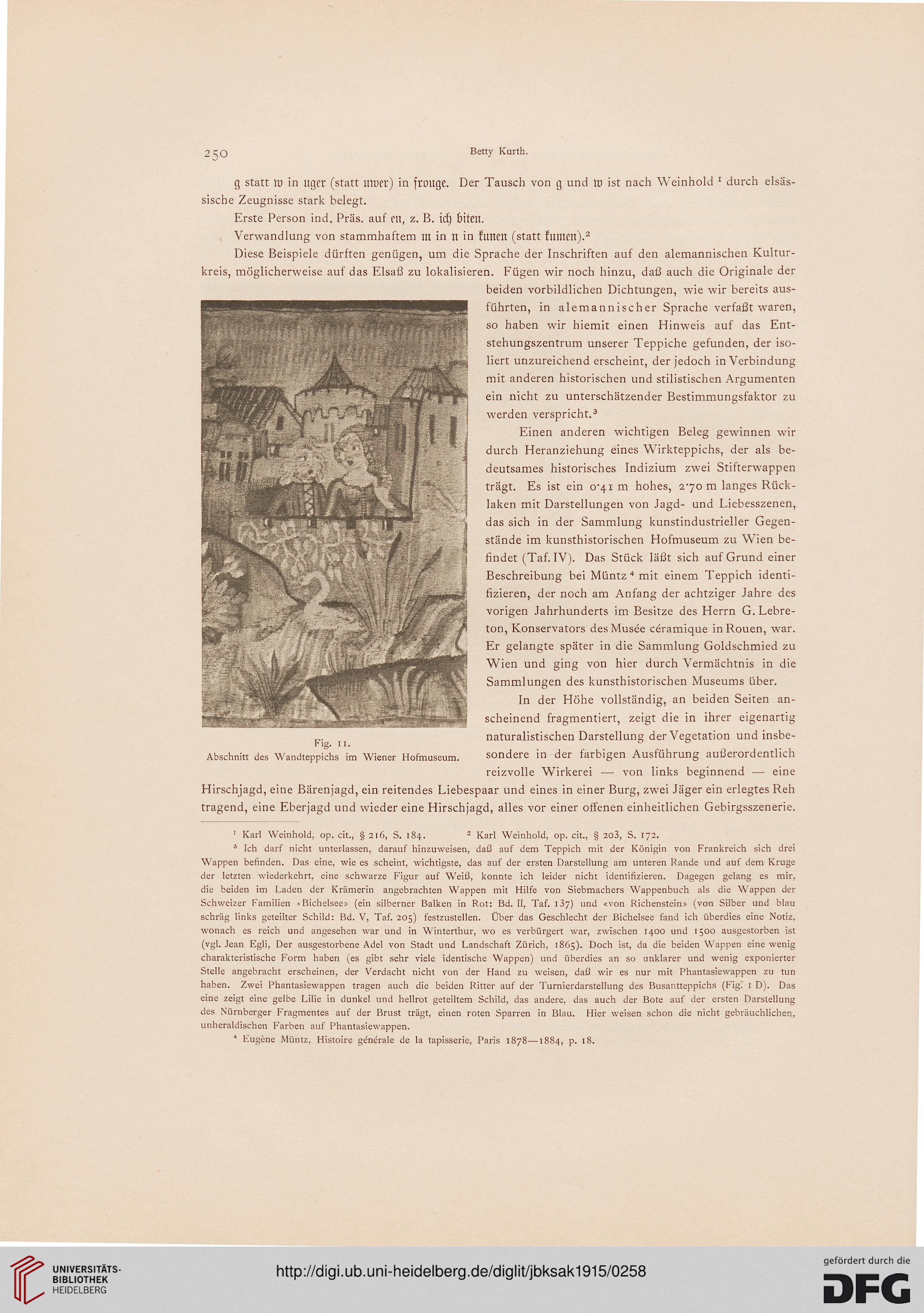

Einen anderen wichtigen Beleg gewinnen wir

durch Heranziehung eines Wirkteppichs, der als be-

deutsames historisches Indizium zwei Stifterwappen

trägt. Es ist ein 0-41 m hohes, 270 m langes Rück-

laken mit Darstellungen von Jagd- und Liebesszenen,

das sich in der Sammlung kunstindustrieller Gegen-

stände im kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien be-

findet (Taf. IV). Das Stück läßt sich auf Grund einer

Beschreibung bei Müntz 4 mit einem Teppich identi-

fizieren, der noch am Anfang der achtziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts im Besitze des Herrn G. Lebre-

ton, Konservators desMusee ceramique inRouen, war.

Er gelangte später in die Sammlung Goldschmied zu

Wien und ging von hier durch Vermächtnis in die

Sammlungen des kunsthistorischen Museums über.

In der Höhe vollständig, an beiden Seiten an-

scheinend fragmentiert, zeigt die in ihrer eigenartig

naturalistischen Darstellung der Vegetation und insbe-

sondere in der farbigen Ausführung außerordentlich

reizvolle Wirkerei — von links beginnend — eine

Hirschjagd, eine Bärenjagd, ein reitendes Liebespaar und eines in einer Burg, zwei Jäger ein erlegtes Reh

tragend, eine Eberjagd und wieder eine Hirschjagd, alles vor einer offenen einheitlichen Gebirgsszenerie.

1 Karl Weinhold, op. cit., § 216, S. 184. • Karl Weinhold, op. cit., § 203, S. 172.

3 Ich darf nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß auf dem Teppich mit der Königin von Frankreich sich drei

Wappen befinden. Das eine, wie es scheint, wichtigste, das auf der ersten Darstellung am unteren Rande und auf dem Kruge

der letzten wiederkehrt, eine schwarze Figur auf Weiß, konnte ich leider nicht identifizieren. Dagegen gelang es mir,

die beiden im Laden der Krämerin angebrachten Wappen mit Hilfe von Siebmachers Wappenbuch als die Wappen der

Schweizer Familien «Bichelsee» (ein silberner Balken in Rot: Bd. II, Taf. 137) und «von Richenstein» (von Silber und blau

schräg links geteilter Schild: Bd. V, Taf. 205) festzustellen. Ober das Geschlecht der Bichelsee fand ich überdies eine Notiz,

wonach es reich und angesehen war und in Winterthur, wo es verbürgert war, zwischen 1400 und 1500 ausgestorben ist

(vgl. Jean Egli, Der ausgestorbene Adel von Stadt und Landschaft Zürich, 1865). Doch ist, da die beiden Wappen eine wenig

charakteristische Form haben (es gibt sehr viele identische Wappen) und überdies an so unklarer und wenig exponierter

Stelle angebracht erscheinen, der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, daß wir es nur mit Phantasiewappen zu tun

haben. Zwei Phantasiewappen tragen auch die beiden Ritter auf der Turnierdarstellung des Busantteppichs (Fig. 1 D). Das

eine zeigt eine gelbe Lilie in dunkel und hellrot geteiltem Schild, das andere, das auch der Bote auf der ersten Darstellung

des Nürnberger Fragmentes auf der Brust trägt, einen roten Sparren in Blau. Hier weisen schon die nicht gebräuchlichen,

unheraldischen Farben auf Phantasiewappen.

4 Eugene Müntz, Histoire generale de la tapisserie, Paris 1878—1884, p. 18.

Abschnitt des Wandteppichs im Wiener Hofmuseum.

Betty Kurth.

g statt 10 in ugcr (statt utuer) in froitge. Der Tausch von g und tu ist nach Weinhold 1 durch elsäs-

sische Zeugnisse stark belegt.

Erste Person ind. Präs. auf fit, z. B. id) btten.

Verwandlung von stammhaftem m in tt in futtert (statt funtctt).2

Diese Beispiele dürften genügen, um die Sprache der Inschriften auf den alemannischen Kultur-

kreis, möglicherweise auf das Elsaß zu lokalisieren. Fügen wir noch hinzu, daß auch die Originale der

beiden vorbildlichen Dichtungen, wie wir bereits aus-

führten, in alemannischer Sprache verfaßt waren,

so haben wir hiemit einen Hinweis auf das Ent-

stehungszentrum unserer Teppiche gefunden, der iso-

liert unzureichend erscheint, der jedoch in Verbindung

mit anderen historischen und stilistischen Argumenten

ein nicht zu unterschätzender Bestimmungsfaktor zu

werden verspricht.3

Einen anderen wichtigen Beleg gewinnen wir

durch Heranziehung eines Wirkteppichs, der als be-

deutsames historisches Indizium zwei Stifterwappen

trägt. Es ist ein 0-41 m hohes, 270 m langes Rück-

laken mit Darstellungen von Jagd- und Liebesszenen,

das sich in der Sammlung kunstindustrieller Gegen-

stände im kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien be-

findet (Taf. IV). Das Stück läßt sich auf Grund einer

Beschreibung bei Müntz 4 mit einem Teppich identi-

fizieren, der noch am Anfang der achtziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts im Besitze des Herrn G. Lebre-

ton, Konservators desMusee ceramique inRouen, war.

Er gelangte später in die Sammlung Goldschmied zu

Wien und ging von hier durch Vermächtnis in die

Sammlungen des kunsthistorischen Museums über.

In der Höhe vollständig, an beiden Seiten an-

scheinend fragmentiert, zeigt die in ihrer eigenartig

naturalistischen Darstellung der Vegetation und insbe-

sondere in der farbigen Ausführung außerordentlich

reizvolle Wirkerei — von links beginnend — eine

Hirschjagd, eine Bärenjagd, ein reitendes Liebespaar und eines in einer Burg, zwei Jäger ein erlegtes Reh

tragend, eine Eberjagd und wieder eine Hirschjagd, alles vor einer offenen einheitlichen Gebirgsszenerie.

1 Karl Weinhold, op. cit., § 216, S. 184. • Karl Weinhold, op. cit., § 203, S. 172.

3 Ich darf nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß auf dem Teppich mit der Königin von Frankreich sich drei

Wappen befinden. Das eine, wie es scheint, wichtigste, das auf der ersten Darstellung am unteren Rande und auf dem Kruge

der letzten wiederkehrt, eine schwarze Figur auf Weiß, konnte ich leider nicht identifizieren. Dagegen gelang es mir,

die beiden im Laden der Krämerin angebrachten Wappen mit Hilfe von Siebmachers Wappenbuch als die Wappen der

Schweizer Familien «Bichelsee» (ein silberner Balken in Rot: Bd. II, Taf. 137) und «von Richenstein» (von Silber und blau

schräg links geteilter Schild: Bd. V, Taf. 205) festzustellen. Ober das Geschlecht der Bichelsee fand ich überdies eine Notiz,

wonach es reich und angesehen war und in Winterthur, wo es verbürgert war, zwischen 1400 und 1500 ausgestorben ist

(vgl. Jean Egli, Der ausgestorbene Adel von Stadt und Landschaft Zürich, 1865). Doch ist, da die beiden Wappen eine wenig

charakteristische Form haben (es gibt sehr viele identische Wappen) und überdies an so unklarer und wenig exponierter

Stelle angebracht erscheinen, der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, daß wir es nur mit Phantasiewappen zu tun

haben. Zwei Phantasiewappen tragen auch die beiden Ritter auf der Turnierdarstellung des Busantteppichs (Fig. 1 D). Das

eine zeigt eine gelbe Lilie in dunkel und hellrot geteiltem Schild, das andere, das auch der Bote auf der ersten Darstellung

des Nürnberger Fragmentes auf der Brust trägt, einen roten Sparren in Blau. Hier weisen schon die nicht gebräuchlichen,

unheraldischen Farben auf Phantasiewappen.

4 Eugene Müntz, Histoire generale de la tapisserie, Paris 1878—1884, p. 18.

Abschnitt des Wandteppichs im Wiener Hofmuseum.