Mittelhochdeutsche Dichtungen auf Wirkteppichen des XV. Jahrhunderts.

Der Vergleich dieses Teppichs mit den besprochenen Werken läßt an der stilistischen Zusammen-

gehörigkeit der drei Stücke kaum einen Zweifel. Man betrachte vor allem die Darstellung der land-

schaftlichen Vedute hier und dort (Fig. 5 u. 6). Es zeigt sich dieselbe Vorliebe für naturalistisch indi-

vidualisierte vielgestaltige Blattformen, für Blätter, die auseinanderstrebend bald zackig, bald am Ende

ornamental sich windend in Büscheln zusammenstehen, aus denen langstielige, unverhältnismäßig große

Blumen hervorwachsen, und für strahlenförmig gebildete breite Gräser, die auf allen drei Teppichen den

Grund beleben. Auch finden sich ganz

analog charakterisierte Bäume mit über-

trieben großen Früchten; ein Eichen-

baum z. B. mit großen Eicheln kehrt

auf allen drei Teppichen wieder. Und

die spitz zulaufende Form der Hügel

im Hintergrund, die für den Wiener

Teppich charakteristisch ist (Fig. 8),

zeigt sich ähnlich auf der ersten Szene

des Busantteppichs (Fig. 7) sowie auf der

letzten Darstellung des Teppichs mit

der Königin von Frankreich (Fig. 2).

Schließlich sei noch auf die Verwandt-

schaft hingewiesen, die das gemeinsam

auf einem Pferde reitende Liebespaar

des Wiener Teppichs (Fig. 10) mit der

ähnlichen Darstellung auf dem mit dem

Busant (Fig. 9) aufweist. Man beachte

die Charakterisierung des Pferdes, die

Haltung und Bewegung der Figuren,

die durch das Zurückwenden des Rei-

ters unmittelbar in Beziehung zueinan-

der gesetzt erscheinen, die Identität der

Gewandbehandlung und Kostüme, die

fast bis zur Congruenz der Hauptkontur

reicht, und endlich die großen Blumen,

die unmittelbar vor dem Pferde empor-

schießen und den Raum unterhalb des

Pferdekopfes auszufüllen bestimmt sind.

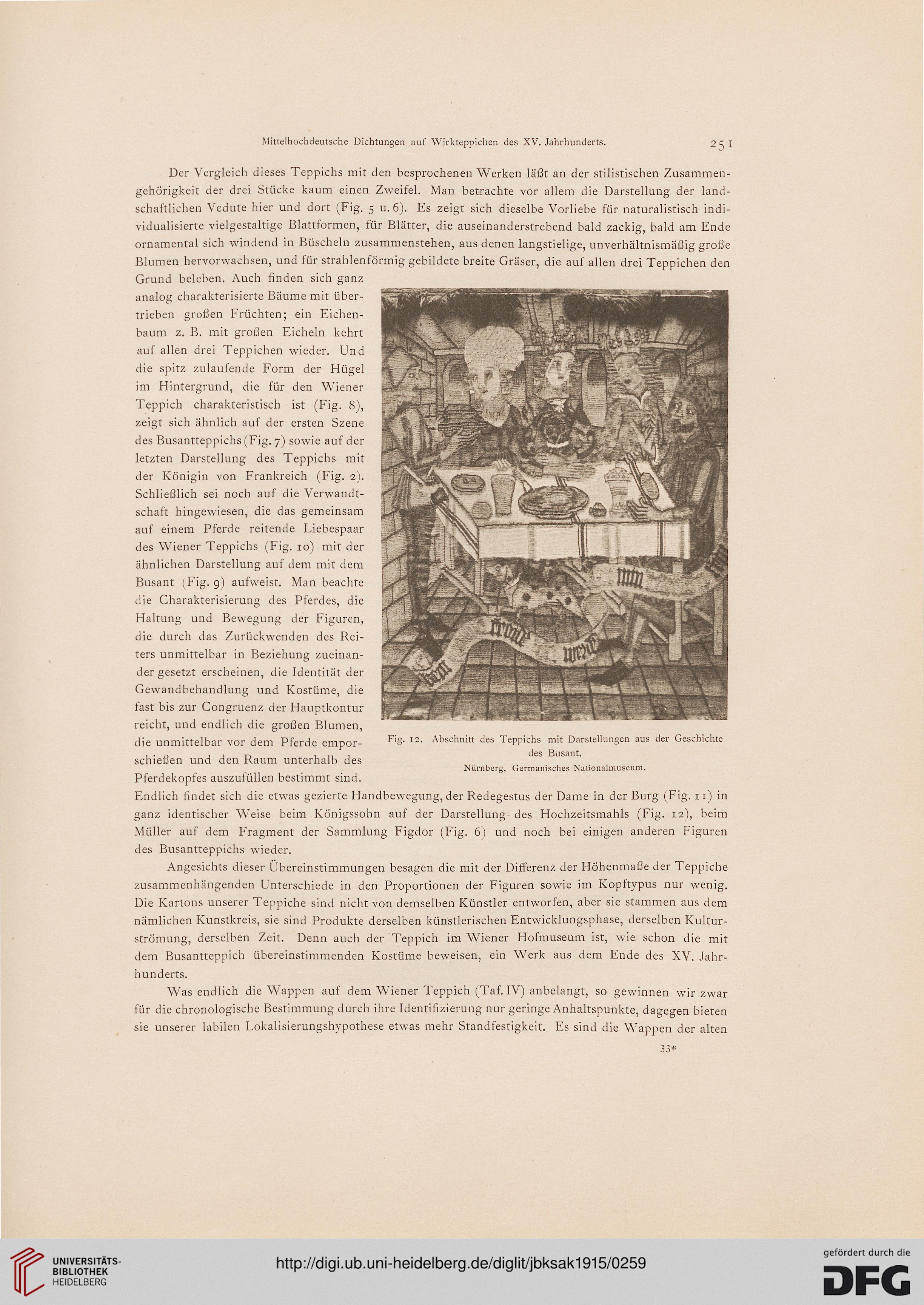

Endlich findet sich die etwas gezierte Handbewegung, der Redegestus der Dame in der Burg (Fig. 11) in

ganz identischer Weise beim Königssohn auf der Darstellung- des Hochzeitsmahls (Fig. 12), beim

Müller auf dem Fragment der Sammlung Figdor (Fig. 6) und noch bei einigen anderen Figuren

des Busantteppichs wieder.

Angesichts dieser Übereinstimmungen besagen die mit der Differenz der Höhenmaße der Teppiche

zusammenhängenden Unterschiede in den Proportionen der Figuren sowie im Kopftypus nur wenig.

Die Kartons unserer Teppiche sind nicht von demselben Künstler entworfen, aber sie stammen aus dem

nämlichen Kunstkreis, sie sind Produkte derselben künstlerischen Entwicklungsphase, derselben Kultur-

strömung, derselben Zeit. Denn auch der Teppich im Wiener Hofmuseum ist, wie schon die mit

dem Busantteppich übereinstimmenden Kostüme beweisen, ein Werk aus dem Ende des XV. Jahr-

hunderts.

Was endlich die Wappen auf dem Wiener Teppich (Taf. IV) anbelangt, so gewinnen wir zwar

für die chronologische Bestimmung durch ihre Identifizierung nur geringe Anhaltspunkte, dagegen bieten

sie unserer labilen Lokalisierungshypothese etwas mehr Standfestigkeit. Es sind die Wappen der alten

33*

Fig. 12. Abschnitt des Teppichs mit Darstellungen aus der Geschichte

des Busant.

Nürnberg, Germanisches Nutionalmuseum.

Der Vergleich dieses Teppichs mit den besprochenen Werken läßt an der stilistischen Zusammen-

gehörigkeit der drei Stücke kaum einen Zweifel. Man betrachte vor allem die Darstellung der land-

schaftlichen Vedute hier und dort (Fig. 5 u. 6). Es zeigt sich dieselbe Vorliebe für naturalistisch indi-

vidualisierte vielgestaltige Blattformen, für Blätter, die auseinanderstrebend bald zackig, bald am Ende

ornamental sich windend in Büscheln zusammenstehen, aus denen langstielige, unverhältnismäßig große

Blumen hervorwachsen, und für strahlenförmig gebildete breite Gräser, die auf allen drei Teppichen den

Grund beleben. Auch finden sich ganz

analog charakterisierte Bäume mit über-

trieben großen Früchten; ein Eichen-

baum z. B. mit großen Eicheln kehrt

auf allen drei Teppichen wieder. Und

die spitz zulaufende Form der Hügel

im Hintergrund, die für den Wiener

Teppich charakteristisch ist (Fig. 8),

zeigt sich ähnlich auf der ersten Szene

des Busantteppichs (Fig. 7) sowie auf der

letzten Darstellung des Teppichs mit

der Königin von Frankreich (Fig. 2).

Schließlich sei noch auf die Verwandt-

schaft hingewiesen, die das gemeinsam

auf einem Pferde reitende Liebespaar

des Wiener Teppichs (Fig. 10) mit der

ähnlichen Darstellung auf dem mit dem

Busant (Fig. 9) aufweist. Man beachte

die Charakterisierung des Pferdes, die

Haltung und Bewegung der Figuren,

die durch das Zurückwenden des Rei-

ters unmittelbar in Beziehung zueinan-

der gesetzt erscheinen, die Identität der

Gewandbehandlung und Kostüme, die

fast bis zur Congruenz der Hauptkontur

reicht, und endlich die großen Blumen,

die unmittelbar vor dem Pferde empor-

schießen und den Raum unterhalb des

Pferdekopfes auszufüllen bestimmt sind.

Endlich findet sich die etwas gezierte Handbewegung, der Redegestus der Dame in der Burg (Fig. 11) in

ganz identischer Weise beim Königssohn auf der Darstellung- des Hochzeitsmahls (Fig. 12), beim

Müller auf dem Fragment der Sammlung Figdor (Fig. 6) und noch bei einigen anderen Figuren

des Busantteppichs wieder.

Angesichts dieser Übereinstimmungen besagen die mit der Differenz der Höhenmaße der Teppiche

zusammenhängenden Unterschiede in den Proportionen der Figuren sowie im Kopftypus nur wenig.

Die Kartons unserer Teppiche sind nicht von demselben Künstler entworfen, aber sie stammen aus dem

nämlichen Kunstkreis, sie sind Produkte derselben künstlerischen Entwicklungsphase, derselben Kultur-

strömung, derselben Zeit. Denn auch der Teppich im Wiener Hofmuseum ist, wie schon die mit

dem Busantteppich übereinstimmenden Kostüme beweisen, ein Werk aus dem Ende des XV. Jahr-

hunderts.

Was endlich die Wappen auf dem Wiener Teppich (Taf. IV) anbelangt, so gewinnen wir zwar

für die chronologische Bestimmung durch ihre Identifizierung nur geringe Anhaltspunkte, dagegen bieten

sie unserer labilen Lokalisierungshypothese etwas mehr Standfestigkeit. Es sind die Wappen der alten

33*

Fig. 12. Abschnitt des Teppichs mit Darstellungen aus der Geschichte

des Busant.

Nürnberg, Germanisches Nutionalmuseum.