Studien zur Geschichte der niederländischen Miniaturmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts.

299

Teile des Gebetbuches sind somit im dritten Viertel des XV. Jahrhundert in Brügge gewesen.

Das Blatt mit Vrelants Miniatur hat bereits auf der Rückseite Randschmuck des Meisters E, kann

also nicht als Einzelblatt erworben und dem Gebetbuch eingefügt worden sein.1

Kehren wir zu Meister E zurück. Wir hatten bisher versucht, die Bilder des Gebetbuches

aufzuteilen und ihre Meister mit anderen Werken in Verbindung zu bringen. Für E unterließen

wir dies; es soll jetzt nachgeholt werden.

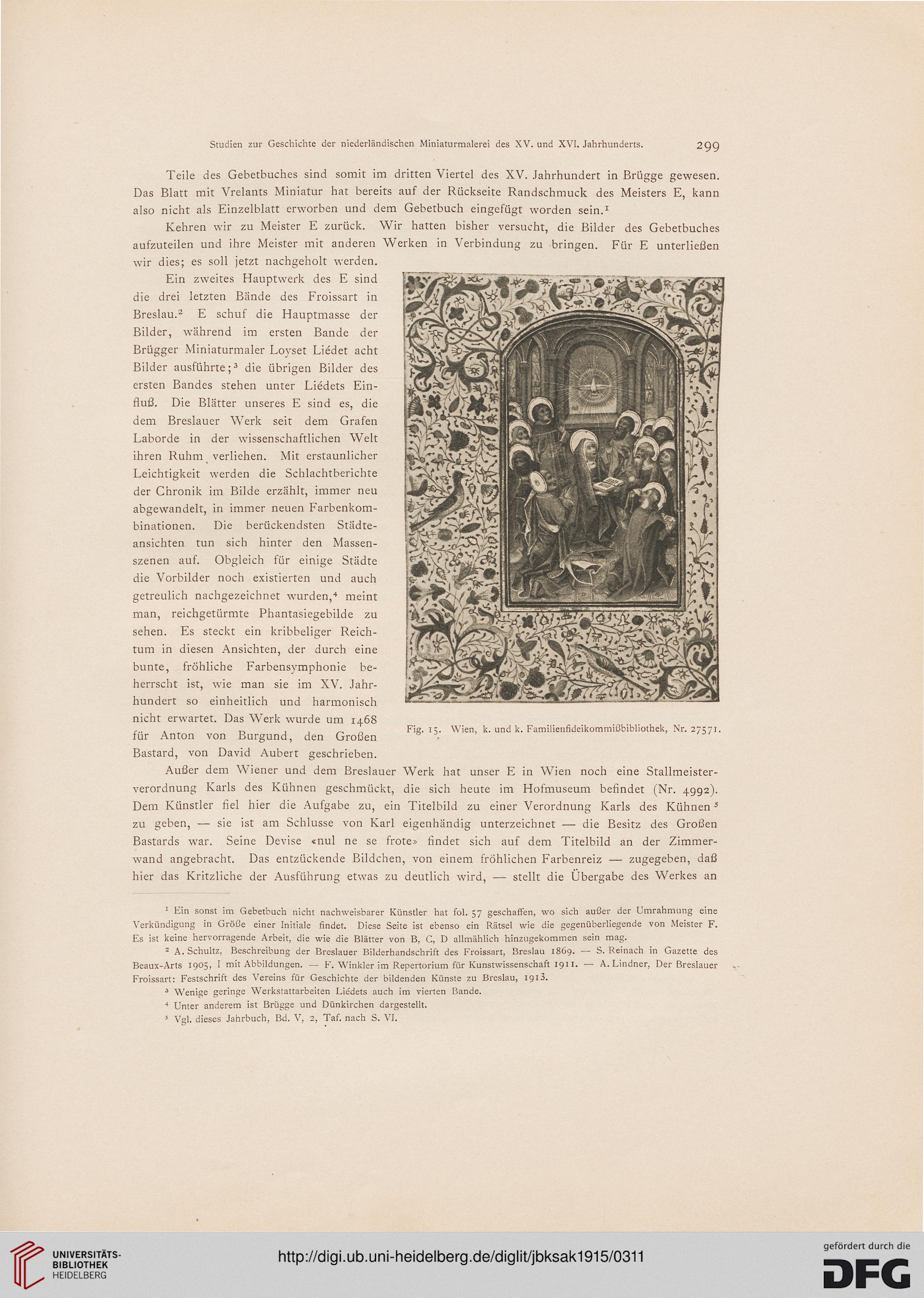

Ein zweites Hauptwerk des E sind

die drei letzten Bände des Froissart in

Breslau.2 E schuf die Hauptmasse der

Bilder, während im ersten Bande der

Brügger Miniaturmaler Loyset Liedet acht

Bilder ausführte;3 die übrigen Bilder des

ersten Bandes stehen unter Liedets Ein-

fluß. Die Blätter unseres E sind es, die

dem Breslauer Werk seit dem Grafen

Laborde in der wissenschaftlichen Welt

ihren Ruhm verliehen. Mit erstaunlicher

Leichtigkeit werden die Schlachtberichte

der Chronik im Bilde erzählt, immer neu

abgewandelt, in immer neuen Farbenkom-

binationen. Die berückendsten Städte-

ansichten tun sich hinter den Massen-

szenen auf. Obgleich für einige Städte

die Vorbilder noch existierten und auch

getreulich nachgezeichnet wurden,4 meint

man, reichgetürmte Phantasiegebilde zu

sehen. Es steckt ein kribbeliger Reich-

tum in diesen Ansichten, der durch eine

bunte, fröhliche Farbensymphonie be-

herrscht ist, wie man sie im XV. Jahr-

hundert so einheitlich und harmonisch

nicht erwartet. Das Werk wurde um 1468

für Anton von Burgund, den Großen

Bastard, von David Aubert geschrieben.

Außer dem Wiener und dem Breslauer Werk hat unser Ji in Wien nocn eine btallmeister-

verordnung Karls des Kühnen geschmückt, die sich heute im Hofmuseum befindet (Nr. 4992).

Dem Künstler fiel hier die Aufgabe zu, ein Titelbild zu einer Verordnung Karls des Kühnen5

zu geben, — sie ist am Schlüsse von Karl eigenhändig unterzeichnet — die Besitz des Großen

Bastards war. Seine Devise «nul ne se frote» findet sich auf dem Titelbild an der Zimmer-

wand angebracht. Das entzückende Bildchen, von einem fröhlichen Farbenreiz — zugegeben, daß

hier das Kritzliche der Ausführung etwas zu deutlich wird, — stellt die Übergabe des Werkes an

1 Ein sonst im Gebetbuch nicht nachweisbarer Künstler hat fol. 57 geschaffen, wo sich außer der Umrahmung eine

Verkündigung in Größe einer Initiale findet. Diese Seite ist ebenso ein Rätsel wie die gegenüberliegende von Meister F.

Es ist keine hervorragende Arbeit, die wie die Blätter von B, C, D allmählich hinzugekommen sein mag.

2 A.Schultz, Beschreibung der Breslauer Bilderhandschrift des Froissart, Breslau 1869. — S. Reinach in Gazette des

Beaux-Arts 1905, I mit Abbildungen. — F. Winkler im Repertorium für Kunstwissenschaft 1911. — A. Lindner, Der Breslauer

Froissart: Festschrift des Vereins für Geschichte der bildenden Künste zu Breslau, igi3.

3 Wenige geringe Werkstattarbeiten Liedets auch im vierten Bande.

4 Unter anderem ist Brügge und Dünkirchen dargestellt.

5 Vgl. dieses Jahrbuch, Bd. V, 2, Taf. nach S. VI.

299

Teile des Gebetbuches sind somit im dritten Viertel des XV. Jahrhundert in Brügge gewesen.

Das Blatt mit Vrelants Miniatur hat bereits auf der Rückseite Randschmuck des Meisters E, kann

also nicht als Einzelblatt erworben und dem Gebetbuch eingefügt worden sein.1

Kehren wir zu Meister E zurück. Wir hatten bisher versucht, die Bilder des Gebetbuches

aufzuteilen und ihre Meister mit anderen Werken in Verbindung zu bringen. Für E unterließen

wir dies; es soll jetzt nachgeholt werden.

Ein zweites Hauptwerk des E sind

die drei letzten Bände des Froissart in

Breslau.2 E schuf die Hauptmasse der

Bilder, während im ersten Bande der

Brügger Miniaturmaler Loyset Liedet acht

Bilder ausführte;3 die übrigen Bilder des

ersten Bandes stehen unter Liedets Ein-

fluß. Die Blätter unseres E sind es, die

dem Breslauer Werk seit dem Grafen

Laborde in der wissenschaftlichen Welt

ihren Ruhm verliehen. Mit erstaunlicher

Leichtigkeit werden die Schlachtberichte

der Chronik im Bilde erzählt, immer neu

abgewandelt, in immer neuen Farbenkom-

binationen. Die berückendsten Städte-

ansichten tun sich hinter den Massen-

szenen auf. Obgleich für einige Städte

die Vorbilder noch existierten und auch

getreulich nachgezeichnet wurden,4 meint

man, reichgetürmte Phantasiegebilde zu

sehen. Es steckt ein kribbeliger Reich-

tum in diesen Ansichten, der durch eine

bunte, fröhliche Farbensymphonie be-

herrscht ist, wie man sie im XV. Jahr-

hundert so einheitlich und harmonisch

nicht erwartet. Das Werk wurde um 1468

für Anton von Burgund, den Großen

Bastard, von David Aubert geschrieben.

Außer dem Wiener und dem Breslauer Werk hat unser Ji in Wien nocn eine btallmeister-

verordnung Karls des Kühnen geschmückt, die sich heute im Hofmuseum befindet (Nr. 4992).

Dem Künstler fiel hier die Aufgabe zu, ein Titelbild zu einer Verordnung Karls des Kühnen5

zu geben, — sie ist am Schlüsse von Karl eigenhändig unterzeichnet — die Besitz des Großen

Bastards war. Seine Devise «nul ne se frote» findet sich auf dem Titelbild an der Zimmer-

wand angebracht. Das entzückende Bildchen, von einem fröhlichen Farbenreiz — zugegeben, daß

hier das Kritzliche der Ausführung etwas zu deutlich wird, — stellt die Übergabe des Werkes an

1 Ein sonst im Gebetbuch nicht nachweisbarer Künstler hat fol. 57 geschaffen, wo sich außer der Umrahmung eine

Verkündigung in Größe einer Initiale findet. Diese Seite ist ebenso ein Rätsel wie die gegenüberliegende von Meister F.

Es ist keine hervorragende Arbeit, die wie die Blätter von B, C, D allmählich hinzugekommen sein mag.

2 A.Schultz, Beschreibung der Breslauer Bilderhandschrift des Froissart, Breslau 1869. — S. Reinach in Gazette des

Beaux-Arts 1905, I mit Abbildungen. — F. Winkler im Repertorium für Kunstwissenschaft 1911. — A. Lindner, Der Breslauer

Froissart: Festschrift des Vereins für Geschichte der bildenden Künste zu Breslau, igi3.

3 Wenige geringe Werkstattarbeiten Liedets auch im vierten Bande.

4 Unter anderem ist Brügge und Dünkirchen dargestellt.

5 Vgl. dieses Jahrbuch, Bd. V, 2, Taf. nach S. VI.