Studien zur Geschichte der niederliindischen Miniaturmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts.

329

schwunglos gezeichnet, windet sich trag, vollkommen assymmetrisch den Rand entlang. Die Farben

sind hell und reich nuanciert, so daß ein munterer Farbenklang von den Rändern der Seiten tönt.

Die Zeichnung der Ranke ist nachlässig, die Umrisse fehlen meist, die Farbe ist mit breitem Pinsel

hingestrichen, die Ranke plastisch modellierend. Fast immer vermißt man die dünnen, mit der

Feder gezeichneten Linien, die in flämischen Handschriften den Raum zwischen den Ranken

füllen. An ihrer Stelle übersäen im Lütticher Gebetbuche goldene Punkte die freigebliebene Fläche.

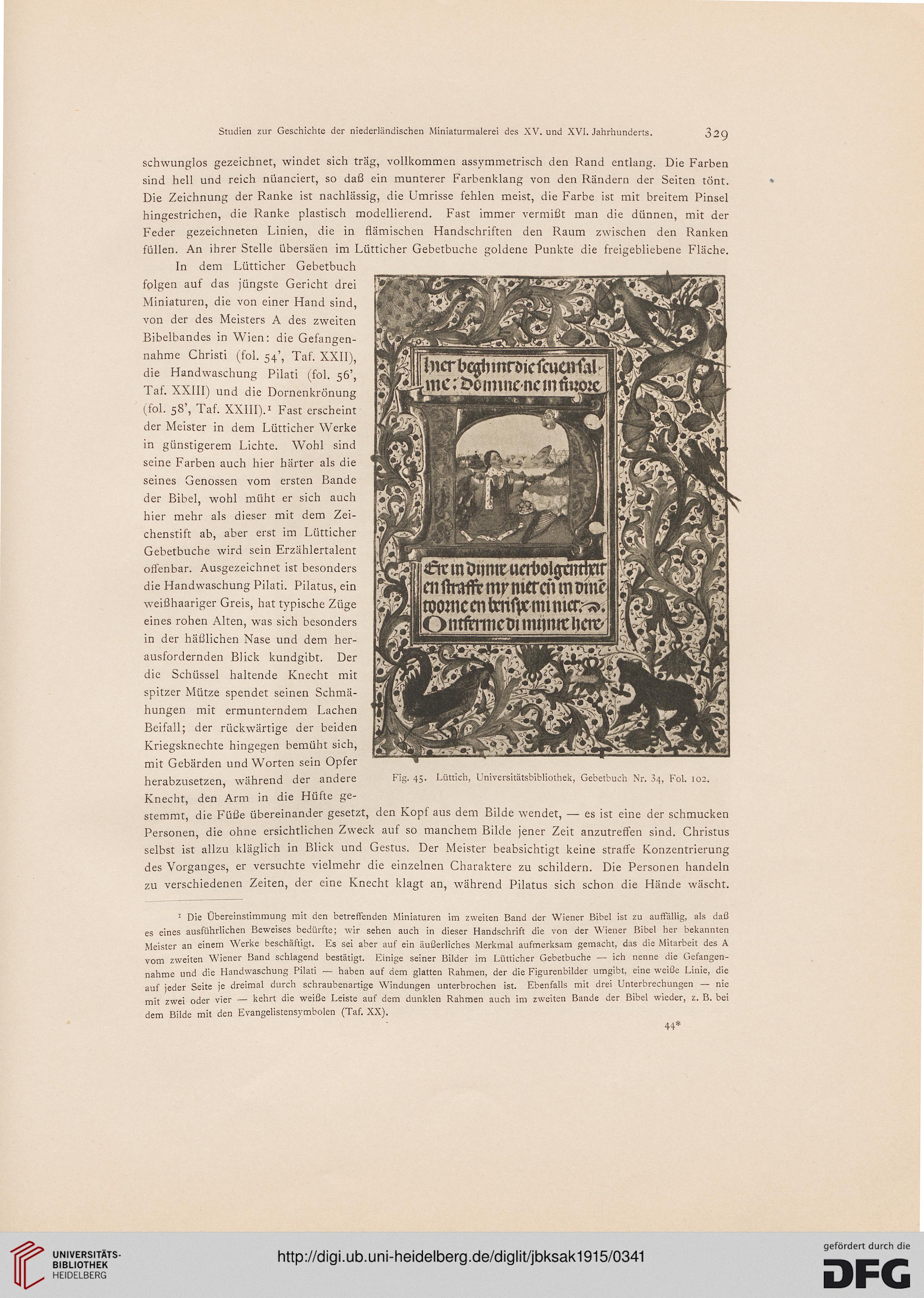

In dem Lütticher Gebetbuch

folgen auf das jüngste Gericht drei [*a5HSr*5

Miniaturen, die von einer Hand sind,

von der des Meisters A des zweiten

Bibelbandes in Wien: die Gefangen-

nahme Christi (fol. 54', Taf. XXII),

die Handwaschung Pilati (fol. 56',

Taf. XXIII) und die Dornenkrönung

(fol. 58', Taf. XXIII).1 Fast erscheint

der Meister in dem Lütticher Werke

in günstigerem Lichte. Wohl sind

seine Farben auch hier härter als die

seines Genossen vom ersten Bande

der Bibel, wohl müht er sich auch

hier mehr als dieser mit dem Zei-

chenstift ab, aber erst im Lütticher

Gebetbuche wird sein Erzählertalent

offenbar. Ausgezeichnet ist besonders

die Handwaschung Pilati. Pilatus, ein

weißhaariger Greis, hat typische Züge

eines rohen Alten, was sich besonders

in der häßlichen Nase und dem her-

ausfordernden Blick kundgibt. Der

die Schüssel haltende Knecht mit

spitzer Mütze spendet seinen Schmä-

hungen mit ermunterndem Lachen

Beifall; der rückwärtige der beiden

Kriegsknechte hingegen bemüht sich,

mit Gebärden und Worten sein Opfer

herabzusetzen, während der andere

Knecht, den Arm in die Hüfte ge-

stemmt, die Füße übereinander gesetzt, den Kopf aus dem Bilde wendet, — es ist eine der schmucken

Personen, die ohne ersichtlichen Zweck auf so manchem Bilde jener Zeit anzutreffen sind. Christus

selbst ist allzu kläglich in Blick und Gestus. Der Meister beabsichtigt keine straffe Konzentrierung

des Vorganges, er versuchte vielmehr die einzelnen Charaktere zu schildern. Die Personen handeln

zu verschiedenen Zeiten, der eine Knecht klagt an, während Pilatus sich schon die Hände wäscht.

Fig. 45. Lüttich, Universitätsbibliothek, Gebetbuch Nr. 3d, Fol. 102.

1 Die Obereinstimmung mit den betreffenden Miniaturen im zweiten Band der Wiener Bibel ist zu auffällig, als daß

es eines ausführlichen Beweises bedürfte; wir sehen auch in dieser Handschrift die von der Wiener Bibel her bekannten

Meister an einem Werke beschäftigt. Es sei aber auf ein äußerliches Merkmal aufmerksam gemacht, das die Mitarbeit des A

vom zweiten Wiener Band schlagend bestätigt. Einige seiner Bilder im Lütticher Gebetbuche — ich nenne die Gefangen-

nahme und die Handwaschung Pilati — haben auf dem glatten Rahmen, der die Figurenbilder umgibt, eine weiße Linie, die

auf jeder Seite je dreimal durch schraubenartige Windungen unterbrochen ist. Ebenfalls mit drei Unterbrechungen — nie

mit zwei oder vier — kehrt die weiße Leiste auf dem dunklen Rahmen auch im zweiten Bande der Bibel wieder, z. B. bei

dem Bilde mit den Evangelistensymbolen (Taf. XX).

44*

329

schwunglos gezeichnet, windet sich trag, vollkommen assymmetrisch den Rand entlang. Die Farben

sind hell und reich nuanciert, so daß ein munterer Farbenklang von den Rändern der Seiten tönt.

Die Zeichnung der Ranke ist nachlässig, die Umrisse fehlen meist, die Farbe ist mit breitem Pinsel

hingestrichen, die Ranke plastisch modellierend. Fast immer vermißt man die dünnen, mit der

Feder gezeichneten Linien, die in flämischen Handschriften den Raum zwischen den Ranken

füllen. An ihrer Stelle übersäen im Lütticher Gebetbuche goldene Punkte die freigebliebene Fläche.

In dem Lütticher Gebetbuch

folgen auf das jüngste Gericht drei [*a5HSr*5

Miniaturen, die von einer Hand sind,

von der des Meisters A des zweiten

Bibelbandes in Wien: die Gefangen-

nahme Christi (fol. 54', Taf. XXII),

die Handwaschung Pilati (fol. 56',

Taf. XXIII) und die Dornenkrönung

(fol. 58', Taf. XXIII).1 Fast erscheint

der Meister in dem Lütticher Werke

in günstigerem Lichte. Wohl sind

seine Farben auch hier härter als die

seines Genossen vom ersten Bande

der Bibel, wohl müht er sich auch

hier mehr als dieser mit dem Zei-

chenstift ab, aber erst im Lütticher

Gebetbuche wird sein Erzählertalent

offenbar. Ausgezeichnet ist besonders

die Handwaschung Pilati. Pilatus, ein

weißhaariger Greis, hat typische Züge

eines rohen Alten, was sich besonders

in der häßlichen Nase und dem her-

ausfordernden Blick kundgibt. Der

die Schüssel haltende Knecht mit

spitzer Mütze spendet seinen Schmä-

hungen mit ermunterndem Lachen

Beifall; der rückwärtige der beiden

Kriegsknechte hingegen bemüht sich,

mit Gebärden und Worten sein Opfer

herabzusetzen, während der andere

Knecht, den Arm in die Hüfte ge-

stemmt, die Füße übereinander gesetzt, den Kopf aus dem Bilde wendet, — es ist eine der schmucken

Personen, die ohne ersichtlichen Zweck auf so manchem Bilde jener Zeit anzutreffen sind. Christus

selbst ist allzu kläglich in Blick und Gestus. Der Meister beabsichtigt keine straffe Konzentrierung

des Vorganges, er versuchte vielmehr die einzelnen Charaktere zu schildern. Die Personen handeln

zu verschiedenen Zeiten, der eine Knecht klagt an, während Pilatus sich schon die Hände wäscht.

Fig. 45. Lüttich, Universitätsbibliothek, Gebetbuch Nr. 3d, Fol. 102.

1 Die Obereinstimmung mit den betreffenden Miniaturen im zweiten Band der Wiener Bibel ist zu auffällig, als daß

es eines ausführlichen Beweises bedürfte; wir sehen auch in dieser Handschrift die von der Wiener Bibel her bekannten

Meister an einem Werke beschäftigt. Es sei aber auf ein äußerliches Merkmal aufmerksam gemacht, das die Mitarbeit des A

vom zweiten Wiener Band schlagend bestätigt. Einige seiner Bilder im Lütticher Gebetbuche — ich nenne die Gefangen-

nahme und die Handwaschung Pilati — haben auf dem glatten Rahmen, der die Figurenbilder umgibt, eine weiße Linie, die

auf jeder Seite je dreimal durch schraubenartige Windungen unterbrochen ist. Ebenfalls mit drei Unterbrechungen — nie

mit zwei oder vier — kehrt die weiße Leiste auf dem dunklen Rahmen auch im zweiten Bande der Bibel wieder, z. B. bei

dem Bilde mit den Evangelistensymbolen (Taf. XX).

44*