388

Hans Tietze.

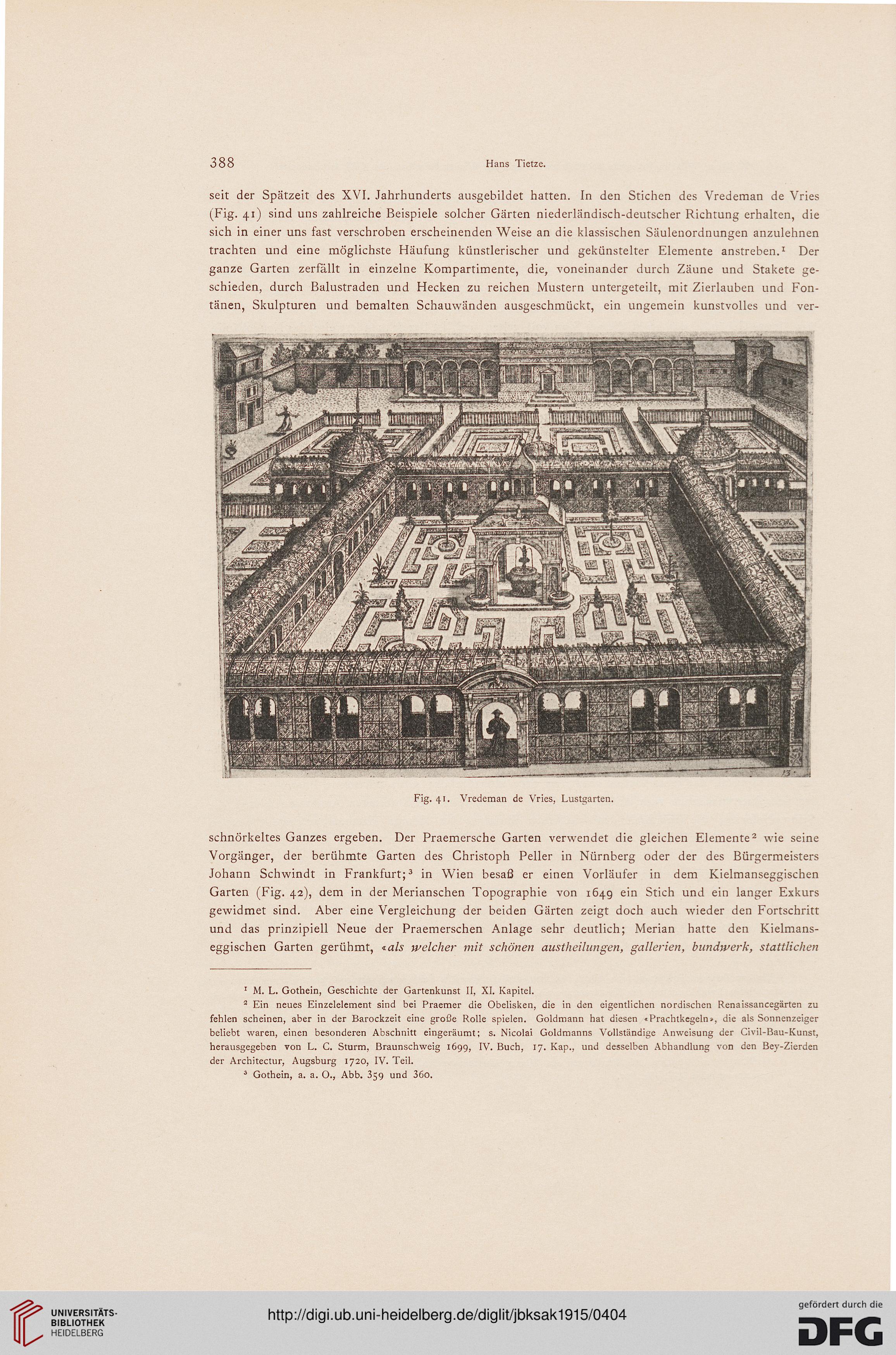

seit der Spätzeit des XVI. Jahrhunderts ausgebildet hatten. In den Stichen des Vredeman de Vries

(Fig. 41) sind uns zahlreiche Beispiele solcher Gärten niederländisch-deutscher Richtung erhalten, die

sich in einer uns fast verschroben erscheinenden Weise an die klassischen Säulenordnungen anzulehnen

trachten und eine möglichste Häufung künstlerischer und gekünstelter Elemente anstreben.1 Der

ganze Garten zerfällt in einzelne Kompartimente, die, voneinander durch Zäune und Stakete ge-

schieden, durch Balustraden und Hecken zu reichen Mustern untergeteilt, mit Zierlauben und Fon-

tänen, Skulpturen und bemalten Schauwänden ausgeschmückt, ein ungemein kunstvolles und ver-

schnörkeltes Ganzes ergeben. Der Praemersche Garten verwendet die gleichen Elemente2 wie seine

Vorgänger, der berühmte Garten des Christoph Peller in Nürnberg oder der des Bürgermeisters

Johann Schwindt in Frankfurt;3 in Wien besaß er einen Vorläufer in dem Kielmanseggischen

Garten (Fig. 42), dem in der Merianschen Topographie von 164g ein Stich und ein langer Exkurs

gewidmet sind. Aber eine Vergleichung der beiden Gärten zeigt doch auch wieder den Fortschritt

und das prinzipiell Neue der Praemerschen Anlage sehr deutlich; Merian hatte den Kielmans-

eggischen Garten gerühmt, *als welcher mit schönen austheilungen, gallerien, bundwerk, stattlichen

1 M. L. Gothein, Geschichte der Gartenkunst II, XI. Kapitel.

2 Ein neues Einzelelement sind bei Praemer die Obelisken, die in den eigentlichen nordischen Renaissancegärten zu

fehlen scheinen, aber in der Barockzeit eine große Rolle spielen. Goldmann hat diesen «Prachtkegeln», die als Sonnenzeiger

beliebt waren, einen besonderen Abschnitt eingeräumt; s. Nicolai Goldmanns Vollständige Anweisung der Civil-Bau-Kunst,

herausgegeben von L. C. Sturm, Braunschweig 1699, IV. Buch, 17. Kap., und desselben Abhandlung von den Bey-Zierden

der Architectur, Augsburg 1720, IV. Teil.

3 Gothein, a. a. ü., Abb. 359 und 36o.

Hans Tietze.

seit der Spätzeit des XVI. Jahrhunderts ausgebildet hatten. In den Stichen des Vredeman de Vries

(Fig. 41) sind uns zahlreiche Beispiele solcher Gärten niederländisch-deutscher Richtung erhalten, die

sich in einer uns fast verschroben erscheinenden Weise an die klassischen Säulenordnungen anzulehnen

trachten und eine möglichste Häufung künstlerischer und gekünstelter Elemente anstreben.1 Der

ganze Garten zerfällt in einzelne Kompartimente, die, voneinander durch Zäune und Stakete ge-

schieden, durch Balustraden und Hecken zu reichen Mustern untergeteilt, mit Zierlauben und Fon-

tänen, Skulpturen und bemalten Schauwänden ausgeschmückt, ein ungemein kunstvolles und ver-

schnörkeltes Ganzes ergeben. Der Praemersche Garten verwendet die gleichen Elemente2 wie seine

Vorgänger, der berühmte Garten des Christoph Peller in Nürnberg oder der des Bürgermeisters

Johann Schwindt in Frankfurt;3 in Wien besaß er einen Vorläufer in dem Kielmanseggischen

Garten (Fig. 42), dem in der Merianschen Topographie von 164g ein Stich und ein langer Exkurs

gewidmet sind. Aber eine Vergleichung der beiden Gärten zeigt doch auch wieder den Fortschritt

und das prinzipiell Neue der Praemerschen Anlage sehr deutlich; Merian hatte den Kielmans-

eggischen Garten gerühmt, *als welcher mit schönen austheilungen, gallerien, bundwerk, stattlichen

1 M. L. Gothein, Geschichte der Gartenkunst II, XI. Kapitel.

2 Ein neues Einzelelement sind bei Praemer die Obelisken, die in den eigentlichen nordischen Renaissancegärten zu

fehlen scheinen, aber in der Barockzeit eine große Rolle spielen. Goldmann hat diesen «Prachtkegeln», die als Sonnenzeiger

beliebt waren, einen besonderen Abschnitt eingeräumt; s. Nicolai Goldmanns Vollständige Anweisung der Civil-Bau-Kunst,

herausgegeben von L. C. Sturm, Braunschweig 1699, IV. Buch, 17. Kap., und desselben Abhandlung von den Bey-Zierden

der Architectur, Augsburg 1720, IV. Teil.

3 Gothein, a. a. ü., Abb. 359 und 36o.