Wolfgang Wilhelm Prnemers Architekturwerk und der Wiener Palastbau des XVII. Jahrhunderts.

38g

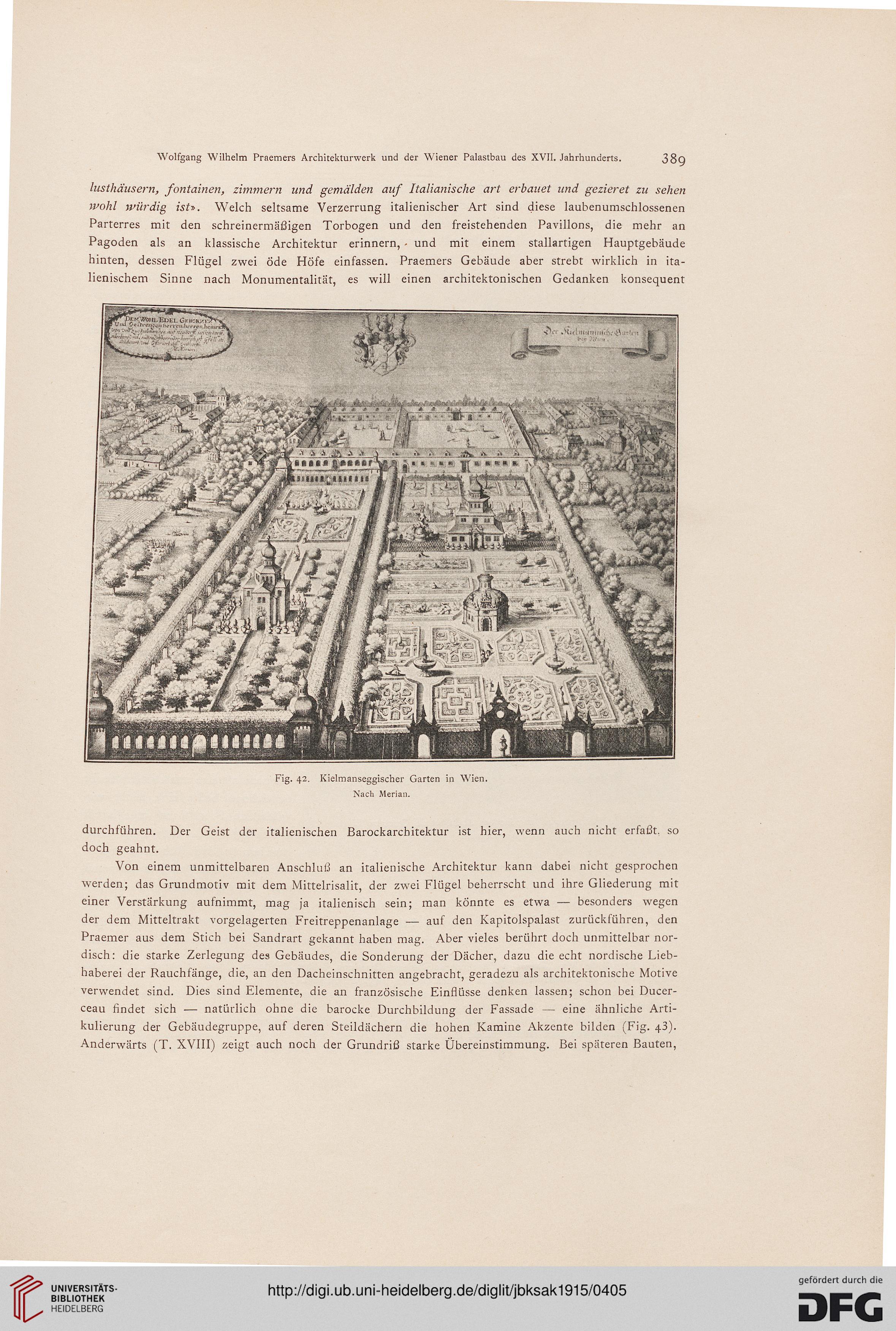

lusthäusern, fontainen, zimmern und gemälden auf Italianische art erbauet und gezieret zu sehen

wohl würdig ist». Welch seltsame Verzerrung italienischer Art sind diese laubenumschlossenen

Parterres mit den schreinermäßigen Torbogen und den freistehenden Pavillons, die mehr an

Pagoden als an klassische Architektur erinnern, - und mit einem stallartigen Hauptgebäude

hinten, dessen Flügel zwei öde Höfe einfassen. Praemers Gebäude aber strebt wirklich in ita-

lienischem Sinne nach Monumentalität, es will einen architektonischen Gedanken konsequent

Fig. 42. Kielmanseggischer Garten in Wien.

Nach Merian.

durchführen. Der Geist der italienischen Barockarchitektur ist hier, wenn auch nicht erfaßt, so

doch geahnt.

Von einem unmittelbaren Anschluß an italienische Architektur kann dabei nicht gesprochen

werden; das Grundmotiv mit dem Mittelrisalit, der zwei Flügel beherrscht und ihre Gliederung mit

einer Verstärkung aufnimmt, mag ja italienisch sein; man könnte es etwa — besonders wegen

der dem Mitteltrakt vorgelagerten Freitreppenanlage — auf den Kapitolspalast zurückführen, den

Praemer aus dem Stich bei Sandrart gekannt haben mag. Aber vieles berührt doch unmittelbar nor-

disch: die starke Zerlegung des Gebäudes, die Sonderung der Dächer, dazu die echt nordische Lieb-

haberei der Rauchfänge, die, an den Dacheinschnitten angebracht, geradezu als architektonische Motive

verwendet sind. Dies sind Elemente, die an französische Einflüsse denken lassen; schon bei Ducer-

ceau findet sich — natürlich ohne die barocke Durchbildung der Fassade — eine ähnliche Arti-

kulierung der Gebäudegruppe, auf deren Steildächern die hohen Kamine Akzente bilden (Fig. 43).

Anderwärts (T. XVIII) zeigt auch noch der Grundriß starke Übereinstimmung. Bei späteren Bauten,

38g

lusthäusern, fontainen, zimmern und gemälden auf Italianische art erbauet und gezieret zu sehen

wohl würdig ist». Welch seltsame Verzerrung italienischer Art sind diese laubenumschlossenen

Parterres mit den schreinermäßigen Torbogen und den freistehenden Pavillons, die mehr an

Pagoden als an klassische Architektur erinnern, - und mit einem stallartigen Hauptgebäude

hinten, dessen Flügel zwei öde Höfe einfassen. Praemers Gebäude aber strebt wirklich in ita-

lienischem Sinne nach Monumentalität, es will einen architektonischen Gedanken konsequent

Fig. 42. Kielmanseggischer Garten in Wien.

Nach Merian.

durchführen. Der Geist der italienischen Barockarchitektur ist hier, wenn auch nicht erfaßt, so

doch geahnt.

Von einem unmittelbaren Anschluß an italienische Architektur kann dabei nicht gesprochen

werden; das Grundmotiv mit dem Mittelrisalit, der zwei Flügel beherrscht und ihre Gliederung mit

einer Verstärkung aufnimmt, mag ja italienisch sein; man könnte es etwa — besonders wegen

der dem Mitteltrakt vorgelagerten Freitreppenanlage — auf den Kapitolspalast zurückführen, den

Praemer aus dem Stich bei Sandrart gekannt haben mag. Aber vieles berührt doch unmittelbar nor-

disch: die starke Zerlegung des Gebäudes, die Sonderung der Dächer, dazu die echt nordische Lieb-

haberei der Rauchfänge, die, an den Dacheinschnitten angebracht, geradezu als architektonische Motive

verwendet sind. Dies sind Elemente, die an französische Einflüsse denken lassen; schon bei Ducer-

ceau findet sich — natürlich ohne die barocke Durchbildung der Fassade — eine ähnliche Arti-

kulierung der Gebäudegruppe, auf deren Steildächern die hohen Kamine Akzente bilden (Fig. 43).

Anderwärts (T. XVIII) zeigt auch noch der Grundriß starke Übereinstimmung. Bei späteren Bauten,