3go

Hans Tietze.

etwa Lepautres Chasteau de Rincy, das von Marot gestochen ist,1 gesellt sich zwar zu ähnlicher

Gruppierung noch eine Riesenordnung in den Seitenflügeln, aber die innere Verwandtschaft ist

nicht größer geworden. Es genügt zu sagen, daß sich bei diesem Praemerschen Lusthaus Elemente

nordischer Renaissance, vielleicht unter Anregung Du Cerceauscher Stiche, zu italianisieren trachten;

das Resultat ist eine etwas überfüllte, nach malerischer Wärme strebende Architektur, deren Grund-

gedanke ein paar Jahre später

(1685) — aus dem Marktschreieri-

schen ins Vornehm-Höfische über-

tragen — beim Bau des Schlosses

Lustheim in Schleißheim noch ein-

mal auftaucht.2

Ähnliche Elemente zeigt auch

der großzügige, aber dafür etwas

ältere Bau in Eisgrub, der Prae-

mer ganz besonders gefallen haben

muß; manches Motiv, namentlich

die Umsetzung der Pilaster in Ka-

ryatidenhermen, die in Eisgrub

sowohl bei der Galerie als beim

Frontispicium vorkommt, erfreut

sich auch im theoretischen Teil

von Praemers Architekturwerk einer

großen Beliebtheit.

Einmal glie-

dert er den Sockel (Fig. 44), ein-

mal die Attika mit solchen Hermen;

bei einem Bühnenprospektentwurf

erscheinen alle struktiven Teile in

organische Lebewesen umgewan-

delt3 und bei einem Kamin sind

sowohl Stützen als Rahmungen zu

menschlichen und halbmenschlichen

Gestalten geworden. Aus all diesen

Dingen spricht eine Gesinnung,

die sich als eine unarchitektonische

bezeichnen ließe; eine leicht ver-

wildernde Freude an organischer

Lebendigkeit, die im XVII. Jahr-

hundert in der Rubensschen Or-

namentik ihre klassische Formung erhalten hat aber auch sonst vorher und nachher nirgends

fehlt, wo sich nordisches Kunstwollen mit den wesensfremden Elementen der italienischen

Renaissance auseinandersetzt. Auch hier läßt sich wieder in den Stichwerken des XVI. Jahr-

hunderts unmittelbar Verwandtes finden, bei Vredeman de Vries oder nochmehr bei Jacques

Du Cerceau;4 von den italienischen Beispielen für entsprechende Motive sind die nordischen durch

1 Recucil des Plans, Profils et Elevations de plusieurs Chasteaux, Eglises, Sepultures, Grotes et Hostels . . . par Jean

Marot. — Auch die Gartenseite des Palais Orleans ist zum Vergleich geeignet.

2 Noch deutlicher als bei der Photographie erkennt man die Verwandtschaft bei einer gestochenen Vedute, z. B. dem

Dieselschen Stich (S. Paulus, Zucalli, Abb. 57).

3 Der Bühnenprospekt Praemers entspricht durchaus den gleichzeitigen Entwürfen von L. llurnacini, z. B. einem von

Küsel gestochenen von 1678 (Hofbibliothek, Cod. 3027).

4 Vgl. Geymüller, Les Du Cerceau, Paris 1887, Taf. bei S. 56 oder Fig. 33 und Taf. bei S. 120.

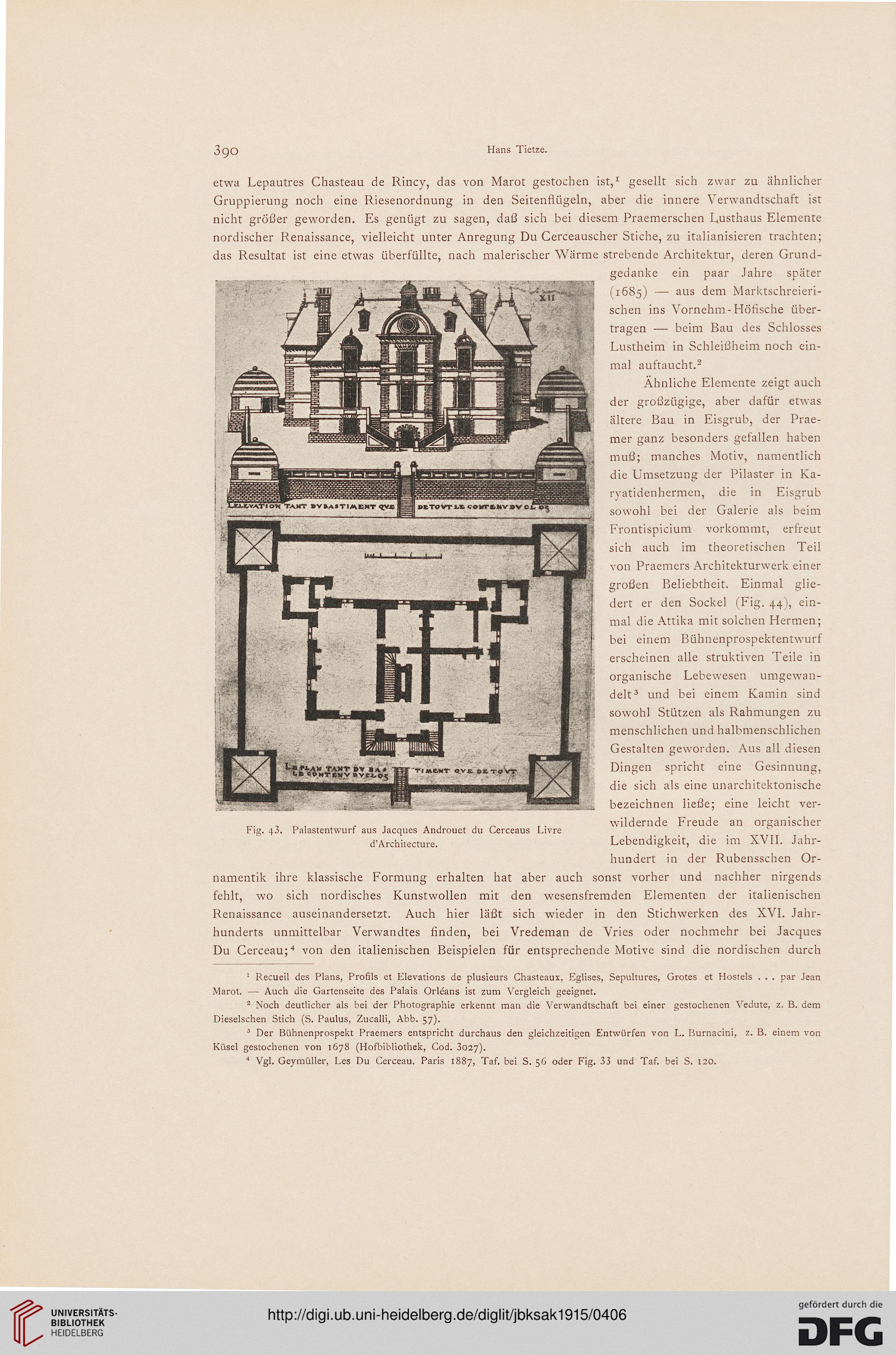

43. Palastentwurf aus Jacques Androuet du Cerceaus Livre

d'Architecture.

Hans Tietze.

etwa Lepautres Chasteau de Rincy, das von Marot gestochen ist,1 gesellt sich zwar zu ähnlicher

Gruppierung noch eine Riesenordnung in den Seitenflügeln, aber die innere Verwandtschaft ist

nicht größer geworden. Es genügt zu sagen, daß sich bei diesem Praemerschen Lusthaus Elemente

nordischer Renaissance, vielleicht unter Anregung Du Cerceauscher Stiche, zu italianisieren trachten;

das Resultat ist eine etwas überfüllte, nach malerischer Wärme strebende Architektur, deren Grund-

gedanke ein paar Jahre später

(1685) — aus dem Marktschreieri-

schen ins Vornehm-Höfische über-

tragen — beim Bau des Schlosses

Lustheim in Schleißheim noch ein-

mal auftaucht.2

Ähnliche Elemente zeigt auch

der großzügige, aber dafür etwas

ältere Bau in Eisgrub, der Prae-

mer ganz besonders gefallen haben

muß; manches Motiv, namentlich

die Umsetzung der Pilaster in Ka-

ryatidenhermen, die in Eisgrub

sowohl bei der Galerie als beim

Frontispicium vorkommt, erfreut

sich auch im theoretischen Teil

von Praemers Architekturwerk einer

großen Beliebtheit.

Einmal glie-

dert er den Sockel (Fig. 44), ein-

mal die Attika mit solchen Hermen;

bei einem Bühnenprospektentwurf

erscheinen alle struktiven Teile in

organische Lebewesen umgewan-

delt3 und bei einem Kamin sind

sowohl Stützen als Rahmungen zu

menschlichen und halbmenschlichen

Gestalten geworden. Aus all diesen

Dingen spricht eine Gesinnung,

die sich als eine unarchitektonische

bezeichnen ließe; eine leicht ver-

wildernde Freude an organischer

Lebendigkeit, die im XVII. Jahr-

hundert in der Rubensschen Or-

namentik ihre klassische Formung erhalten hat aber auch sonst vorher und nachher nirgends

fehlt, wo sich nordisches Kunstwollen mit den wesensfremden Elementen der italienischen

Renaissance auseinandersetzt. Auch hier läßt sich wieder in den Stichwerken des XVI. Jahr-

hunderts unmittelbar Verwandtes finden, bei Vredeman de Vries oder nochmehr bei Jacques

Du Cerceau;4 von den italienischen Beispielen für entsprechende Motive sind die nordischen durch

1 Recucil des Plans, Profils et Elevations de plusieurs Chasteaux, Eglises, Sepultures, Grotes et Hostels . . . par Jean

Marot. — Auch die Gartenseite des Palais Orleans ist zum Vergleich geeignet.

2 Noch deutlicher als bei der Photographie erkennt man die Verwandtschaft bei einer gestochenen Vedute, z. B. dem

Dieselschen Stich (S. Paulus, Zucalli, Abb. 57).

3 Der Bühnenprospekt Praemers entspricht durchaus den gleichzeitigen Entwürfen von L. llurnacini, z. B. einem von

Küsel gestochenen von 1678 (Hofbibliothek, Cod. 3027).

4 Vgl. Geymüller, Les Du Cerceau, Paris 1887, Taf. bei S. 56 oder Fig. 33 und Taf. bei S. 120.

43. Palastentwurf aus Jacques Androuet du Cerceaus Livre

d'Architecture.