Wolfgang Wilhelm Praemers Architekturwerk und der Wiener Palastbau des XVII. Jahrhunderts.

r F r v * wt r r * f\* st'* r : ir^r

steten Hang zu Zucht- und Maßlosigkeit verschieden; man vergleiche etwa den Praemerschen

Kamin (Fig 45) mit einem bei Scamozzi gestochenen1 (Fig. 46), um zu erkennen, wie dort dieses

Quellende und Strotzende alles architektonische Gefüge verdeckt, das bei dem Italiener doch er-

kennbar bleibt. Auch bei solchen Architekturen wie dem Eisgruber Lusthaus und den verwandten

Zeichnungen Praemers bleibt, wie-

wohl die Baumeister jenes sicher

Welsche waren und sich dieser

vorzugsweise an den italienischen

Theoretikern geschult hat, den-

noch der unmonumentale Charak-

ter nachlebender nordischer Re-

naissance vorherrschend; wo Ita-

lienischeserscheint, ist es gründlich

umgewandeltund stammt überdies

aus Oberitalien, dessen Kunst der

Norden stets als verwandter emp-

fand als die des übrigen Italien.

Einen dem Praemerschen ähnli-

chen Kamin könnte man am ehe-

sten in Genua finden,2 der Stadt,

die wohl auch sonst für die hier

besprochene Architektur die meis-

ten Anregungen geboten hat.

Das Praemersche Gartenge-

bäude und das Eisgruber Schloß,

über das sich bereits Fürst Karl

Eusebius von Liechtenstein abfäl-

lig äußerte,3 sind die unmodern-

sten unter den Architekturen des

Werkes, diejenigen, die am zä-

hesten an den Formen der nor-

dischen Renaissance festhalten. In

minderem Grade ist dies bei dem

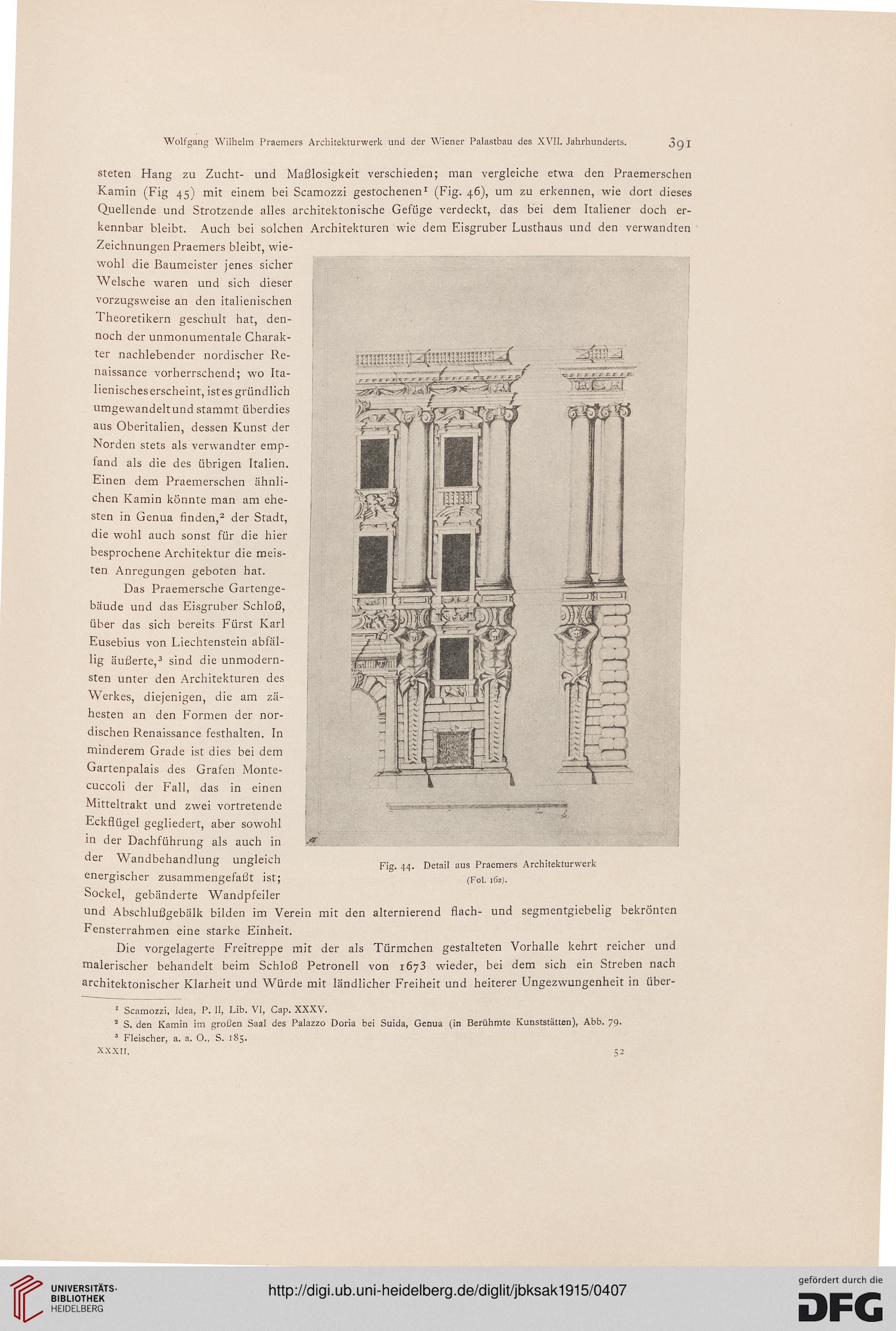

Gartenpalais des Grafen Monte-

cuccoli der Fall, das in einen

Mitteltrakt und zwei vortretende

Eckflügel gegliedert, aber sowohl

in der Dachführung als auch in

der Wandbehandlung ungleich

energischer zusammengefaßt ist;

Sockel, gebänderte Wandpfeiler

und Abschlußgebälk bilden im Verein mit den alternierend flach- und segmentgiebelig bekrönten

Fensterrahmen eine starke Einheit.

Die vorgelagerte Freitreppe mit der als Türmchen gestalteten Vorhalle kehrt reicher und

malerischer behandelt beim Schloß Petronell von 1673 wieder, bei dem sich ein Streben nach

architektonischer Klarheit und Würde mit ländlicher Freiheit und heiterer Ungezwungenheit in über-

Fig. 44.

Detail aus Praemers Architekturwerk

(Fol. 162).

1 Scamozzi. Idea, P. II, Lib. VI, Cap. XXXV.

2 S. den Kamin im großen Saal des Palazzo Doria bei Suida, Genua (in Berühmte Kunststätten), Abb. 79.

3 Fleischer, a. a. O.. S. 185.

xxxir.

r F r v * wt r r * f\* st'* r : ir^r

steten Hang zu Zucht- und Maßlosigkeit verschieden; man vergleiche etwa den Praemerschen

Kamin (Fig 45) mit einem bei Scamozzi gestochenen1 (Fig. 46), um zu erkennen, wie dort dieses

Quellende und Strotzende alles architektonische Gefüge verdeckt, das bei dem Italiener doch er-

kennbar bleibt. Auch bei solchen Architekturen wie dem Eisgruber Lusthaus und den verwandten

Zeichnungen Praemers bleibt, wie-

wohl die Baumeister jenes sicher

Welsche waren und sich dieser

vorzugsweise an den italienischen

Theoretikern geschult hat, den-

noch der unmonumentale Charak-

ter nachlebender nordischer Re-

naissance vorherrschend; wo Ita-

lienischeserscheint, ist es gründlich

umgewandeltund stammt überdies

aus Oberitalien, dessen Kunst der

Norden stets als verwandter emp-

fand als die des übrigen Italien.

Einen dem Praemerschen ähnli-

chen Kamin könnte man am ehe-

sten in Genua finden,2 der Stadt,

die wohl auch sonst für die hier

besprochene Architektur die meis-

ten Anregungen geboten hat.

Das Praemersche Gartenge-

bäude und das Eisgruber Schloß,

über das sich bereits Fürst Karl

Eusebius von Liechtenstein abfäl-

lig äußerte,3 sind die unmodern-

sten unter den Architekturen des

Werkes, diejenigen, die am zä-

hesten an den Formen der nor-

dischen Renaissance festhalten. In

minderem Grade ist dies bei dem

Gartenpalais des Grafen Monte-

cuccoli der Fall, das in einen

Mitteltrakt und zwei vortretende

Eckflügel gegliedert, aber sowohl

in der Dachführung als auch in

der Wandbehandlung ungleich

energischer zusammengefaßt ist;

Sockel, gebänderte Wandpfeiler

und Abschlußgebälk bilden im Verein mit den alternierend flach- und segmentgiebelig bekrönten

Fensterrahmen eine starke Einheit.

Die vorgelagerte Freitreppe mit der als Türmchen gestalteten Vorhalle kehrt reicher und

malerischer behandelt beim Schloß Petronell von 1673 wieder, bei dem sich ein Streben nach

architektonischer Klarheit und Würde mit ländlicher Freiheit und heiterer Ungezwungenheit in über-

Fig. 44.

Detail aus Praemers Architekturwerk

(Fol. 162).

1 Scamozzi. Idea, P. II, Lib. VI, Cap. XXXV.

2 S. den Kamin im großen Saal des Palazzo Doria bei Suida, Genua (in Berühmte Kunststätten), Abb. 79.

3 Fleischer, a. a. O.. S. 185.

xxxir.