8

Leo Planiscig.

sen, Mars und Neptun, an der nach ihnen genannten Treppe des Dogenpalastes Filiationen des

Florentiner David und des römischen Moses sind, so finden wir sowohl an der Wiener als auch

an der Estensischen Statuette von Modena starke Anklänge an die Kunst Michelangelos — man

denke an die skizzenhaften Grottenfiguren des Giardino Roboli —, die die Zuschreibungen Bodes

und Schlossers vollauf rechtfertigen. Jacopo Tatti ist aber ein ganz besonderer Nachfolger

des Michelangelo, eine Künstlerindividualität mit

derartiger Entwicklung und derartigen Merkmalen,

wie man sie kaum um die Mitte des italienischen

Cinquecento auf dem Gebiete der Skulptur und der

Plastik finden wird; ein Toskaner, den das vene-

zianische Ambiente zu einem neuen Künstler macht,

in Venedig selbst erneuert und ein gewaltiger Neue-

rer, der ein volles Jahrhundert hindurch für die

Kunst ausschlaggebend wurde.

Man hat Sansovinos Sakristeitür von S. Marco

mit Ghibertis zweiter Baptisteriumstür verglichen

und darin eine Fortsetzung und Entwicklung des

florentinischen «malerischen» Reliefs erblickt. Wohl

mit Recht. Aber das Quattrocentistisch-Toskanische

dieses Werkes ist nicht allein an Ghibertis «goti-

schen Schwanengesang» gebunden. Die malerischen

Reliefs, deren sich auch Giambologna für die Tür

des Pisaner Domes bedient hat, und die an der Um-

rahmung angebrachten kleinen Büsten entsprechen

nur äußerlich dem Florentiner Werke. Indessen

weisen die zwei Hauptreliefs, die Grablegung und

die Auferstehung, kompositioneil wie stilistisch auf

die Eigenart und Kunst des größten toskanischen

Quattrocentisten, auf Donatello, hin. — Man ver-

gleiche etwa Donatellos Bronzerelief der Kreuzigung

Christi im Museo Nazionale des Bargello zu Flo-

renz mit der Grablegung Sansovinos. Der gestei-

gerte, grimassenhafte Affekt des Quattrocentokünst-

lers ist in seiner extrem-naturalistischen Form bei

dem Meister der Hochrenaissance zwar gewichen,

die kompositionellen Bestandteile sind aber geblie-

ben: die im Schmerze ihre Arme weit ausbreitende,

flehende Magdalena, ein Gemeingut Florentiner Male-

rei und Plastik, und die in stiller Trauer abseits in

der linken Ecke mit gehobenem Knie kauernde Fi-

gur. Ohne Donatellos geistige Patenschaft kann das

uns in zwei Varianten bekannte Relief mit der Glorie Christi,1 das stilistisch mit der S. Marco-

Tür zusammenhängt, kaum gedacht werden. Das Wiederaufleben des munteren Kindes, das

Michelangelos Ernst aus der Kunst beinahe verbannt hatte, dieses toskanische Hauptelement tritt

uns hier vollständig im donatellesken Geiste entgegen. Haben Sansovinos Madonnen-Reliefs

vielleicht nicht in Donatello einen Vorläufer? Und wurden nicht auch sie, wie jene Donatellos,

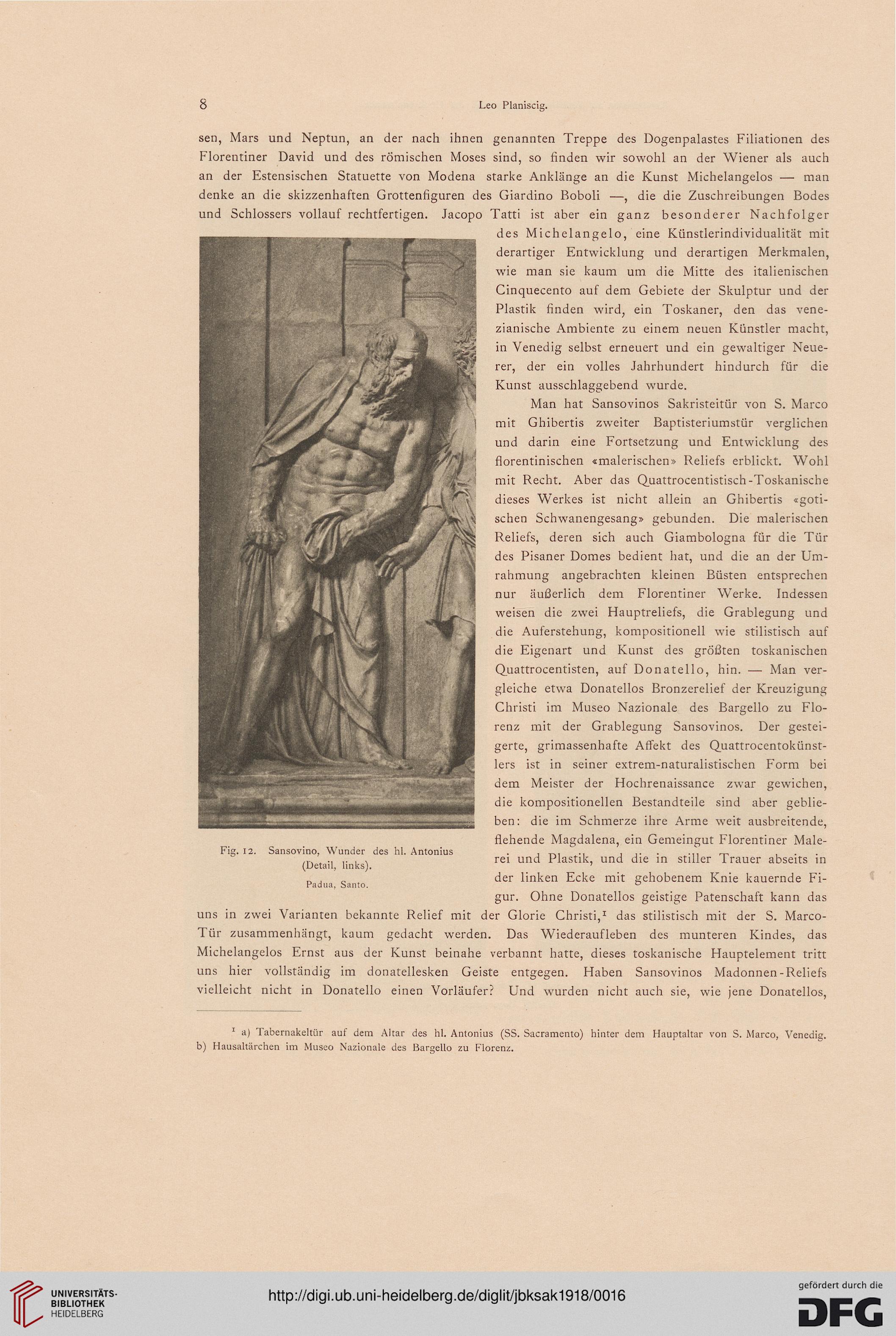

Fig. 12. Sansovino, Wunder des hl. Antonius

(Detail, links).

Padua. Santo.

1 a) Tabernakeltür auf dem Altar des hl. Antonius (SS. Sacramento) hinter dem Hauptaltar von S. Marco, Venedig,

b) Hausaltärchen im Museo Nazionale des Bargello zu Florenz.

Leo Planiscig.

sen, Mars und Neptun, an der nach ihnen genannten Treppe des Dogenpalastes Filiationen des

Florentiner David und des römischen Moses sind, so finden wir sowohl an der Wiener als auch

an der Estensischen Statuette von Modena starke Anklänge an die Kunst Michelangelos — man

denke an die skizzenhaften Grottenfiguren des Giardino Roboli —, die die Zuschreibungen Bodes

und Schlossers vollauf rechtfertigen. Jacopo Tatti ist aber ein ganz besonderer Nachfolger

des Michelangelo, eine Künstlerindividualität mit

derartiger Entwicklung und derartigen Merkmalen,

wie man sie kaum um die Mitte des italienischen

Cinquecento auf dem Gebiete der Skulptur und der

Plastik finden wird; ein Toskaner, den das vene-

zianische Ambiente zu einem neuen Künstler macht,

in Venedig selbst erneuert und ein gewaltiger Neue-

rer, der ein volles Jahrhundert hindurch für die

Kunst ausschlaggebend wurde.

Man hat Sansovinos Sakristeitür von S. Marco

mit Ghibertis zweiter Baptisteriumstür verglichen

und darin eine Fortsetzung und Entwicklung des

florentinischen «malerischen» Reliefs erblickt. Wohl

mit Recht. Aber das Quattrocentistisch-Toskanische

dieses Werkes ist nicht allein an Ghibertis «goti-

schen Schwanengesang» gebunden. Die malerischen

Reliefs, deren sich auch Giambologna für die Tür

des Pisaner Domes bedient hat, und die an der Um-

rahmung angebrachten kleinen Büsten entsprechen

nur äußerlich dem Florentiner Werke. Indessen

weisen die zwei Hauptreliefs, die Grablegung und

die Auferstehung, kompositioneil wie stilistisch auf

die Eigenart und Kunst des größten toskanischen

Quattrocentisten, auf Donatello, hin. — Man ver-

gleiche etwa Donatellos Bronzerelief der Kreuzigung

Christi im Museo Nazionale des Bargello zu Flo-

renz mit der Grablegung Sansovinos. Der gestei-

gerte, grimassenhafte Affekt des Quattrocentokünst-

lers ist in seiner extrem-naturalistischen Form bei

dem Meister der Hochrenaissance zwar gewichen,

die kompositionellen Bestandteile sind aber geblie-

ben: die im Schmerze ihre Arme weit ausbreitende,

flehende Magdalena, ein Gemeingut Florentiner Male-

rei und Plastik, und die in stiller Trauer abseits in

der linken Ecke mit gehobenem Knie kauernde Fi-

gur. Ohne Donatellos geistige Patenschaft kann das

uns in zwei Varianten bekannte Relief mit der Glorie Christi,1 das stilistisch mit der S. Marco-

Tür zusammenhängt, kaum gedacht werden. Das Wiederaufleben des munteren Kindes, das

Michelangelos Ernst aus der Kunst beinahe verbannt hatte, dieses toskanische Hauptelement tritt

uns hier vollständig im donatellesken Geiste entgegen. Haben Sansovinos Madonnen-Reliefs

vielleicht nicht in Donatello einen Vorläufer? Und wurden nicht auch sie, wie jene Donatellos,

Fig. 12. Sansovino, Wunder des hl. Antonius

(Detail, links).

Padua. Santo.

1 a) Tabernakeltür auf dem Altar des hl. Antonius (SS. Sacramento) hinter dem Hauptaltar von S. Marco, Venedig,

b) Hausaltärchen im Museo Nazionale des Bargello zu Florenz.