Randglossen zu Venedigs Bronzeplastik der Hochrenaissance.

9

in zahlreichen Ton-, Stuck- und Cartapestawiederholungen der Nachwelt überliefert? Es sind die

Werkstattrequisiten des XV. Jahrhunderts, die in dem Augenblicke neu aufleben, in dem der

gewaltige Ruck Michelangelos in seiner Wirkung sich abzuschwächen begann und Künstler, die

ebenfalls in florentinischer Tradition aufgewachsen waren, jedoch von seiner genialen Kraft in

neue Vorstellungskreise jäh mitgerissen wurden, den Ausgangspunkt ihrer Entwicklung, somit ihre

Individualität wiederfanden. Es ist kein Rückfall sondern die Rückkehr in die natürlichen, ent-

wicklungsgeschichtlich logischen Bahnen; aber

ebensowenig ein Ausschalten des Neuerlernten

sondern ein mit dem Neuerlernten gleichzeitiges

Fortführen und Weitergestalten jener Errungen-

schaften, die auch für Michelangelo Voraussetzung

gewesen waren. Nur so war ein Aufbauen und

Gedeihen der Kunst möglich. Ausschließliche

Michelangiolisten erstarrten in der Formensprache

des Meisters, gaben ihre Individualität und die

Erfahrung ihrer Vorfahren auf.

Gleichzeitig mit Sansovinos Tribünenreliefs

im Presbyterium von S. Marco vollendete Tinto-

retto sein Markuswunder (1548). Hier wie dort

derselbe Vorwurf (die Befreiung des Dieners vom

Märtyrertode) und dieselben stilistischen Mittel.

Doch Tintoretto ist mit seinem vom Himmel

abstürzenden Markus — dem Wasser und Erde

scheidenden Gott Vater der Sixtina nachempfun-

den — michelangiolesker als Sansovino, dieser

— abgesehen von der Behandlung der Einzelhei-

ten — quattrocentesker. Laura Pittoni1 hat, aller-

dings sehr oberflächlich, die Tribünenreliefs Sanso-

vinos mit den Marmorreliefs in den vatikanischen

Grotten zu Rom, die die Geschichte der Apo-

stelfürsten Petrus und Paulus darstellen, vergli-

chen. Mag auch eine direkte Einwirkung schwer

mit Bestimmtheit festzustellen sein, so bleibt es

dennoch eine Tatsache, daß wenigstens dem

Geiste nach auch in diesem Falle Sansovino

auf Werke des Quattrocento zurückgreift. Der

Ausspruch, eine Renaissance der Renais-

sance hätte um die Mitte des Cinquecento sein

Werk bestimmt, hat trotz des paradoxen Klan-

ges volle Berechtigung.

Aber nicht nur die starke Individualität Sansovinos war für die Werke des großen Quattro-

centokünstlers empfänglich sondern auch seine Schüler und Nachfolger (wahrscheinlich vermittels

eben dieser starken Individualität Sansovinos) erkannten in den Werken Donatellos Elemente, die

zu ihren künstlerischen Bestrebungen paßten und die sich anzueignen sie bemüht waren, nicht als

Nachtreter des Künstlers, wie etwa ein Bellano oder ein Riccio, sondern als Neugestalter, die eine

große Entwicklung durchgemacht hatten und nun dort angelangt waren, wo sie aus dem Wissens-

schatze des Quattrocento Neues schöpfen konnten. Tat denn nicht Michelangelo dasselbe, als

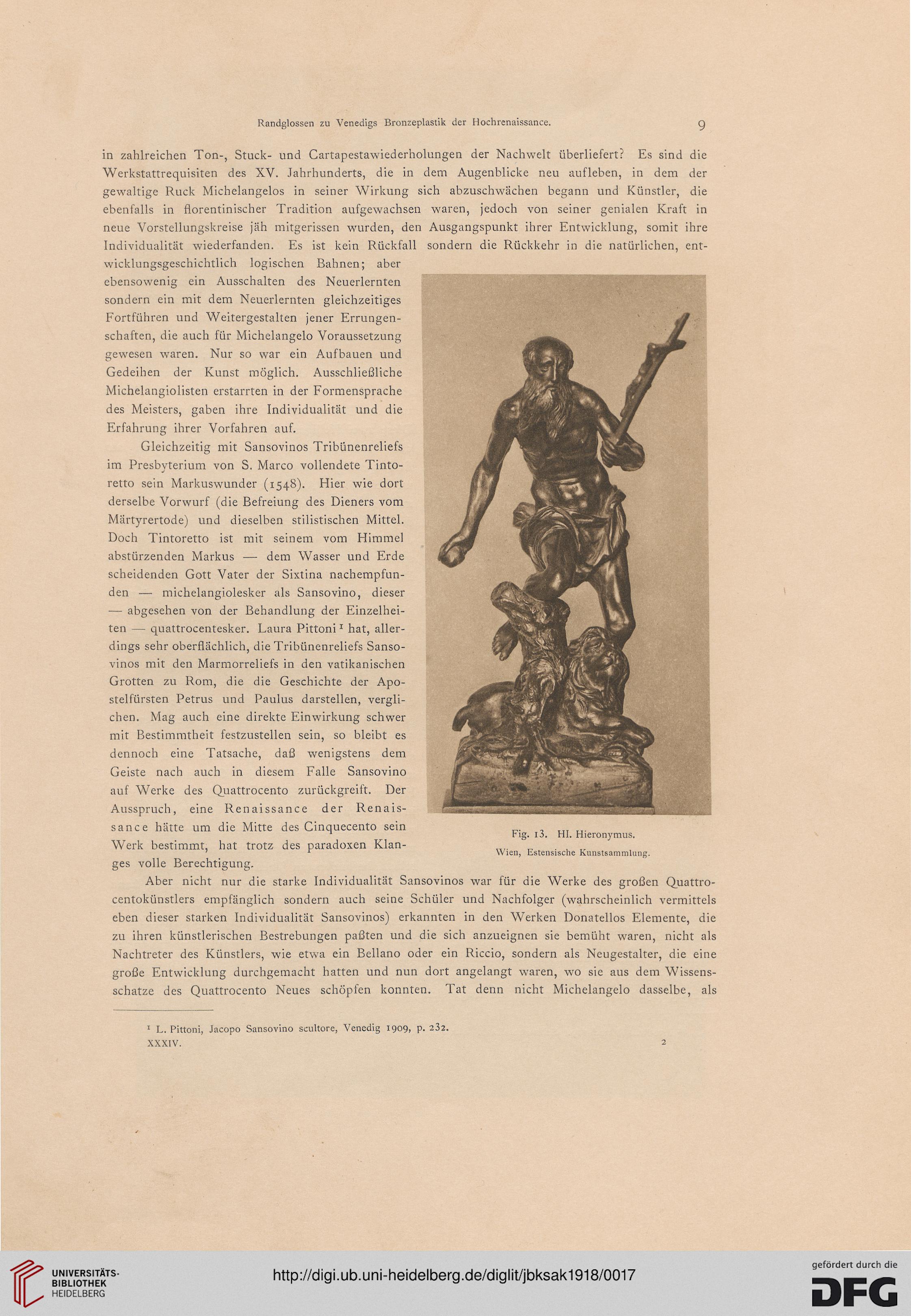

Fig. i3. HI. Hieronymus.

Wien, Estensische Kunstsammlung.

1 L. Pittoni, Jacopo Sansovino scultore, Venedig 1909, p. 232.

XXXIV.

2

9

in zahlreichen Ton-, Stuck- und Cartapestawiederholungen der Nachwelt überliefert? Es sind die

Werkstattrequisiten des XV. Jahrhunderts, die in dem Augenblicke neu aufleben, in dem der

gewaltige Ruck Michelangelos in seiner Wirkung sich abzuschwächen begann und Künstler, die

ebenfalls in florentinischer Tradition aufgewachsen waren, jedoch von seiner genialen Kraft in

neue Vorstellungskreise jäh mitgerissen wurden, den Ausgangspunkt ihrer Entwicklung, somit ihre

Individualität wiederfanden. Es ist kein Rückfall sondern die Rückkehr in die natürlichen, ent-

wicklungsgeschichtlich logischen Bahnen; aber

ebensowenig ein Ausschalten des Neuerlernten

sondern ein mit dem Neuerlernten gleichzeitiges

Fortführen und Weitergestalten jener Errungen-

schaften, die auch für Michelangelo Voraussetzung

gewesen waren. Nur so war ein Aufbauen und

Gedeihen der Kunst möglich. Ausschließliche

Michelangiolisten erstarrten in der Formensprache

des Meisters, gaben ihre Individualität und die

Erfahrung ihrer Vorfahren auf.

Gleichzeitig mit Sansovinos Tribünenreliefs

im Presbyterium von S. Marco vollendete Tinto-

retto sein Markuswunder (1548). Hier wie dort

derselbe Vorwurf (die Befreiung des Dieners vom

Märtyrertode) und dieselben stilistischen Mittel.

Doch Tintoretto ist mit seinem vom Himmel

abstürzenden Markus — dem Wasser und Erde

scheidenden Gott Vater der Sixtina nachempfun-

den — michelangiolesker als Sansovino, dieser

— abgesehen von der Behandlung der Einzelhei-

ten — quattrocentesker. Laura Pittoni1 hat, aller-

dings sehr oberflächlich, die Tribünenreliefs Sanso-

vinos mit den Marmorreliefs in den vatikanischen

Grotten zu Rom, die die Geschichte der Apo-

stelfürsten Petrus und Paulus darstellen, vergli-

chen. Mag auch eine direkte Einwirkung schwer

mit Bestimmtheit festzustellen sein, so bleibt es

dennoch eine Tatsache, daß wenigstens dem

Geiste nach auch in diesem Falle Sansovino

auf Werke des Quattrocento zurückgreift. Der

Ausspruch, eine Renaissance der Renais-

sance hätte um die Mitte des Cinquecento sein

Werk bestimmt, hat trotz des paradoxen Klan-

ges volle Berechtigung.

Aber nicht nur die starke Individualität Sansovinos war für die Werke des großen Quattro-

centokünstlers empfänglich sondern auch seine Schüler und Nachfolger (wahrscheinlich vermittels

eben dieser starken Individualität Sansovinos) erkannten in den Werken Donatellos Elemente, die

zu ihren künstlerischen Bestrebungen paßten und die sich anzueignen sie bemüht waren, nicht als

Nachtreter des Künstlers, wie etwa ein Bellano oder ein Riccio, sondern als Neugestalter, die eine

große Entwicklung durchgemacht hatten und nun dort angelangt waren, wo sie aus dem Wissens-

schatze des Quattrocento Neues schöpfen konnten. Tat denn nicht Michelangelo dasselbe, als

Fig. i3. HI. Hieronymus.

Wien, Estensische Kunstsammlung.

1 L. Pittoni, Jacopo Sansovino scultore, Venedig 1909, p. 232.

XXXIV.

2