IO

F.co Planiscig.

seine Studien ihn von den schon manierierten Naturalisten und Stilisten seiner Zeit ablenkten

und zu dem Urvater moderner Malerei, zu Giotto, hinführten?

II. Tiziano Minio.

Diese Ausführungen geben nun die Möglich-

keit, zwei bis jetzt unbekannte Bronzestatuetten

der Estensischen Kunstsammlung zu Wien, die

Heiligen Petrus und Paulus (Taf. II)1 dar-

stellend, richtig bestimmen zu können.

An diesen Figuren gewahrt man disparate

Elemente: quattrocenteske, beinahe gotische Motive

im Faltenwurf, die in vollem Widerspruch zu

der breiten, malerischen Behandlung des Haares

und des Bartes, namentlich beim Paulus, stehen.

Diese zwei Heiligen mit den großen Händen, mit

den herabfließenden, in gotischen «Augen» am

Boden endigenden Gewandfalten, mit dem schwär-

merisch-milden Ausdruck in den Gesichtern, ge-

mahnen fast an die Werkstatt Peter Vischers; ja

die Gußart selbst, gewisse Roheiten und die Dicke

des Materials, würden für einen deutschen Ur-

sprung unter norditalischem Einfluß sprechen.

Dennoch handelt es sich um sichere Werke des

venezianischen Cinquecento und es wird nieman-

dem schwer fallen, nach den hier angeführten

und abgebildeten Werken Sansovinos ihre nahe

Verwandtschaft mit diesem Meister festzustellen.

Die Reliefs und die Nischenfiguren der Sa-

kristeitür von S. Marco bieten Anhaltspunkte für

den Vergleich der Gewandbehandlung: die lan-

gen, am unteren Ende geschwungenen Gewand-

falten der Madonna auf dem Grablegungsrelief, die

sich zwischen die Knie legen und diese deutlich

markieren, finden wir an den Gewändern unserer

Heiligenstatuetten wieder. Ähnlichkeit herrscht auch

in der Behandlung der Hände: man betrachte die

verhältnismäßig großen, derben, aber gut durch-

modellierten Hände der Figuren an den Tribünen-

reliefs, besonders an jenen drei Reliefs der ersten,

1534 vollendeten Serie. Der Zusammenhang kann

nicht übersehen werden. Auch den Kopftypus

unserer Heiligen treffen wir auf diesen Reliefs wie-

der. Ist der auf allen drei Szenen noch auf Erden

wandelnde heil. Markus nicht ein nächster Verwandter unseres Petrus?

Der sansovineske Charakter dieser zwei Statuetten wäre somit erwiesen, die Zeit ihrer Ent-

stehung (i53o —1540) bestimmt. Es fragt sich aber, ob ihr Meister Sansovino selbst oder einer

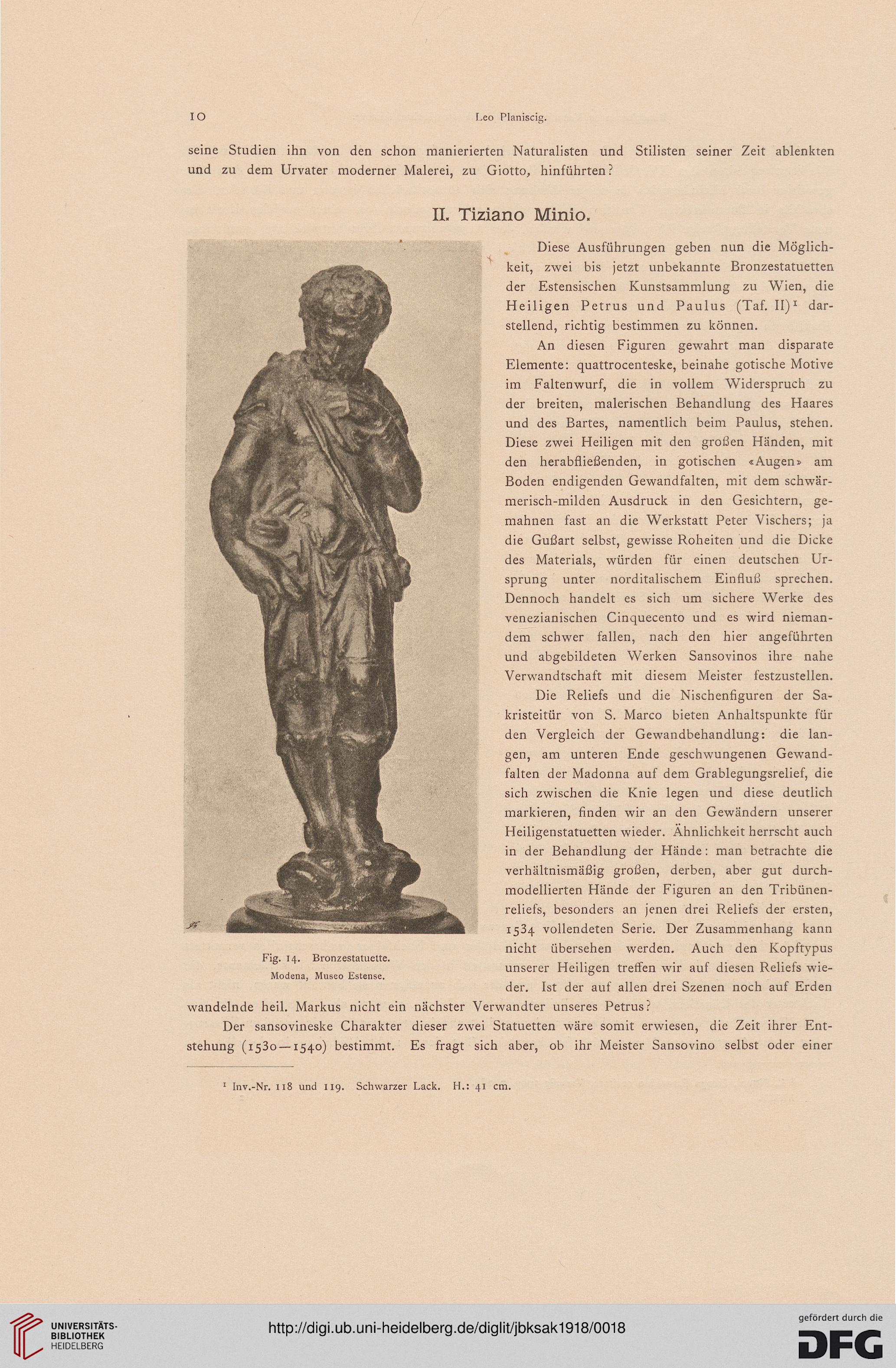

Fig. 14. Bronzestatuette.

Modena, Museo Estense.

1 Inv.-Nr. 118 und 119. Schwarzer Lack. H.: 41 cm.

F.co Planiscig.

seine Studien ihn von den schon manierierten Naturalisten und Stilisten seiner Zeit ablenkten

und zu dem Urvater moderner Malerei, zu Giotto, hinführten?

II. Tiziano Minio.

Diese Ausführungen geben nun die Möglich-

keit, zwei bis jetzt unbekannte Bronzestatuetten

der Estensischen Kunstsammlung zu Wien, die

Heiligen Petrus und Paulus (Taf. II)1 dar-

stellend, richtig bestimmen zu können.

An diesen Figuren gewahrt man disparate

Elemente: quattrocenteske, beinahe gotische Motive

im Faltenwurf, die in vollem Widerspruch zu

der breiten, malerischen Behandlung des Haares

und des Bartes, namentlich beim Paulus, stehen.

Diese zwei Heiligen mit den großen Händen, mit

den herabfließenden, in gotischen «Augen» am

Boden endigenden Gewandfalten, mit dem schwär-

merisch-milden Ausdruck in den Gesichtern, ge-

mahnen fast an die Werkstatt Peter Vischers; ja

die Gußart selbst, gewisse Roheiten und die Dicke

des Materials, würden für einen deutschen Ur-

sprung unter norditalischem Einfluß sprechen.

Dennoch handelt es sich um sichere Werke des

venezianischen Cinquecento und es wird nieman-

dem schwer fallen, nach den hier angeführten

und abgebildeten Werken Sansovinos ihre nahe

Verwandtschaft mit diesem Meister festzustellen.

Die Reliefs und die Nischenfiguren der Sa-

kristeitür von S. Marco bieten Anhaltspunkte für

den Vergleich der Gewandbehandlung: die lan-

gen, am unteren Ende geschwungenen Gewand-

falten der Madonna auf dem Grablegungsrelief, die

sich zwischen die Knie legen und diese deutlich

markieren, finden wir an den Gewändern unserer

Heiligenstatuetten wieder. Ähnlichkeit herrscht auch

in der Behandlung der Hände: man betrachte die

verhältnismäßig großen, derben, aber gut durch-

modellierten Hände der Figuren an den Tribünen-

reliefs, besonders an jenen drei Reliefs der ersten,

1534 vollendeten Serie. Der Zusammenhang kann

nicht übersehen werden. Auch den Kopftypus

unserer Heiligen treffen wir auf diesen Reliefs wie-

der. Ist der auf allen drei Szenen noch auf Erden

wandelnde heil. Markus nicht ein nächster Verwandter unseres Petrus?

Der sansovineske Charakter dieser zwei Statuetten wäre somit erwiesen, die Zeit ihrer Ent-

stehung (i53o —1540) bestimmt. Es fragt sich aber, ob ihr Meister Sansovino selbst oder einer

Fig. 14. Bronzestatuette.

Modena, Museo Estense.

1 Inv.-Nr. 118 und 119. Schwarzer Lack. H.: 41 cm.