i6

Leo Planiscig.

duelle, bei einem der Schüler Sansovinos klar hervortretende Charakteristika uns die Möglichkeit

bieten, unseren zwei Bronzen statt der allgemeinen Bestimmung «Sansovino-Schule» einen Künst-

lernamen, den Tiziano Minios, verleihen zu können.

Die Köpfe der personifizierten Gestalten von Etsch und Po am Mittelrelief der Attika wieder-

holen den schon besprochenen sansovinesken Idealtypus. Sie verleugnen sicher nicht ihre Her-

kunft. Doch gegenüber der sansovinesken Prägnanz des Ausdruckes erscheinen sie uns schwam-

mig, jener inneren Charakteristik beraubt, die bei der sogenannten Winterstatuette noch so deut-

lich gekennzeichnet erschien, in ihrer Wirkung durch das zweimalige Auftreten fast derselben

Figur mit verschiedener innerer Symbolik abge-

schwächt. Beim Hieronymus des Vittoria in der

Frari-Kirche, so sehr er auch eine Ableitung des

sansovinesken Idealtypus ist, spürt man einen inne-

ren Bewegungsdrang, man vergißt seine stilistische

Herkunft, das Typische schwindet, man glaubt an

das Individuum Hieronymus. Hier hingegen ist das

Typische alltäglich geworden, ornamental vervielfältigt.

Ahnliche Typen finden wir an den oft erwähn-

ten Tribünenreliefs der ersten Serie in S. Marco, die

teilweise auch mit dem Namen des Minio verbunden

sind. Der heil. Markus ist hier ein Korrelat für unse-

ren heil. Petrus. Für den heil. Paulus finden wir

aber ein ausgesprochenes Parallelstück in der Figur

der liegenden Flußgottheit rechts am mittleren Attika-

relief. Die Ubereinstimmungen in der Kopfbehand-

lung sind derart, daß sie jeden Zweifel an derselben

Autorschaft ausschließen; und daß wir hier, unter

den typisch gewordenen Formen Sansovinos etwas

individuell Eigenartiges vor uns haben, ist schon mit

Nachdruck betont worden. Vor allem betrachte man

die Bart- und Haarbehandlung: den in lange Ein-

zellocken geteilten Bart, die ebenfalls langen, vom

Wirbel ausgehenden Haarlocken, den in den Kinn-

bart übergehenden Schnurrbart; dann die Gestaltung

der Stirne: die gewölbt zusammengezogenen Augen-

brauen, die starke Betonung des Jochbeines. Es sind

charakteristische Merkmale, die nicht übersehen wer-

den können und die unserer Zuschreibung einen festen Stützpunkt verleihen, zumal wenn wir

unsere zwei Heiligen mit den Relieffiguren des Taufbeckens im Baptisterium von S. Marco ver-

gleichen, einem gesicherten Werk Minios, das er 1546 zusammen mit Desiderio da Firenze voll-

endete.

Das Altertümliche, Gotische unserer zwei Heiligenstatuetten wurde bereits hervorgehoben, das

Zurückgreifen Sansovinos auf Formen der Frührenaissance mit Nachdruck betont. Wie Tiziano

Aspetti bei der Ausführung seiner Szenen aus dem Leben des heil. Daniel in der Domkrypta zu

Padua dem Einflüsse Donatellos erlag, so scheint uns auch hier Donatellos Geist, wenn auch nicht

mit Gewalt zu herrschen, so doch mit größerem Nachdruck, als dies bei Sansovino der Fall ge-

wesen war, zu wirken. Weist unser heil. Petrus nicht eine gewisse Verwandtschaft mit Dona-

tellos heil. Prosdozimus vom Hochaltar des Santo zu Padua auf?

Unzweifelhaft derselben Hand, die unsere zwei Heiligenstatuetten modelliert hat, gehört eine

Statuette der kunstindustriellen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses an: es ist dies die

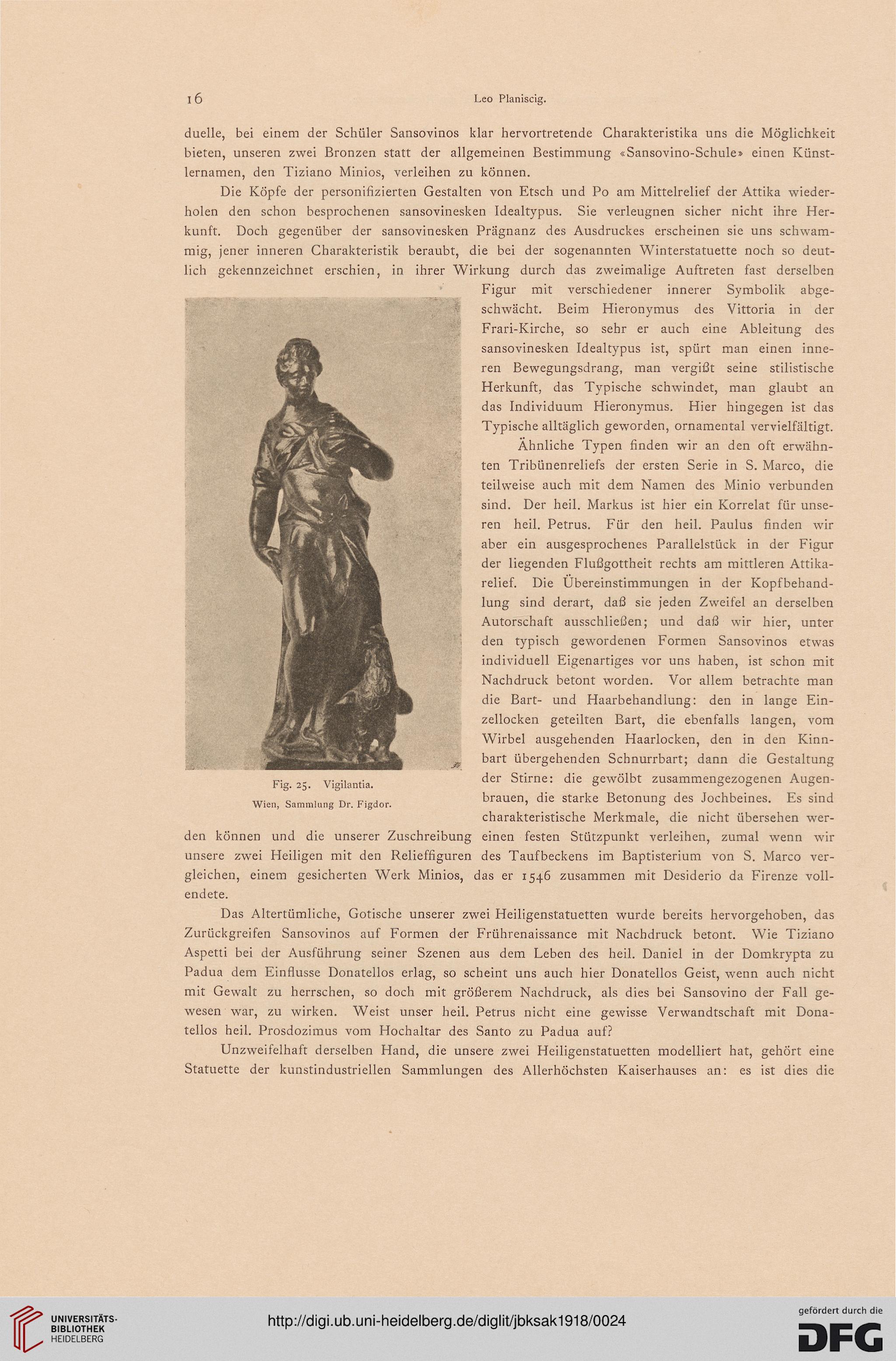

Fig. 25. Vigilantia.

Wien, Sammlung Dr. Figdor.

Leo Planiscig.

duelle, bei einem der Schüler Sansovinos klar hervortretende Charakteristika uns die Möglichkeit

bieten, unseren zwei Bronzen statt der allgemeinen Bestimmung «Sansovino-Schule» einen Künst-

lernamen, den Tiziano Minios, verleihen zu können.

Die Köpfe der personifizierten Gestalten von Etsch und Po am Mittelrelief der Attika wieder-

holen den schon besprochenen sansovinesken Idealtypus. Sie verleugnen sicher nicht ihre Her-

kunft. Doch gegenüber der sansovinesken Prägnanz des Ausdruckes erscheinen sie uns schwam-

mig, jener inneren Charakteristik beraubt, die bei der sogenannten Winterstatuette noch so deut-

lich gekennzeichnet erschien, in ihrer Wirkung durch das zweimalige Auftreten fast derselben

Figur mit verschiedener innerer Symbolik abge-

schwächt. Beim Hieronymus des Vittoria in der

Frari-Kirche, so sehr er auch eine Ableitung des

sansovinesken Idealtypus ist, spürt man einen inne-

ren Bewegungsdrang, man vergißt seine stilistische

Herkunft, das Typische schwindet, man glaubt an

das Individuum Hieronymus. Hier hingegen ist das

Typische alltäglich geworden, ornamental vervielfältigt.

Ahnliche Typen finden wir an den oft erwähn-

ten Tribünenreliefs der ersten Serie in S. Marco, die

teilweise auch mit dem Namen des Minio verbunden

sind. Der heil. Markus ist hier ein Korrelat für unse-

ren heil. Petrus. Für den heil. Paulus finden wir

aber ein ausgesprochenes Parallelstück in der Figur

der liegenden Flußgottheit rechts am mittleren Attika-

relief. Die Ubereinstimmungen in der Kopfbehand-

lung sind derart, daß sie jeden Zweifel an derselben

Autorschaft ausschließen; und daß wir hier, unter

den typisch gewordenen Formen Sansovinos etwas

individuell Eigenartiges vor uns haben, ist schon mit

Nachdruck betont worden. Vor allem betrachte man

die Bart- und Haarbehandlung: den in lange Ein-

zellocken geteilten Bart, die ebenfalls langen, vom

Wirbel ausgehenden Haarlocken, den in den Kinn-

bart übergehenden Schnurrbart; dann die Gestaltung

der Stirne: die gewölbt zusammengezogenen Augen-

brauen, die starke Betonung des Jochbeines. Es sind

charakteristische Merkmale, die nicht übersehen wer-

den können und die unserer Zuschreibung einen festen Stützpunkt verleihen, zumal wenn wir

unsere zwei Heiligen mit den Relieffiguren des Taufbeckens im Baptisterium von S. Marco ver-

gleichen, einem gesicherten Werk Minios, das er 1546 zusammen mit Desiderio da Firenze voll-

endete.

Das Altertümliche, Gotische unserer zwei Heiligenstatuetten wurde bereits hervorgehoben, das

Zurückgreifen Sansovinos auf Formen der Frührenaissance mit Nachdruck betont. Wie Tiziano

Aspetti bei der Ausführung seiner Szenen aus dem Leben des heil. Daniel in der Domkrypta zu

Padua dem Einflüsse Donatellos erlag, so scheint uns auch hier Donatellos Geist, wenn auch nicht

mit Gewalt zu herrschen, so doch mit größerem Nachdruck, als dies bei Sansovino der Fall ge-

wesen war, zu wirken. Weist unser heil. Petrus nicht eine gewisse Verwandtschaft mit Dona-

tellos heil. Prosdozimus vom Hochaltar des Santo zu Padua auf?

Unzweifelhaft derselben Hand, die unsere zwei Heiligenstatuetten modelliert hat, gehört eine

Statuette der kunstindustriellen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses an: es ist dies die

Fig. 25. Vigilantia.

Wien, Sammlung Dr. Figdor.