170

Rudolf Oldenbour".

Schauers wird jetzt das Ziel seiner Kunst. Der Form soll nur soweit Rechnung getragen werden,

als sie den Inhalt nicht beeinträchtigt. Zweifellos brachten diese Grundsätze auf die verstiegenen

Ideale des Romanismus eine gesunde Reaktion, die einzige, durch die diesem schemenhaften künst-

lerischen Treiben neue, lebenspendende Impulse zugeführt werden konnten.

Der ganze weitere Verlauf von Rubens' Entwicklung besteht nun im Durchdringen und Ver-

söhnen des südlichen Formalismus, in dem er bis zu seinem dreißigsten Lebensjahre gedacht und

geschaffen hatte, mit dem Vor-

recht des Individuellen, auf das

er von Caravaggio gewiesen wor-

den war. Diese scheinbar schärf-

sten Gegensätze klingen in sei-

nem Wirken harmonisch zusam-

men, aus ihrer gegenseitigen Be-

fruchtung folgen bis ins hohe

Alter in ungeschwächter Frische

immer neue Schöpfungen. Ein

Dualismus, der jedem Geringeren

verhängnisvoll geworden wäre,

fand in ihm eine Synthese von

um so zwingenderer Macht, als

sie künstlerisch die Lebensbedin-

gungen seines gesamten Landes

und Volkes abgeklärt widerspie-

gelte: das germanische Naturell

geistlich und weltlich unter der

Botmäßigkeit des Südens.

Rubens beginnt seine Tätig-

keit in Antwerpen mit zwei gro-

ßen Gemälden, die in ihrer un-

gleichen Gestalt ein aufschluß-

reiches Bild von seiner noch im

Zwiespalt schwankenden Verfas-

sung geben. Die «Disputa der

Kirchenväter» der St. Paulskirche

zu Antwerpen (Fig. r) steht noch

ganz auf dem Boden seiner ita-

lienischen Altäre: der Komposi-

tionsgedanke ist von Raffael ent-

lehnt und mit wenig Glück in

das hohe Format gepreßt. Als neuartig fallen nur einzelne Typen von aufdringlicher Individualität

ins Auge, die den akademischen Posen der Figuren peinlich widersprechen. Rubens sucht hier von

der obligaten Verzückung oder dem resigniert nach innen gekehrten Blick loszukommen, dem er,

der Raffaelschen Tradition folgend, noch bei den Heiligen der Chiesa Nuova treu geblieben

war.1 Dieser befangenen Arbeit folgt schon 1609 oder spätestens im Beginn des Jahres 1610 die

Cedire Romuli dmMrcs, mliir Cruy Vrilrj fiiii rrugnä vrflwia pwta virum vi, Btr&U*

OUiruxii vritris frmini I........'m- Et rrfliC Uiidü pars bona miliribiii; Defcndit um lt prniK

CUß.l tmxtfinw v«t D. KWNKI WOVI.KIO {•atprum kiiir ausjntoltm p-wiumftf Jufnm rjrrum

•nun rtjrtfjtm PlTWS BlI'LLKl Rrr>ZNIV5 ynmtirfi um ('im Ibvaa a srJ.ul\ mimsr Iwr VIQAT.

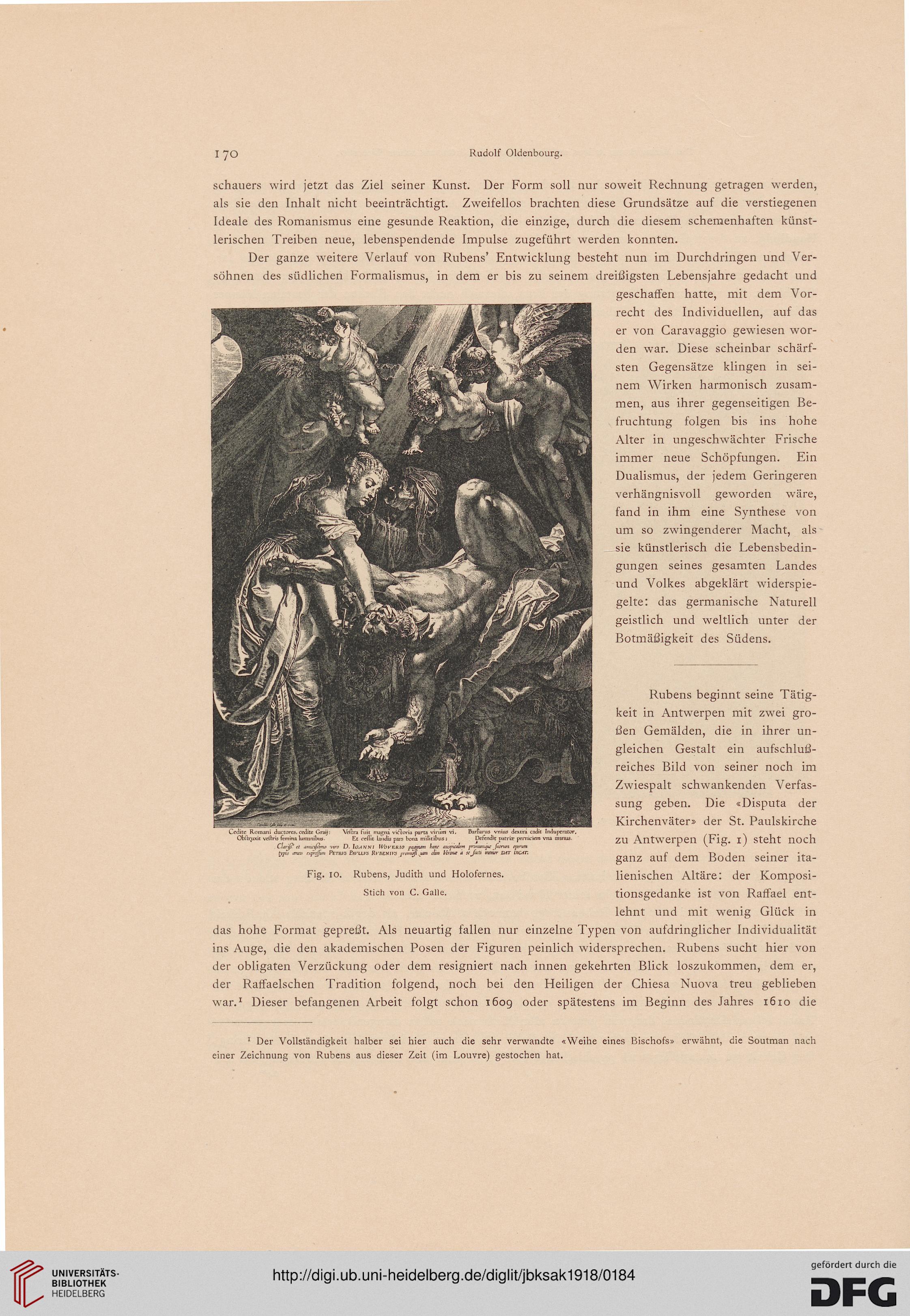

Fig. 10. Rubens, Judith und Holofernes.

Stich von C. Galle.

1 Der Vollständigkeit halber sei hier auch die sehr verwandte «Weihe eines Bischofs» erwähnt, die Soutman nach

einer Zeichnung von Rubens aus dieser Zeit (im Louvre) gestochen hat.

Rudolf Oldenbour".

Schauers wird jetzt das Ziel seiner Kunst. Der Form soll nur soweit Rechnung getragen werden,

als sie den Inhalt nicht beeinträchtigt. Zweifellos brachten diese Grundsätze auf die verstiegenen

Ideale des Romanismus eine gesunde Reaktion, die einzige, durch die diesem schemenhaften künst-

lerischen Treiben neue, lebenspendende Impulse zugeführt werden konnten.

Der ganze weitere Verlauf von Rubens' Entwicklung besteht nun im Durchdringen und Ver-

söhnen des südlichen Formalismus, in dem er bis zu seinem dreißigsten Lebensjahre gedacht und

geschaffen hatte, mit dem Vor-

recht des Individuellen, auf das

er von Caravaggio gewiesen wor-

den war. Diese scheinbar schärf-

sten Gegensätze klingen in sei-

nem Wirken harmonisch zusam-

men, aus ihrer gegenseitigen Be-

fruchtung folgen bis ins hohe

Alter in ungeschwächter Frische

immer neue Schöpfungen. Ein

Dualismus, der jedem Geringeren

verhängnisvoll geworden wäre,

fand in ihm eine Synthese von

um so zwingenderer Macht, als

sie künstlerisch die Lebensbedin-

gungen seines gesamten Landes

und Volkes abgeklärt widerspie-

gelte: das germanische Naturell

geistlich und weltlich unter der

Botmäßigkeit des Südens.

Rubens beginnt seine Tätig-

keit in Antwerpen mit zwei gro-

ßen Gemälden, die in ihrer un-

gleichen Gestalt ein aufschluß-

reiches Bild von seiner noch im

Zwiespalt schwankenden Verfas-

sung geben. Die «Disputa der

Kirchenväter» der St. Paulskirche

zu Antwerpen (Fig. r) steht noch

ganz auf dem Boden seiner ita-

lienischen Altäre: der Komposi-

tionsgedanke ist von Raffael ent-

lehnt und mit wenig Glück in

das hohe Format gepreßt. Als neuartig fallen nur einzelne Typen von aufdringlicher Individualität

ins Auge, die den akademischen Posen der Figuren peinlich widersprechen. Rubens sucht hier von

der obligaten Verzückung oder dem resigniert nach innen gekehrten Blick loszukommen, dem er,

der Raffaelschen Tradition folgend, noch bei den Heiligen der Chiesa Nuova treu geblieben

war.1 Dieser befangenen Arbeit folgt schon 1609 oder spätestens im Beginn des Jahres 1610 die

Cedire Romuli dmMrcs, mliir Cruy Vrilrj fiiii rrugnä vrflwia pwta virum vi, Btr&U*

OUiruxii vritris frmini I........'m- Et rrfliC Uiidü pars bona miliribiii; Defcndit um lt prniK

CUß.l tmxtfinw v«t D. KWNKI WOVI.KIO {•atprum kiiir ausjntoltm p-wiumftf Jufnm rjrrum

•nun rtjrtfjtm PlTWS BlI'LLKl Rrr>ZNIV5 ynmtirfi um ('im Ibvaa a srJ.ul\ mimsr Iwr VIQAT.

Fig. 10. Rubens, Judith und Holofernes.

Stich von C. Galle.

1 Der Vollständigkeit halber sei hier auch die sehr verwandte «Weihe eines Bischofs» erwähnt, die Soutman nach

einer Zeichnung von Rubens aus dieser Zeit (im Louvre) gestochen hat.