174

Rudolf Oldenbourg.

einem geradezu unerträglichen Mißverhältnis. Wie hätte wohl je ein kopierender Gehilfe der Werk-

statt das wohlproportionierte Berliner Bild, das als die frühere Version ausgegeben wird, derart zu

verändern gewagt?

Den Höhepunkt dieser Phase, in der Rubens alle Symmetrie oder überhaupt Schematik des

Bildaufbaus durchbricht, um den Inhalt ungeschwächt zur Geltung zu bringen, bezeichnet die

«Kreuzaufrichtung» in der Antwerpener Kathedrale, die 1610 konzipiert und im folgenden Jahre

vollendet wurde (Fig. 5). In seinem titanischen Drang nach schrankenloser Ungebundenheit setzt sich

der Künstler, sehr zu Ungunsten der Bildwirkung, sogar über die gegebene Dreiteilung hinweg,

was er sich bei seinen späteren Triptychen in dieser Form nie wieder gestattet hat. Ähnlich dem

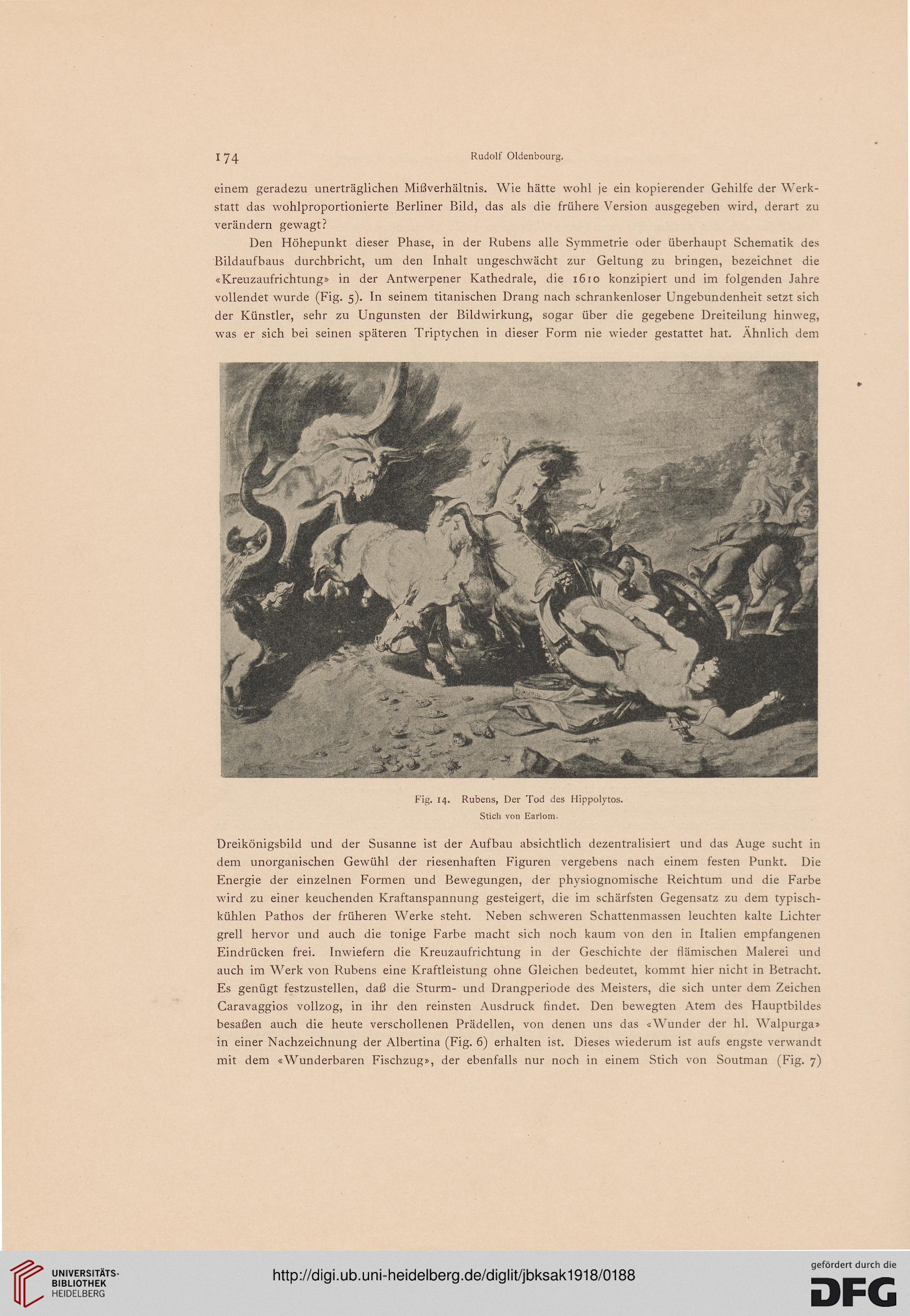

Fig. 14. Rubens, Der Tod des Hippolytos.

Sticli von Earlom.

Dreikönigsbild und der Susanne ist der Aufbau absichtlich dezentralisiert und das Auge sucht in

dem unorganischen Gewühl der riesenhaften Figuren vergebens nach einem festen Punkt. Die

Energie der einzelnen Formen und Bewegungen, der physiognomische Reichtum und die Farbe

wird zu einer keuchenden Kraftanspannung gesteigert, die im schärfsten Gegensatz zu dem typisch-

kühlen Pathos der früheren Werke steht. Neben schweren Schattenmassen leuchten kalte Lichter

grell hervor und auch die tonige Farbe macht sich noch kaum von den in Italien empfangenen

Eindrücken frei. Inwiefern die Kreuzaufrichtung in der Geschichte der flämischen Malerei und

auch im Werk von Rubens eine Kraftleistung ohne Gleichen bedeutet, kommt hier nicht in Betracht.

Es genügt festzustellen, daß die Sturm- und Drangperiode des Meisters, die sich unter dem Zeichen

Caravaggios vollzog, in ihr den reinsten Ausdruck findet. Den bewegten Atem des Hauptbildes

besaßen auch die heute verschollenen Prädellen, von denen uns das «Wunder der hl. Walpurga»

in einer Nachzeichnung der Albertina (Fig. 6) erhalten ist. Dieses wiederum ist aufs engste verwandt

mit dem «Wunderbaren Fischzug», der ebenfalls nur noch in einem Stich von Soutman (Fig. 7)

Rudolf Oldenbourg.

einem geradezu unerträglichen Mißverhältnis. Wie hätte wohl je ein kopierender Gehilfe der Werk-

statt das wohlproportionierte Berliner Bild, das als die frühere Version ausgegeben wird, derart zu

verändern gewagt?

Den Höhepunkt dieser Phase, in der Rubens alle Symmetrie oder überhaupt Schematik des

Bildaufbaus durchbricht, um den Inhalt ungeschwächt zur Geltung zu bringen, bezeichnet die

«Kreuzaufrichtung» in der Antwerpener Kathedrale, die 1610 konzipiert und im folgenden Jahre

vollendet wurde (Fig. 5). In seinem titanischen Drang nach schrankenloser Ungebundenheit setzt sich

der Künstler, sehr zu Ungunsten der Bildwirkung, sogar über die gegebene Dreiteilung hinweg,

was er sich bei seinen späteren Triptychen in dieser Form nie wieder gestattet hat. Ähnlich dem

Fig. 14. Rubens, Der Tod des Hippolytos.

Sticli von Earlom.

Dreikönigsbild und der Susanne ist der Aufbau absichtlich dezentralisiert und das Auge sucht in

dem unorganischen Gewühl der riesenhaften Figuren vergebens nach einem festen Punkt. Die

Energie der einzelnen Formen und Bewegungen, der physiognomische Reichtum und die Farbe

wird zu einer keuchenden Kraftanspannung gesteigert, die im schärfsten Gegensatz zu dem typisch-

kühlen Pathos der früheren Werke steht. Neben schweren Schattenmassen leuchten kalte Lichter

grell hervor und auch die tonige Farbe macht sich noch kaum von den in Italien empfangenen

Eindrücken frei. Inwiefern die Kreuzaufrichtung in der Geschichte der flämischen Malerei und

auch im Werk von Rubens eine Kraftleistung ohne Gleichen bedeutet, kommt hier nicht in Betracht.

Es genügt festzustellen, daß die Sturm- und Drangperiode des Meisters, die sich unter dem Zeichen

Caravaggios vollzog, in ihr den reinsten Ausdruck findet. Den bewegten Atem des Hauptbildes

besaßen auch die heute verschollenen Prädellen, von denen uns das «Wunder der hl. Walpurga»

in einer Nachzeichnung der Albertina (Fig. 6) erhalten ist. Dieses wiederum ist aufs engste verwandt

mit dem «Wunderbaren Fischzug», der ebenfalls nur noch in einem Stich von Soutman (Fig. 7)