Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.

175

vorliegt. Die krampfhaften Wölbungen und Drehungen der Riesenleiber, die sinnlose Hast der

Bewegungen und das wenig berechnete Nebeneinander der Figuren entspricht durchaus dem in

seinem Ungestüm etwas verzettelten Kraftaufwand der Kreuzaufrichtung. Wahrscheinlich hat sich

Soutman wie gewöhnlich in seiner Reproduktion weitgehende Freiheiten gestattet und den Bild-

ausschnitt erweitert, womit sich der breite Raum erklären würde, der die gedrängte Gruppe, dem

Sinn der übrigen gleichzeitigen Kompositionen ganz widersprechend, umspielt.

Im Grunde lag alles Maßlose dem Wesen des Meisters fern. Wenn er dieses einzige Mal

das gemessene Andante seiner Entwicklung beschleunigt und sich einer überschäumenden Schaffens-

lust unbedenklich überläßt, so mag dieser Überschuß dem vorausgegangenen schweren Druck

des klassischen Kothurns zugute gehalten werden. Als echter Klassizist hat Rubens sonst zu allen

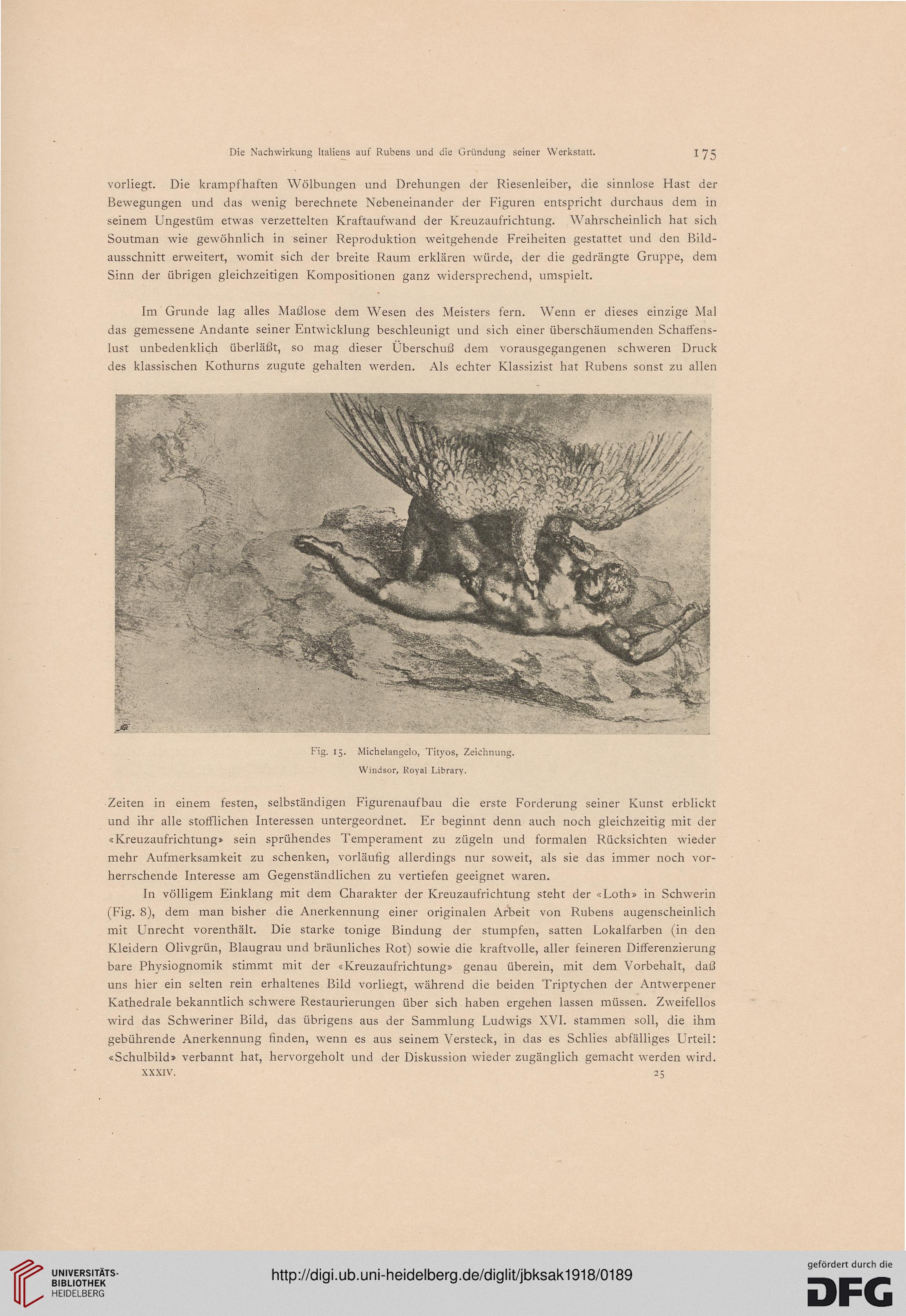

Fig. 15. Michelangelo, Tityos, Zeichnung.

Windsor, Royal Library.

Zeiten in einem festen, selbständigen Figurenaufbau die erste Forderung seiner Kunst erblickt

und ihr alle stofflichen Interessen untergeordnet. Er beginnt denn auch noch gleichzeitig mit der

«Kreuzaufrichtung» sein sprühendes Temperament zu zügeln und formalen Rücksichten wieder

mehr Aufmerksamkeit zu schenken, vorläufig allerdings nur soweit, als sie das immer noch vor-

herrschende Interesse am Gegenständlichen zu vertiefen geeignet waren.

In völligem Einklang mit dem Charakter der Kreuzaufrichtung steht der «Loth» in Schwerin

(Fig. 8), dem man bisher die Anerkennung einer originalen Arbeit von Rubens augenscheinlich

mit Unrecht vorenthält. Die starke tonige Bindung der stumpfen, satten Lokalfarben (in den

Kleidern Olivgrün, Blaugrau und bräunliches Rot) sowie die kraftvolle, aller feineren Differenzierung

bare Physiognomik stimmt mit der «Kreuzaufrichtung» genau überein, mit dem Vorbehalt, daß

uns hier ein selten rein erhaltenes Bild vorliegt, während die beiden Triptychen der Antwerpener

Kathedrale bekanntlich schwere Restaurierungen über sich haben ergehen lassen müssen. Zweifellos

wird das Schweriner Bild, das übrigens aus der Sammlung Ludwigs XVI. stammen soll, die ihm

gebührende Anerkennung finden, wenn es aus seinem Versteck, in das es Schlies abfälliges Urteil:

«Schulbild» verbannt hat, hervorgeholt und der Diskussion wieder zugänglich gemacht werden wird,

xxxiv. 25

175

vorliegt. Die krampfhaften Wölbungen und Drehungen der Riesenleiber, die sinnlose Hast der

Bewegungen und das wenig berechnete Nebeneinander der Figuren entspricht durchaus dem in

seinem Ungestüm etwas verzettelten Kraftaufwand der Kreuzaufrichtung. Wahrscheinlich hat sich

Soutman wie gewöhnlich in seiner Reproduktion weitgehende Freiheiten gestattet und den Bild-

ausschnitt erweitert, womit sich der breite Raum erklären würde, der die gedrängte Gruppe, dem

Sinn der übrigen gleichzeitigen Kompositionen ganz widersprechend, umspielt.

Im Grunde lag alles Maßlose dem Wesen des Meisters fern. Wenn er dieses einzige Mal

das gemessene Andante seiner Entwicklung beschleunigt und sich einer überschäumenden Schaffens-

lust unbedenklich überläßt, so mag dieser Überschuß dem vorausgegangenen schweren Druck

des klassischen Kothurns zugute gehalten werden. Als echter Klassizist hat Rubens sonst zu allen

Fig. 15. Michelangelo, Tityos, Zeichnung.

Windsor, Royal Library.

Zeiten in einem festen, selbständigen Figurenaufbau die erste Forderung seiner Kunst erblickt

und ihr alle stofflichen Interessen untergeordnet. Er beginnt denn auch noch gleichzeitig mit der

«Kreuzaufrichtung» sein sprühendes Temperament zu zügeln und formalen Rücksichten wieder

mehr Aufmerksamkeit zu schenken, vorläufig allerdings nur soweit, als sie das immer noch vor-

herrschende Interesse am Gegenständlichen zu vertiefen geeignet waren.

In völligem Einklang mit dem Charakter der Kreuzaufrichtung steht der «Loth» in Schwerin

(Fig. 8), dem man bisher die Anerkennung einer originalen Arbeit von Rubens augenscheinlich

mit Unrecht vorenthält. Die starke tonige Bindung der stumpfen, satten Lokalfarben (in den

Kleidern Olivgrün, Blaugrau und bräunliches Rot) sowie die kraftvolle, aller feineren Differenzierung

bare Physiognomik stimmt mit der «Kreuzaufrichtung» genau überein, mit dem Vorbehalt, daß

uns hier ein selten rein erhaltenes Bild vorliegt, während die beiden Triptychen der Antwerpener

Kathedrale bekanntlich schwere Restaurierungen über sich haben ergehen lassen müssen. Zweifellos

wird das Schweriner Bild, das übrigens aus der Sammlung Ludwigs XVI. stammen soll, die ihm

gebührende Anerkennung finden, wenn es aus seinem Versteck, in das es Schlies abfälliges Urteil:

«Schulbild» verbannt hat, hervorgeholt und der Diskussion wieder zugänglich gemacht werden wird,

xxxiv. 25