Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.

179

vom 11. Mai 1611 erwähnt und die hier (Fig. 11) ohne die apokryphe Erweiterung auf der rechten

Seite wiedergegeben wird.1 Wahrscheinlich war das Gemälde ursprünglich sogar ohne die Putten

links gedacht, die mit einem breiten Streifen angesetzt sind, jedoch deutlich die Hand des Meisters

erkennen lassen. In allen diesen früheren Arbeiten ersetzt die starke Füllung der Fläche den

Mangel an feinerer kompositioneller Gliederung, und wo das Einzelne, wie hier der männliche

Akt, noch zusammenhangslos für sich allein spricht, da übernimmt der enge Rahmen, der die

vollen Körper in sich zusammenpreßt, die-Funktion des verbindenden Elementes. In dieser Hin-

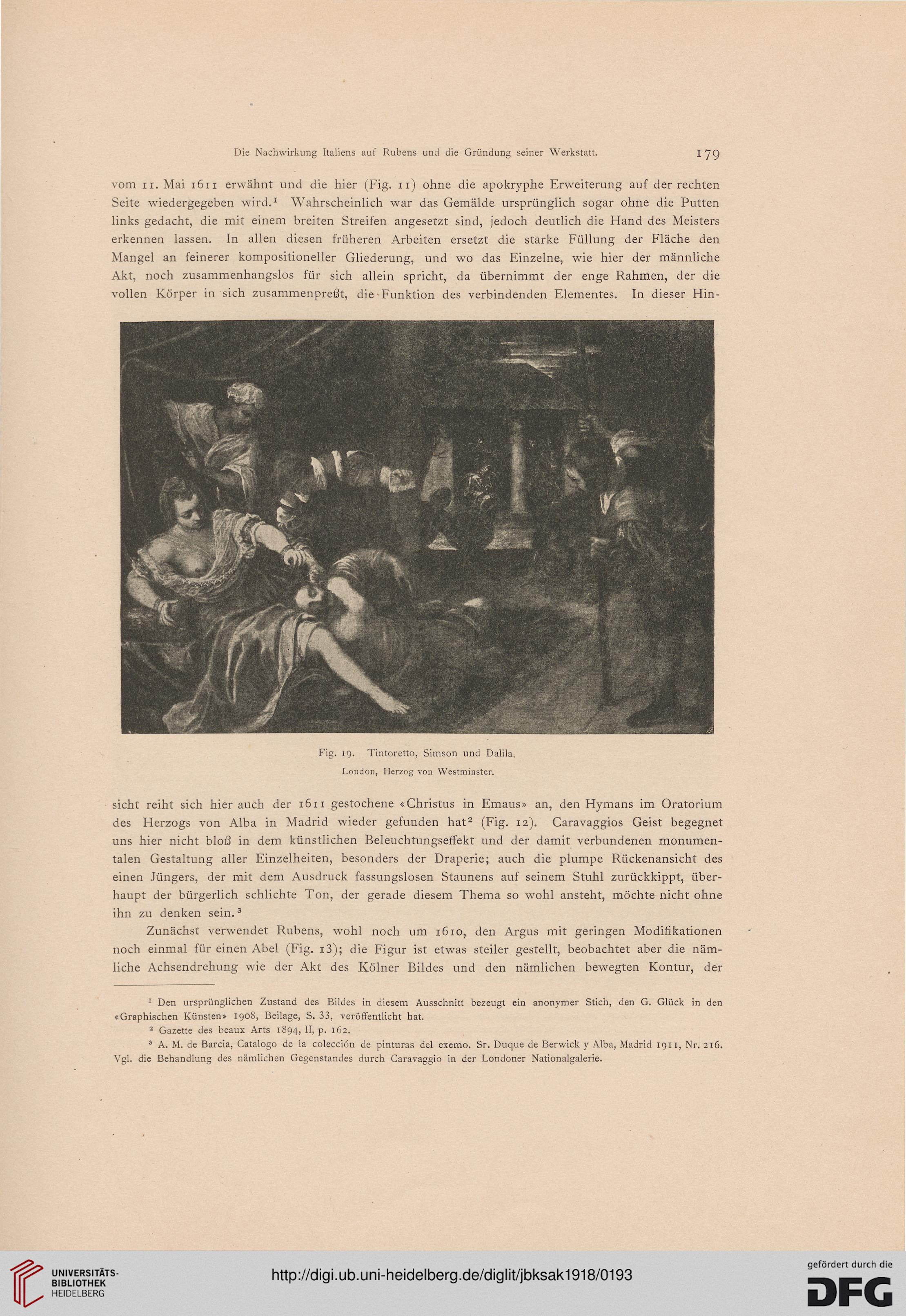

Fig. 19. Tintoretto, Simson und Dalila.

London, Herzog von Westminster.

sieht reiht sich hierauch der 1611 gestochene «Christus in Emaus» an, den Hymans im Oratorium

des Herzogs von Alba in Madrid wieder gefunden hat2 (Fig. 12). Caravaggios Geist begegnet

uns hier nicht bloß in dem künstlichen Beleuchtungseffekt und der damit verbundenen monumen-

talen Gestaltung aller Einzelheiten, besonders der Draperie; auch die plumpe Rückenansicht des

einen Jüngers, der mit dem Ausdruck fassungslosen Staunens auf seinem Stuhl zurückkippt, über-

haupt der bürgerlich schlichte Ton, der gerade diesem Thema so wohl ansteht, möchte nicht ohne

ihn zu denken sein.3

Zunächst verwendet Rubens, wohl noch um 1610, den Argus mit geringen Modifikationen

noch einmal für einen Abel (Fig. i3); die Figur ist etwas steiler gestellt, beobachtet aber die näm-

liche Achsendrehung wie der Akt des Kölner Bildes und den nämlichen bewegten Kontur, der

1 Den ursprünglichen Zustand des Bildes in diesem Ausschnitt bezeugt ein anonymer Stich, den G. Glück in den

«Graphischen Künsten» 190S, Beilage, S. 33, veröffentlicht hat.

2 Gazette des beaux Ans 1894, II, p. 162.

3 A. M. de Barcia, Catalogo de la coleeeiön de pinturas del exemo. Sr. Duque de Berwick y Alba, Madrid 1911, Nr. 216.

Vgl. die Behandlung des nämlichen Gegenstandes durch Caravaggio in der Londoner Nationalgalerie.

179

vom 11. Mai 1611 erwähnt und die hier (Fig. 11) ohne die apokryphe Erweiterung auf der rechten

Seite wiedergegeben wird.1 Wahrscheinlich war das Gemälde ursprünglich sogar ohne die Putten

links gedacht, die mit einem breiten Streifen angesetzt sind, jedoch deutlich die Hand des Meisters

erkennen lassen. In allen diesen früheren Arbeiten ersetzt die starke Füllung der Fläche den

Mangel an feinerer kompositioneller Gliederung, und wo das Einzelne, wie hier der männliche

Akt, noch zusammenhangslos für sich allein spricht, da übernimmt der enge Rahmen, der die

vollen Körper in sich zusammenpreßt, die-Funktion des verbindenden Elementes. In dieser Hin-

Fig. 19. Tintoretto, Simson und Dalila.

London, Herzog von Westminster.

sieht reiht sich hierauch der 1611 gestochene «Christus in Emaus» an, den Hymans im Oratorium

des Herzogs von Alba in Madrid wieder gefunden hat2 (Fig. 12). Caravaggios Geist begegnet

uns hier nicht bloß in dem künstlichen Beleuchtungseffekt und der damit verbundenen monumen-

talen Gestaltung aller Einzelheiten, besonders der Draperie; auch die plumpe Rückenansicht des

einen Jüngers, der mit dem Ausdruck fassungslosen Staunens auf seinem Stuhl zurückkippt, über-

haupt der bürgerlich schlichte Ton, der gerade diesem Thema so wohl ansteht, möchte nicht ohne

ihn zu denken sein.3

Zunächst verwendet Rubens, wohl noch um 1610, den Argus mit geringen Modifikationen

noch einmal für einen Abel (Fig. i3); die Figur ist etwas steiler gestellt, beobachtet aber die näm-

liche Achsendrehung wie der Akt des Kölner Bildes und den nämlichen bewegten Kontur, der

1 Den ursprünglichen Zustand des Bildes in diesem Ausschnitt bezeugt ein anonymer Stich, den G. Glück in den

«Graphischen Künsten» 190S, Beilage, S. 33, veröffentlicht hat.

2 Gazette des beaux Ans 1894, II, p. 162.

3 A. M. de Barcia, Catalogo de la coleeeiön de pinturas del exemo. Sr. Duque de Berwick y Alba, Madrid 1911, Nr. 216.

Vgl. die Behandlung des nämlichen Gegenstandes durch Caravaggio in der Londoner Nationalgalerie.