182

Rudolf Oldenbourg.

Die Rückbewegung zum Klassizismus.

Die Umkehr von der frischen, tief persönlichen Mitteilung, die wir als die Folge von Rubens'

Berührung mit dem südlichen Naturalismus erkannt hatten, zu der kühlen, eklektischen Haltung

seiner Jugend soll uns zunächst in ihrem Verlauf an dem vorliegenden Bildermaterial beschäftigen,

ehe wir nach ihrer Veranlassung und dauernden Bedeutung für die späteren Jahre forschen. Unsere

zeitliche Aneinanderreihung der

zahlreichen, häufig nur noch in

Stichen erhaltenen Arbeiten dieser

Zeit folgt der allgemeinen Ent-

wicklungstendenz der wenigen

datierten Werke, wobei freilich

der Bestimmung im einzelnen

ein gewisser Spielraum zugestan-

den werden muß, da es vermes-

sen wäre, innerhalb einer ohne-

hin schon so kurzen Zeitspanne

die chronologische Unterschei-

dung bis zum Letzten treiben

zu wollen. Mehr noch als das

Datum des einzelnen Werkes

interessiert uns die Entstehung

und Weiterentwicklung der we-

nigen Bildtypen, unter die sich

in der Tat die große Mehrzahl

der Kompositionen dieser Jahre

einordnen lassen.

Die wesentliche Divergenz,

die gerade die beiden Tripty-

chen in der Antwerpener Kathe-

drale voneinander trennt, liegt

in der Wiederaufnahme eines

streng durchdachten und abge-

wogenen Plgurenaufbaues in der

«Kreuzabnahme» gegenüber dem

elementaren Vorherrschen des

Stoffes in ihrem Gegenstück. In

den folgenden Arbeiten verpuppt

sich Rubens nun immer beharr-

licher in einen kühlen, fast starren Formalismus, er beginnt mehr und mehr mit tieferen persönlichen

Äußerungen zu kargen; der naive Eklektizismus nach antiken und italienischen Vorbildern, den er

seit seiner Rückkehr von Italien ganz überwunden zu haben schien, tritt wieder stark hervor und

die allgemeine Mäßigung des Empfindens führt schließlich bis zu frostiger Indifferenz. Dieser

Umschwung bahnt sich im Jahre 1611 an und führt bis 1614, immer empfindlicher auf Kosten des

Inhalts, zu einer Harmonie der figuralen Komposition, wie sie seit Raffael nicht mehr erreicht

worden war.

Noch recht plump verrät sich die Absicht in dem «Seneca» der Münchener Pinakothek, der

allgemein zu früh, nämlich in die italienische Zeit des Meisters datiert zu werden pflegt. Die

ängstlich zentrale Stellung der Hauptfigur steht zu dem kühnen Schwung der früheren Kompositionen

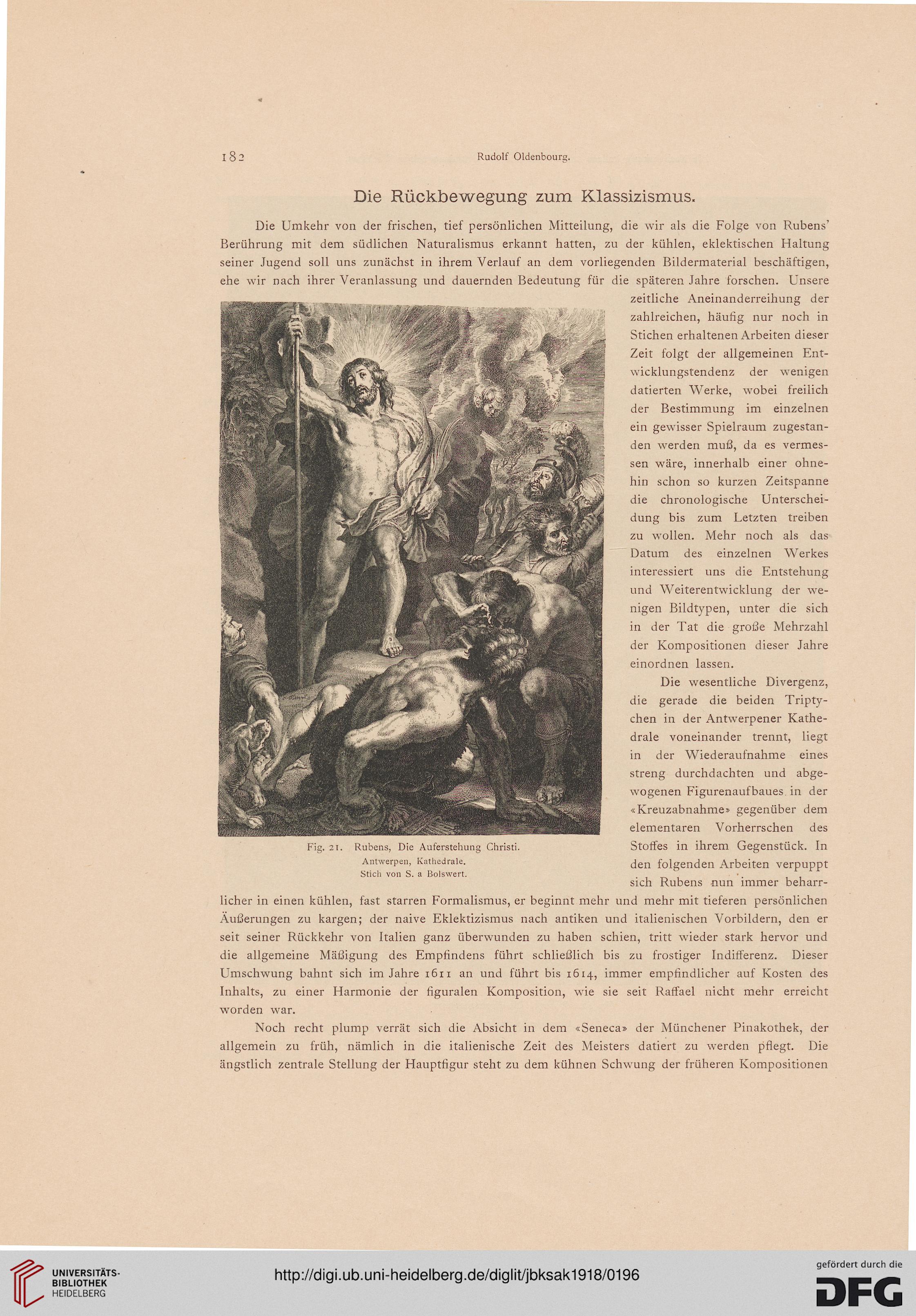

Fig. 21. Rubens, Die Auferstehung Christi.

Antwerpen, Kathedrale.

Stich von S. a Bolswert.

Rudolf Oldenbourg.

Die Rückbewegung zum Klassizismus.

Die Umkehr von der frischen, tief persönlichen Mitteilung, die wir als die Folge von Rubens'

Berührung mit dem südlichen Naturalismus erkannt hatten, zu der kühlen, eklektischen Haltung

seiner Jugend soll uns zunächst in ihrem Verlauf an dem vorliegenden Bildermaterial beschäftigen,

ehe wir nach ihrer Veranlassung und dauernden Bedeutung für die späteren Jahre forschen. Unsere

zeitliche Aneinanderreihung der

zahlreichen, häufig nur noch in

Stichen erhaltenen Arbeiten dieser

Zeit folgt der allgemeinen Ent-

wicklungstendenz der wenigen

datierten Werke, wobei freilich

der Bestimmung im einzelnen

ein gewisser Spielraum zugestan-

den werden muß, da es vermes-

sen wäre, innerhalb einer ohne-

hin schon so kurzen Zeitspanne

die chronologische Unterschei-

dung bis zum Letzten treiben

zu wollen. Mehr noch als das

Datum des einzelnen Werkes

interessiert uns die Entstehung

und Weiterentwicklung der we-

nigen Bildtypen, unter die sich

in der Tat die große Mehrzahl

der Kompositionen dieser Jahre

einordnen lassen.

Die wesentliche Divergenz,

die gerade die beiden Tripty-

chen in der Antwerpener Kathe-

drale voneinander trennt, liegt

in der Wiederaufnahme eines

streng durchdachten und abge-

wogenen Plgurenaufbaues in der

«Kreuzabnahme» gegenüber dem

elementaren Vorherrschen des

Stoffes in ihrem Gegenstück. In

den folgenden Arbeiten verpuppt

sich Rubens nun immer beharr-

licher in einen kühlen, fast starren Formalismus, er beginnt mehr und mehr mit tieferen persönlichen

Äußerungen zu kargen; der naive Eklektizismus nach antiken und italienischen Vorbildern, den er

seit seiner Rückkehr von Italien ganz überwunden zu haben schien, tritt wieder stark hervor und

die allgemeine Mäßigung des Empfindens führt schließlich bis zu frostiger Indifferenz. Dieser

Umschwung bahnt sich im Jahre 1611 an und führt bis 1614, immer empfindlicher auf Kosten des

Inhalts, zu einer Harmonie der figuralen Komposition, wie sie seit Raffael nicht mehr erreicht

worden war.

Noch recht plump verrät sich die Absicht in dem «Seneca» der Münchener Pinakothek, der

allgemein zu früh, nämlich in die italienische Zeit des Meisters datiert zu werden pflegt. Die

ängstlich zentrale Stellung der Hauptfigur steht zu dem kühnen Schwung der früheren Kompositionen

Fig. 21. Rubens, Die Auferstehung Christi.

Antwerpen, Kathedrale.

Stich von S. a Bolswert.