Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.

I87

klare Vorstellung hatte, indem er sie einerseits wie den «Ganymed» in Wien, den «Loth» in Schwerin

oder den «Adonis» in Düsseldorf kurzweg als «Schulbilder» bezeichnet, anderseits aber nachweisbar

spätere Werke in diese Jahre versetzt. Freilich überwiegt in dem Wiener Bacchanal die erdige

Färbung der metallenen Schüsseln und Geräte, in denen uns zum erstenmal ein nicht der eigent-

lichen Werkstatt des Meisters angehöriger Mitarbeiter entgegentritt. Die gehaltvolle Zeichnung

der Akte aber und der dumpfe

Fleischton, in dem das schwere

Kolorit der vorausgegangenen Zeit

mit der jetzt einsetzenden küh-

len Buntheit kämpft, läßt die

Degradierung des Bildes zu einer

Schularbeit als unberechtigt er-

scheinen. Mag auch die Gesamt-

wirkung, vor allem durch das

starke farbige Versinken der nicht

von Rubens herrührenden Teile,

verzettelt und unerfreulich sein,

so besitzt die Gruppe des Silen

doch einen bedeutenden und fein

abgewogenen Schwung, der nur

von der Hand des Meisters aus-

gehen konnte, und darf auch nach

ihrem kräftigen malerischen Vor-

trag, dessen schwere Töne sich

noch ganz den Arbeiten um 1610

angliedern, nicht einem Kopisten

zugewiesen werden.

Die bisher aufgeführten Ar-

beiten haben uns noch kaum

über das Jahr 1611 hinausgeführt.

In Einzelheiten, besonders in den

Typen, der «Kreuzaufrichtung»

noch recht ähnlich, gehen sie in

ihrer festen Struktur doch über

sie hinaus. Die Komposition be-

darf zur Verbindung ihrer einzel-

nen Teile nicht mehr des sie eng

umspannenden Rahmens sondern besitzt in dem organischen Verhältnis ihrer Elemente selbständi-

gen Halt. Die schwer lastenden Körper und der sachliche Ernst jeder Bewegung entsprechen dem

Verlangen nach jener gemessenen, abgeklärten Ruhe, die gegenüber der wilden Erregtheit der

«Kreuzaufrichtung» der bereits 1612 vollendeten «Kreuzabnahme» (Fig. 20) ihre reife Größe ver-

leiht.1

Der Aufbau dieses Werkes rechnet eigentlich nur mit zweidimensionalen Werten: Die Figuren

fügen sich der Linie und Silhouette nach aneinander, halten sich aber alle in gleich bemessener Distanz

vom Beschauer, so daß der Eindruck der Tiefe gar keine Rolle spielt. Im Vergleich zur «Krenz-

aufrichtung» ist hier das Episodenhafte unterdrückt und die Szene mehr als ein Zustand aufgefaßt,

dessen «grandiose Einheit alle Gestalten am Tun und Empfinden teilnehmen» läßt (Burckhardt).

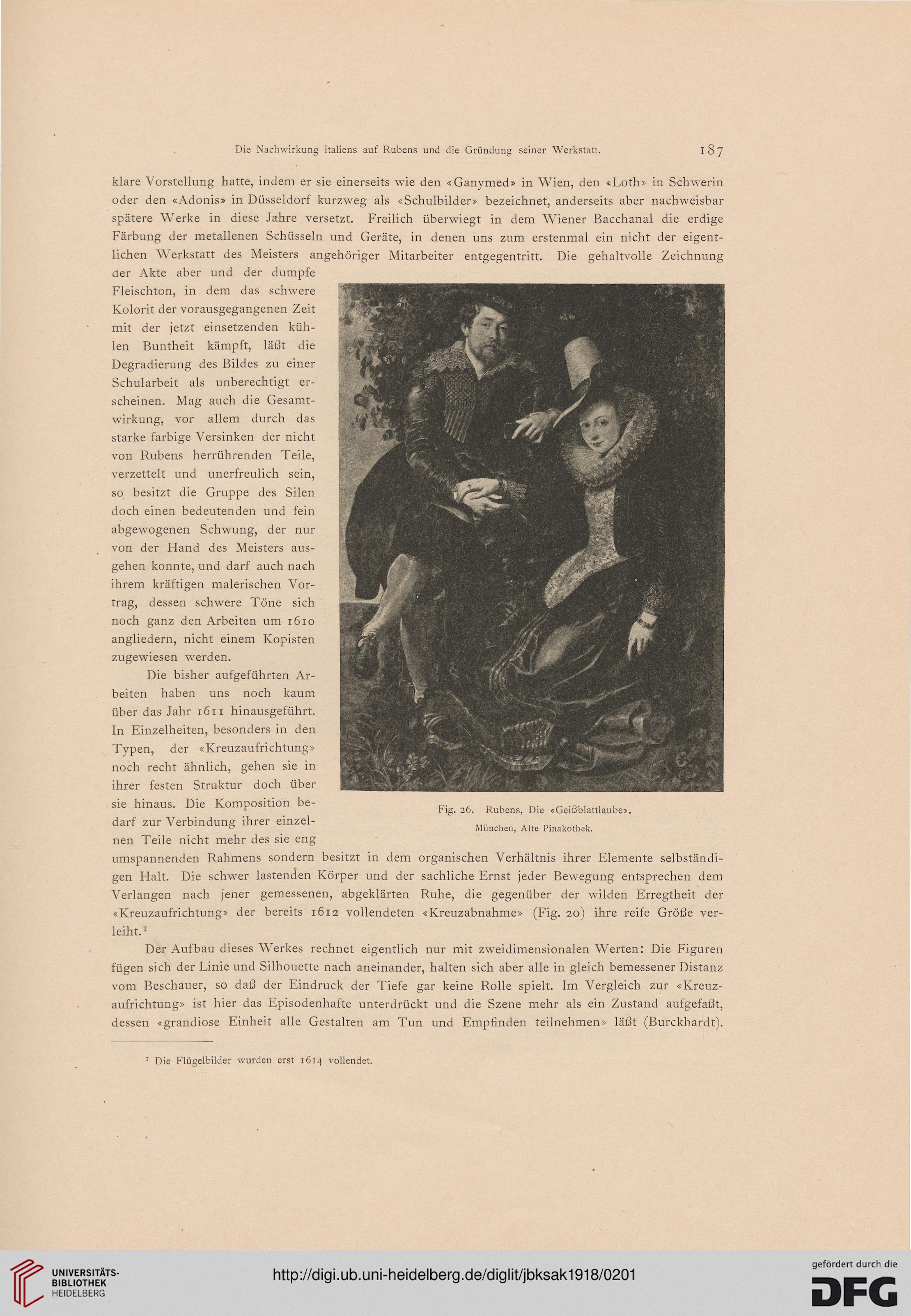

Fig. 26. Rubens, Die «Geißblattlaube».

München, Alte Pinakothek.

1 Die Flügelbilder wurden erst 1614 vollendet.

I87

klare Vorstellung hatte, indem er sie einerseits wie den «Ganymed» in Wien, den «Loth» in Schwerin

oder den «Adonis» in Düsseldorf kurzweg als «Schulbilder» bezeichnet, anderseits aber nachweisbar

spätere Werke in diese Jahre versetzt. Freilich überwiegt in dem Wiener Bacchanal die erdige

Färbung der metallenen Schüsseln und Geräte, in denen uns zum erstenmal ein nicht der eigent-

lichen Werkstatt des Meisters angehöriger Mitarbeiter entgegentritt. Die gehaltvolle Zeichnung

der Akte aber und der dumpfe

Fleischton, in dem das schwere

Kolorit der vorausgegangenen Zeit

mit der jetzt einsetzenden küh-

len Buntheit kämpft, läßt die

Degradierung des Bildes zu einer

Schularbeit als unberechtigt er-

scheinen. Mag auch die Gesamt-

wirkung, vor allem durch das

starke farbige Versinken der nicht

von Rubens herrührenden Teile,

verzettelt und unerfreulich sein,

so besitzt die Gruppe des Silen

doch einen bedeutenden und fein

abgewogenen Schwung, der nur

von der Hand des Meisters aus-

gehen konnte, und darf auch nach

ihrem kräftigen malerischen Vor-

trag, dessen schwere Töne sich

noch ganz den Arbeiten um 1610

angliedern, nicht einem Kopisten

zugewiesen werden.

Die bisher aufgeführten Ar-

beiten haben uns noch kaum

über das Jahr 1611 hinausgeführt.

In Einzelheiten, besonders in den

Typen, der «Kreuzaufrichtung»

noch recht ähnlich, gehen sie in

ihrer festen Struktur doch über

sie hinaus. Die Komposition be-

darf zur Verbindung ihrer einzel-

nen Teile nicht mehr des sie eng

umspannenden Rahmens sondern besitzt in dem organischen Verhältnis ihrer Elemente selbständi-

gen Halt. Die schwer lastenden Körper und der sachliche Ernst jeder Bewegung entsprechen dem

Verlangen nach jener gemessenen, abgeklärten Ruhe, die gegenüber der wilden Erregtheit der

«Kreuzaufrichtung» der bereits 1612 vollendeten «Kreuzabnahme» (Fig. 20) ihre reife Größe ver-

leiht.1

Der Aufbau dieses Werkes rechnet eigentlich nur mit zweidimensionalen Werten: Die Figuren

fügen sich der Linie und Silhouette nach aneinander, halten sich aber alle in gleich bemessener Distanz

vom Beschauer, so daß der Eindruck der Tiefe gar keine Rolle spielt. Im Vergleich zur «Krenz-

aufrichtung» ist hier das Episodenhafte unterdrückt und die Szene mehr als ein Zustand aufgefaßt,

dessen «grandiose Einheit alle Gestalten am Tun und Empfinden teilnehmen» läßt (Burckhardt).

Fig. 26. Rubens, Die «Geißblattlaube».

München, Alte Pinakothek.

1 Die Flügelbilder wurden erst 1614 vollendet.