194

Rudolf Oldenbourg.

nüchternen Linie des Schienbeins gewandt vervollkommnet. Sehr viel freier kehrt der kauernde

Frauenakt in der «Susanne» von 1614 in Stockholm1 wieder, einer für dieses Jahr überraschend

temperamentvollen Arbeit, die freilich im Grunde doch nur einen prächtig bewegten Akt bietet,

da die in der äußersten Ecke angedeuteten Greise in keinem andern Zusammenhang mit der

Hauptfigur stehen, als daß sie ihre Wendung motivieren. Gerade die Geschichte der Susanne, die

die Verbindung dreier Figuren forderte und eine große Mannigfaltigkeit von Bewegung zuließ,

scheint Rubens in dieser Zeit angezogen zu haben. Dem Stockholmer Bild war außer einem

Entwurf im Britischen Museum

eine wenig glückliche Fassung

vorausgegangen, die in einem

Stich von Pontius (Fig. 29) vor-

liegt (alte Kopie in Stockholm).

Die befangen stockende Anord-

nung der drei nebeneinander ste-

henden Figuren, von denen die

eine ebenso nüchtern, ihrer Höhe

parallel, vom Rahmen durch-

schnitten wird wie das Weib des

Hiob auf dem Altar von 1612

(Fig. 23), entspricht durchaus der

verlegenen Auffassung des Gegen-

standes überhaupt: Bei der Be-

rührung des Alten springt die

Jungfrau auf und setzt einen Fuß

ganz unmotiviert auf den Sche-

mel, um jene Krümmung des

Rumpfes zu ermöglichen, in der

immer noch die kauernde Venus

nachklingt. Viel passender hat

Rubens gleichzeitig die nämliche

Stellung für eine «Dejanira» be-

nützt, die vom Rücken des ge-

troffenen Centauren absteigt (Schul-

repliken in Sanssouci [Fig. 3o]

und Pommersfelden); in der «Susanne» aber verschuldet ihr unsachgemäßes Auftreten eine peinliche

Kälte, von der die Erinnerung mit förmlichem Bedauern zu jenem rauschend pathetischen Bild von

1609 in Madrid zurückschweift. Doch gerade dieser Rückblick weist wieder auf die Ziele, um die

sich Rubens jetzt so heiß bemühte: Die spätere Gruppe ist struktiv geklärt; an Stelle der prächtigen

Gewandmassen, aus denen die Köpfe der beiden Greise hervorkamen, stehen jetzt zwar nüchterne,

aber streng auf den Akt hin durchdachte Gestalten, die sich mit der Hauptfigur zu einer ge-

schlossenen Masse zusammenfügen. Überhaupt herrscht die Frau nicht mehr in dem Maße vor,

daß die Greise wie früher nur als nebensächlich dazu improvisiert erscheinen, sondern der Vorgang

findet als Ganzes in einer Gruppe von gleichwertigen Figuren seinen künstlerischen Ausdruck.

Daß sich bei diesem scharf überlegenden Schaffen die Wärme der Empfindung, die uns für das

frühere Bild so stark einnimmt, in demselben Verhältnis abkühlt, in dem der «Pausias» zur

«Geißblattlaube» stand, und dadurch ein Motiv wie die tastende Hand auf dem Rücken des

Weibes fast anstößig wirkt, müssen wir den bedeutenden Folgen zugute halten, die die formale

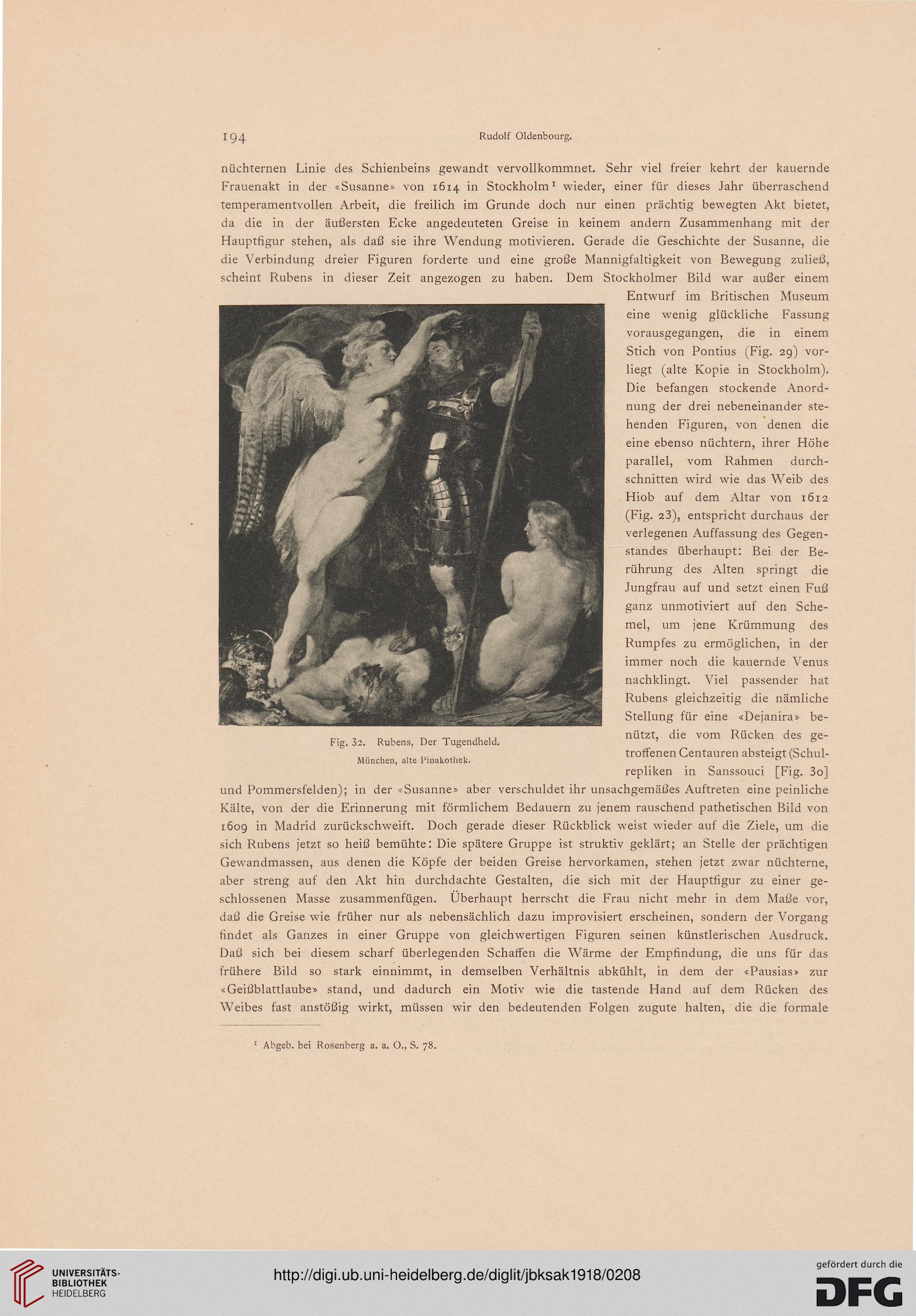

Fig. 32. Ruhens, Der Tugendheld.

München, alte Pinakothek.

1 Ahgeb. bei Rosenberg a. a. O., S. 78.

Rudolf Oldenbourg.

nüchternen Linie des Schienbeins gewandt vervollkommnet. Sehr viel freier kehrt der kauernde

Frauenakt in der «Susanne» von 1614 in Stockholm1 wieder, einer für dieses Jahr überraschend

temperamentvollen Arbeit, die freilich im Grunde doch nur einen prächtig bewegten Akt bietet,

da die in der äußersten Ecke angedeuteten Greise in keinem andern Zusammenhang mit der

Hauptfigur stehen, als daß sie ihre Wendung motivieren. Gerade die Geschichte der Susanne, die

die Verbindung dreier Figuren forderte und eine große Mannigfaltigkeit von Bewegung zuließ,

scheint Rubens in dieser Zeit angezogen zu haben. Dem Stockholmer Bild war außer einem

Entwurf im Britischen Museum

eine wenig glückliche Fassung

vorausgegangen, die in einem

Stich von Pontius (Fig. 29) vor-

liegt (alte Kopie in Stockholm).

Die befangen stockende Anord-

nung der drei nebeneinander ste-

henden Figuren, von denen die

eine ebenso nüchtern, ihrer Höhe

parallel, vom Rahmen durch-

schnitten wird wie das Weib des

Hiob auf dem Altar von 1612

(Fig. 23), entspricht durchaus der

verlegenen Auffassung des Gegen-

standes überhaupt: Bei der Be-

rührung des Alten springt die

Jungfrau auf und setzt einen Fuß

ganz unmotiviert auf den Sche-

mel, um jene Krümmung des

Rumpfes zu ermöglichen, in der

immer noch die kauernde Venus

nachklingt. Viel passender hat

Rubens gleichzeitig die nämliche

Stellung für eine «Dejanira» be-

nützt, die vom Rücken des ge-

troffenen Centauren absteigt (Schul-

repliken in Sanssouci [Fig. 3o]

und Pommersfelden); in der «Susanne» aber verschuldet ihr unsachgemäßes Auftreten eine peinliche

Kälte, von der die Erinnerung mit förmlichem Bedauern zu jenem rauschend pathetischen Bild von

1609 in Madrid zurückschweift. Doch gerade dieser Rückblick weist wieder auf die Ziele, um die

sich Rubens jetzt so heiß bemühte: Die spätere Gruppe ist struktiv geklärt; an Stelle der prächtigen

Gewandmassen, aus denen die Köpfe der beiden Greise hervorkamen, stehen jetzt zwar nüchterne,

aber streng auf den Akt hin durchdachte Gestalten, die sich mit der Hauptfigur zu einer ge-

schlossenen Masse zusammenfügen. Überhaupt herrscht die Frau nicht mehr in dem Maße vor,

daß die Greise wie früher nur als nebensächlich dazu improvisiert erscheinen, sondern der Vorgang

findet als Ganzes in einer Gruppe von gleichwertigen Figuren seinen künstlerischen Ausdruck.

Daß sich bei diesem scharf überlegenden Schaffen die Wärme der Empfindung, die uns für das

frühere Bild so stark einnimmt, in demselben Verhältnis abkühlt, in dem der «Pausias» zur

«Geißblattlaube» stand, und dadurch ein Motiv wie die tastende Hand auf dem Rücken des

Weibes fast anstößig wirkt, müssen wir den bedeutenden Folgen zugute halten, die die formale

Fig. 32. Ruhens, Der Tugendheld.

München, alte Pinakothek.

1 Ahgeb. bei Rosenberg a. a. O., S. 78.