196

Rudolf Oldenbourg.

eine Skizze nach dem Brudermord befunden haben, die nun zur bildmäßigen Ausgestaltung

gelangte. In dem unfesten, etwas schiefen Stehen des David glaubt man sogar ein leichtes Nach-

klingen der für die Unteransicht berechneten Verkürzungen in Tizians Deckengemälde zu spüren;

im übrigen erlaubt der mangelhafte Stich von Muxel keine weiteren Beobachtungen.

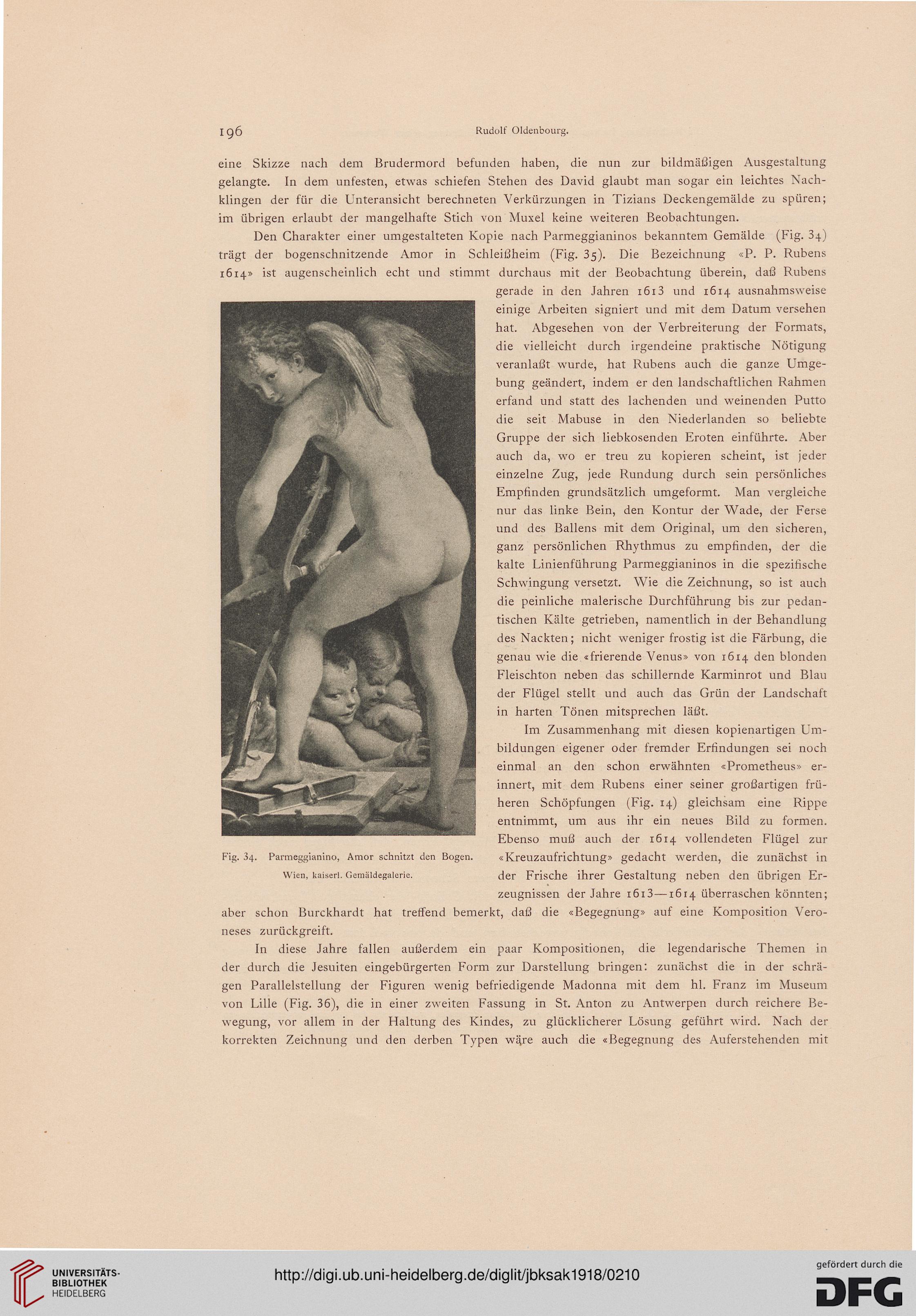

Den Charakter einer umgestalteten Kopie nach Parmeggianinos bekanntem Gemälde (Fig. 34)

trägt der bogenschnitzende Amor in Schleißheim (Fig. 35). Die Bezeichnung «P. P. Rubens

1614» ist augenscheinlich echt und stimmt durchaus mit der Beobachtung überein, daß Rubens

gerade in den Jahren i6i3 und 1614 ausnahmsweise

einige Arbeiten signiert und mit dem Datum versehen

hat. Abgesehen von der Verbreiterung der Formats,

die vielleicht durch irgendeine praktische Nötigung

veranlaßt wurde, hat Rubens auch die ganze Umge-

bung geändert, indem er den landschaftlichen Rahmen

erfand und statt des lachenden und weinenden Putto

die seit Mabuse in den Niederlanden so beliebte

Gruppe der sich liebkosenden Eroten einführte. Aber

auch da, wo er treu zu kopieren scheint, ist jeder

einzelne Zug, jede Rundung durch sein persönliches

Empfinden grundsätzlich umgeformt. Man vergleiche

nur das linke Bein, den Kontur der Wade, der Ferse

und des Ballens mit dem Original, um den sicheren,

ganz persönlichen Rhythmus zu empfinden, der die

kalte Linienführung Parmeggianinos in die spezifische

Schwingung versetzt. Wie die Zeichnung, so ist auch

die peinliche malerische Durchführung bis zur pedan-

tischen Kälte getrieben, namentlich in der Behandlung

des Nackten; nicht weniger frostig ist die Färbung, die

genau wie die «frierende Venus» von 1614 den blonden

Fleischton neben das schillernde Karminrot und Blau

der Flügel stellt und auch das Grün der Landschaft

in harten Tönen mitsprechen läßt.

Im Zusammenhang mit diesen kopienartigen Um-

bildungen eigener oder fremder Erfindungen sei noch

einmal an den schon erwähnten «Prometheus» er-

innert, mit dem Rubens einer seiner großartigen frü-

heren Schöpfungen (Fig. 14) gleichsam eine Rippe

entnimmt, um aus ihr ein neues Bild zu formen.

Ebenso muß auch der 1614 vollendeten Flügel zur

Fig. 34. Parmeggianino, Amor schnitzt den Bogen. «Kreuzaufrichtung» gedacht werden, die zunächst in

Wien, kaiserl. Gemäldegalerie. der Frische ihrer Gestaltung neben den übrigen Er-

zeugnissen der Jahre i6i3—1614 überraschen könnten;

aber schon Burckhardt hat treffend bemerkt, daß die «Begegnung» auf eine Komposition Vero-

neses zurückgreift.

In diese Jahre fallen außerdem ein paar Kompositionen, die legendarische Themen in

der durch die Jesuiten eingebürgerten Form zur Darstellung bringen: zunächst die in der schrä-

gen Parallelstellung der Figuren wenig befriedigende Madonna mit dem hl. Franz im Museum

von Lille (Fig. 36), die in einer zweiten Fassung in St. Anton zu Antwerpen durch reichere Be-

wegung, vor allem in der Haltung des Kindes, zu glücklicherer Lösung geführt wird. Nach der

korrekten Zeichnung und den derben Typen wä.re auch die «Begegnung des Auferstehenden mit

Rudolf Oldenbourg.

eine Skizze nach dem Brudermord befunden haben, die nun zur bildmäßigen Ausgestaltung

gelangte. In dem unfesten, etwas schiefen Stehen des David glaubt man sogar ein leichtes Nach-

klingen der für die Unteransicht berechneten Verkürzungen in Tizians Deckengemälde zu spüren;

im übrigen erlaubt der mangelhafte Stich von Muxel keine weiteren Beobachtungen.

Den Charakter einer umgestalteten Kopie nach Parmeggianinos bekanntem Gemälde (Fig. 34)

trägt der bogenschnitzende Amor in Schleißheim (Fig. 35). Die Bezeichnung «P. P. Rubens

1614» ist augenscheinlich echt und stimmt durchaus mit der Beobachtung überein, daß Rubens

gerade in den Jahren i6i3 und 1614 ausnahmsweise

einige Arbeiten signiert und mit dem Datum versehen

hat. Abgesehen von der Verbreiterung der Formats,

die vielleicht durch irgendeine praktische Nötigung

veranlaßt wurde, hat Rubens auch die ganze Umge-

bung geändert, indem er den landschaftlichen Rahmen

erfand und statt des lachenden und weinenden Putto

die seit Mabuse in den Niederlanden so beliebte

Gruppe der sich liebkosenden Eroten einführte. Aber

auch da, wo er treu zu kopieren scheint, ist jeder

einzelne Zug, jede Rundung durch sein persönliches

Empfinden grundsätzlich umgeformt. Man vergleiche

nur das linke Bein, den Kontur der Wade, der Ferse

und des Ballens mit dem Original, um den sicheren,

ganz persönlichen Rhythmus zu empfinden, der die

kalte Linienführung Parmeggianinos in die spezifische

Schwingung versetzt. Wie die Zeichnung, so ist auch

die peinliche malerische Durchführung bis zur pedan-

tischen Kälte getrieben, namentlich in der Behandlung

des Nackten; nicht weniger frostig ist die Färbung, die

genau wie die «frierende Venus» von 1614 den blonden

Fleischton neben das schillernde Karminrot und Blau

der Flügel stellt und auch das Grün der Landschaft

in harten Tönen mitsprechen läßt.

Im Zusammenhang mit diesen kopienartigen Um-

bildungen eigener oder fremder Erfindungen sei noch

einmal an den schon erwähnten «Prometheus» er-

innert, mit dem Rubens einer seiner großartigen frü-

heren Schöpfungen (Fig. 14) gleichsam eine Rippe

entnimmt, um aus ihr ein neues Bild zu formen.

Ebenso muß auch der 1614 vollendeten Flügel zur

Fig. 34. Parmeggianino, Amor schnitzt den Bogen. «Kreuzaufrichtung» gedacht werden, die zunächst in

Wien, kaiserl. Gemäldegalerie. der Frische ihrer Gestaltung neben den übrigen Er-

zeugnissen der Jahre i6i3—1614 überraschen könnten;

aber schon Burckhardt hat treffend bemerkt, daß die «Begegnung» auf eine Komposition Vero-

neses zurückgreift.

In diese Jahre fallen außerdem ein paar Kompositionen, die legendarische Themen in

der durch die Jesuiten eingebürgerten Form zur Darstellung bringen: zunächst die in der schrä-

gen Parallelstellung der Figuren wenig befriedigende Madonna mit dem hl. Franz im Museum

von Lille (Fig. 36), die in einer zweiten Fassung in St. Anton zu Antwerpen durch reichere Be-

wegung, vor allem in der Haltung des Kindes, zu glücklicherer Lösung geführt wird. Nach der

korrekten Zeichnung und den derben Typen wä.re auch die «Begegnung des Auferstehenden mit