200

Rudolf Oldenbourg.

Die volle Kongruenz von Stoff und Form aber ist erst in der «Ehebrecherin» des Brüsseler

Museums erreicht,1 die augenscheinlich in direktem Zusammenhang mit einem venezianischen

Vorbild steht wie die tizianeske Fassung des nämlichen Themas im Wiener Hofmuseum. Färbung

und Typen stimmen bis in alle Einzelheiten mit den im Lauf des Jahres i6i3 entstandenen Flügeln

der Kreuzabnahme überein und besitzen, obgleich viel gedämpfter als der «Zinsgroschen», noch

eine gewisse Belebung und Mannigfaltigkeit, die im folgenden Jahr noch mehr in formalen Bestre-

bungen erstarrt.

Der ohnehin so enge

Zwang dieses Halbfigurensche-

mas scheint nämlich Rubens

in den Jahren i6i3—1614 nicht

genügt zu haben; denn er ver-

kürzt seine Möglichkeiten noch

weiter, indem er es annähernd

aufs Quadrat zusammenzieht

und hier in gleichen Bildhälf-

ten eine isolierte Gestalt einer

gedrängten Figurengruppe ge-

genüberstellt. Zum erstenmal

zeigt er in dieser Form den

«Ungläubigen Thomas» in dem

Triptychon des Antwerpener

Museums von i6i3 bis 1614

(Fig. 42). Mit Recht hat man

die Kälte dieses Bildes beklagt;

doch darf nicht übersehen wer-

den, wie hier bis ins feinste

die Raumfüllung mit Bezug-

nahme auf den idealen Inhalt

des Bildes abgewogen ist und

wie Rubens jenes unfehlbare,

leise Gegenspiel der «Aqui-

valentien» erreicht, dessen Be-

deutung für sein ganzes spä-

teres Schaffen Jakob Burckhardt

treffend hervorgehoben hat. Die-

ses mühelose Vorherrschen der

Christusfigur gegenüber den drei

Jüngern, die sich durch gewandte

Ausnützung der Tiefe so ge-

lassen in den engen verfügbaren Raum einordnen, stellt eine geradezu vollkommene formale Lösung

dar, neben der die kühle, fast stumpfe psychologische Gestaltung kaum ins Gewicht fällt. Für die

malerische Charakteristik des Werkes gilt das Nämliche, was Descamps von der «Heiligen The-

rese vor Christus» (Fig. 38) berichtet: vor einem stumpfen, grauen Hintergrund heben sich die Fi-

guren hart, in fast glasig schimmernder Modellierung ab; nur ist es bezeichnend, daß die Bild-

nisse der Stifter auf den Flügeln, bei denen Rubens dem Modell und einer gewissen naturalisti-

schen Treue nicht ausweichen konnte, in jeder Beziehung frischer und unmittelbarer geraten sind.

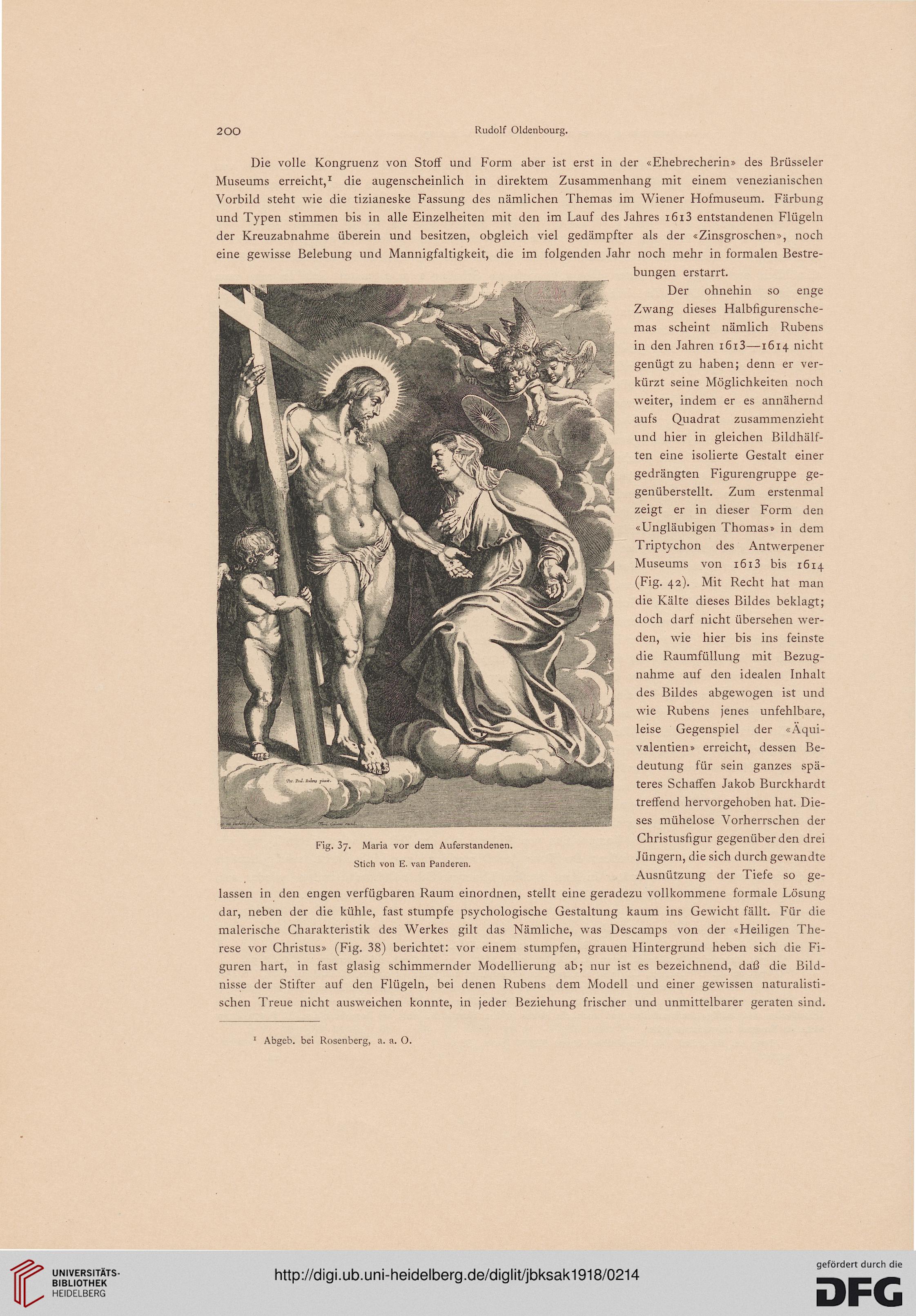

Fig. 37.

Maria vor dem Auferstandenen.

Stich von E. van Panderen.

1 Abgeb. bei Rosenberg, a. a. O.

Rudolf Oldenbourg.

Die volle Kongruenz von Stoff und Form aber ist erst in der «Ehebrecherin» des Brüsseler

Museums erreicht,1 die augenscheinlich in direktem Zusammenhang mit einem venezianischen

Vorbild steht wie die tizianeske Fassung des nämlichen Themas im Wiener Hofmuseum. Färbung

und Typen stimmen bis in alle Einzelheiten mit den im Lauf des Jahres i6i3 entstandenen Flügeln

der Kreuzabnahme überein und besitzen, obgleich viel gedämpfter als der «Zinsgroschen», noch

eine gewisse Belebung und Mannigfaltigkeit, die im folgenden Jahr noch mehr in formalen Bestre-

bungen erstarrt.

Der ohnehin so enge

Zwang dieses Halbfigurensche-

mas scheint nämlich Rubens

in den Jahren i6i3—1614 nicht

genügt zu haben; denn er ver-

kürzt seine Möglichkeiten noch

weiter, indem er es annähernd

aufs Quadrat zusammenzieht

und hier in gleichen Bildhälf-

ten eine isolierte Gestalt einer

gedrängten Figurengruppe ge-

genüberstellt. Zum erstenmal

zeigt er in dieser Form den

«Ungläubigen Thomas» in dem

Triptychon des Antwerpener

Museums von i6i3 bis 1614

(Fig. 42). Mit Recht hat man

die Kälte dieses Bildes beklagt;

doch darf nicht übersehen wer-

den, wie hier bis ins feinste

die Raumfüllung mit Bezug-

nahme auf den idealen Inhalt

des Bildes abgewogen ist und

wie Rubens jenes unfehlbare,

leise Gegenspiel der «Aqui-

valentien» erreicht, dessen Be-

deutung für sein ganzes spä-

teres Schaffen Jakob Burckhardt

treffend hervorgehoben hat. Die-

ses mühelose Vorherrschen der

Christusfigur gegenüber den drei

Jüngern, die sich durch gewandte

Ausnützung der Tiefe so ge-

lassen in den engen verfügbaren Raum einordnen, stellt eine geradezu vollkommene formale Lösung

dar, neben der die kühle, fast stumpfe psychologische Gestaltung kaum ins Gewicht fällt. Für die

malerische Charakteristik des Werkes gilt das Nämliche, was Descamps von der «Heiligen The-

rese vor Christus» (Fig. 38) berichtet: vor einem stumpfen, grauen Hintergrund heben sich die Fi-

guren hart, in fast glasig schimmernder Modellierung ab; nur ist es bezeichnend, daß die Bild-

nisse der Stifter auf den Flügeln, bei denen Rubens dem Modell und einer gewissen naturalisti-

schen Treue nicht ausweichen konnte, in jeder Beziehung frischer und unmittelbarer geraten sind.

Fig. 37.

Maria vor dem Auferstandenen.

Stich von E. van Panderen.

1 Abgeb. bei Rosenberg, a. a. O.