Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.

20I

Kurz nach dem «Thomas» entsteht das ganz analoge «Pasee oves» der Wallace-Sammlung

(Fig. 43) und gleichzeitig folgt in kaum nennenswerten Abweichungen die «Schlüsselübergabe an

Petrus» als Epitaph für den alten Pieter Brueghel.1

Bis an die Grenze der Vergewaltigung führt Rubens das Halbfigurenbild in der «Beweinung

Christi» der Liechtenstein-Galerie. Durch eine aufdringliche Verkürzung zieht er den Leichnam

ganz ins Bild, schneidet aber die um-

stehenden Figuren an den Knien hart

ab, ohne sie, wie Tizian in einem ähn-

lichen Fall, durch die Aktion zu ver-

schieben und damit den Ausschnitt

kompositioneil abzurunden. Rubens hat

denn auch, augenscheinlich unbefriedigt

von seinem eigenen Entwurf, die Aus-

führung dieses Gemäldes ähnlich wie

bei der verwandten Pietä bei Herrn

Leon Cardon in Brüssel untergeord-

neten Kräften überlassen und dem Bild-

gedanken in dem köstlichen kleinen

Gemälde im Wiener Hofmuseum und

seiner Replik in Antwerpen mit gan-

zen Figuren die ihm angemessene Form

verliehen.

Die allgemeine Freiheit, . die um

1615 wieder einsetzt, kündet sich in

der Pietä des Wiener Hofmuseums

(Taf. XXII) an, in der Rubens die be-

schränkten Möglichkeiten des Halbfigu-

renschemas durch einen kühnen Griff

erweitert. Indem der Leichnam in

leichter Verkürzung schräg nach rück-

wärts liegt und den Johannes am unte-

ren Bildrand verdeckt, wird die Härte

gemildert, mit der auf den früheren

Bildern die Figuren einförmig durch-

schnitten waren. Dazu kommt das ganz

neue Element der farbigen Komposition:

braune Schattentöne und der in den

Übergängen geistreich ausgesparte Mal-

grund brechen die Geltung der harten

Lokalfarben, wie überhaupt die Buntheit

der früheren Arbeiten zurücktritt gegen eine vermittelnde tonige Haltung; ihr allmähliches Reifen

läßt sich schrittweise verfolgen und führt endlich 1615 bis 1616 in dem «Christus mit den reuigen

Sündern» der Münchener Pinakothek zum vollen Gleichgewicht des figuralen Schemas und seiner

malerischen Gestaltung.

Später, seit 1615, griff Rubens nur ganz ausnahmsweise und bei besonders geeigneten Fällen

auf die Halbfiguren zurück, so in der «Rückkehr der Diana von der Jagd» (1615/16) in

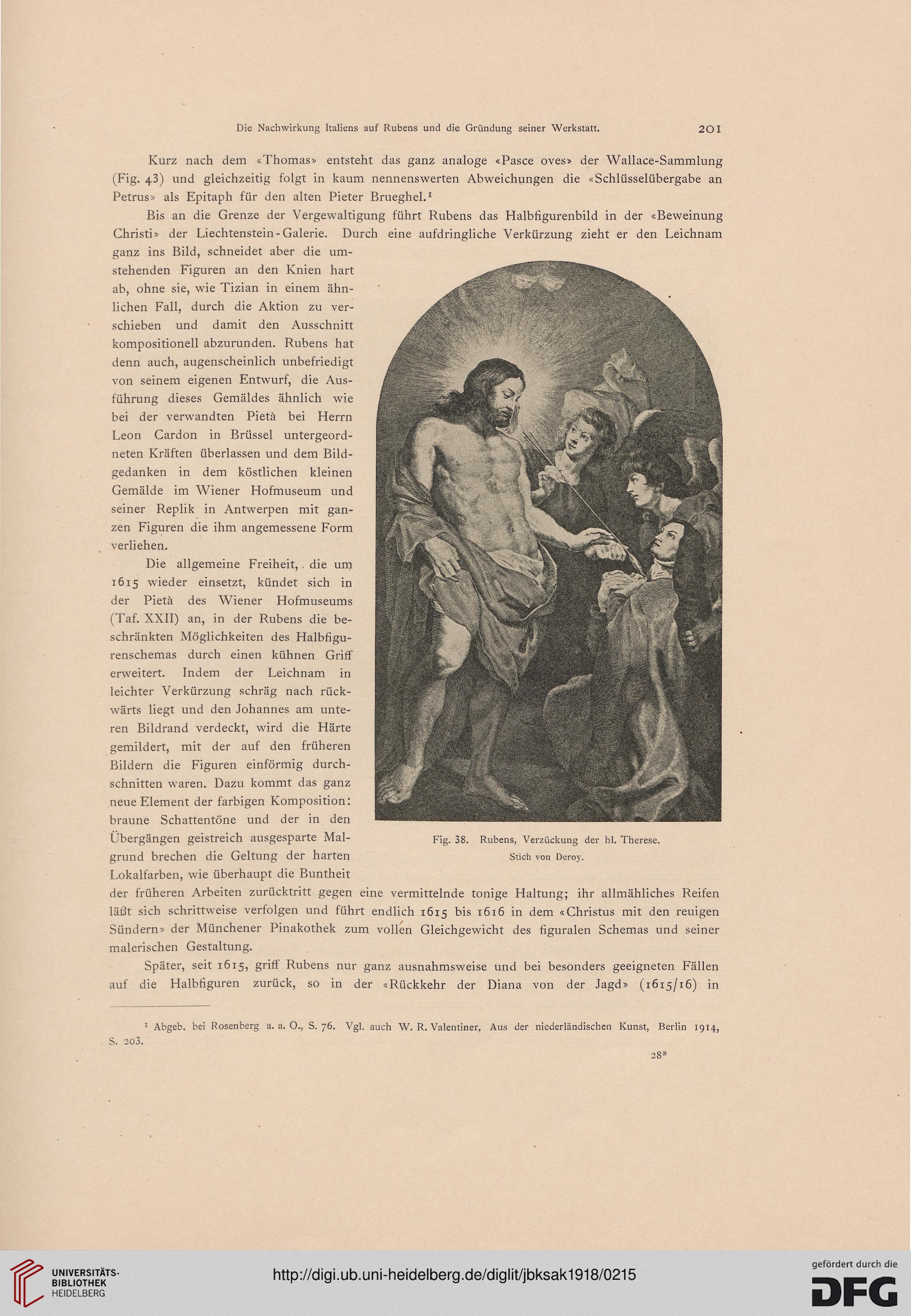

Fig. 38.

Rubens, Verzückung der hl. Therese.

Stich von Deroy.

1 Abgeb. bei Rosenberg a.a.O., S. 76. Vgl. auch W. R. Valentiner, Aus der niederländischen Kunst, Berlin 1914,

S. 203.

28*

20I

Kurz nach dem «Thomas» entsteht das ganz analoge «Pasee oves» der Wallace-Sammlung

(Fig. 43) und gleichzeitig folgt in kaum nennenswerten Abweichungen die «Schlüsselübergabe an

Petrus» als Epitaph für den alten Pieter Brueghel.1

Bis an die Grenze der Vergewaltigung führt Rubens das Halbfigurenbild in der «Beweinung

Christi» der Liechtenstein-Galerie. Durch eine aufdringliche Verkürzung zieht er den Leichnam

ganz ins Bild, schneidet aber die um-

stehenden Figuren an den Knien hart

ab, ohne sie, wie Tizian in einem ähn-

lichen Fall, durch die Aktion zu ver-

schieben und damit den Ausschnitt

kompositioneil abzurunden. Rubens hat

denn auch, augenscheinlich unbefriedigt

von seinem eigenen Entwurf, die Aus-

führung dieses Gemäldes ähnlich wie

bei der verwandten Pietä bei Herrn

Leon Cardon in Brüssel untergeord-

neten Kräften überlassen und dem Bild-

gedanken in dem köstlichen kleinen

Gemälde im Wiener Hofmuseum und

seiner Replik in Antwerpen mit gan-

zen Figuren die ihm angemessene Form

verliehen.

Die allgemeine Freiheit, . die um

1615 wieder einsetzt, kündet sich in

der Pietä des Wiener Hofmuseums

(Taf. XXII) an, in der Rubens die be-

schränkten Möglichkeiten des Halbfigu-

renschemas durch einen kühnen Griff

erweitert. Indem der Leichnam in

leichter Verkürzung schräg nach rück-

wärts liegt und den Johannes am unte-

ren Bildrand verdeckt, wird die Härte

gemildert, mit der auf den früheren

Bildern die Figuren einförmig durch-

schnitten waren. Dazu kommt das ganz

neue Element der farbigen Komposition:

braune Schattentöne und der in den

Übergängen geistreich ausgesparte Mal-

grund brechen die Geltung der harten

Lokalfarben, wie überhaupt die Buntheit

der früheren Arbeiten zurücktritt gegen eine vermittelnde tonige Haltung; ihr allmähliches Reifen

läßt sich schrittweise verfolgen und führt endlich 1615 bis 1616 in dem «Christus mit den reuigen

Sündern» der Münchener Pinakothek zum vollen Gleichgewicht des figuralen Schemas und seiner

malerischen Gestaltung.

Später, seit 1615, griff Rubens nur ganz ausnahmsweise und bei besonders geeigneten Fällen

auf die Halbfiguren zurück, so in der «Rückkehr der Diana von der Jagd» (1615/16) in

Fig. 38.

Rubens, Verzückung der hl. Therese.

Stich von Deroy.

1 Abgeb. bei Rosenberg a.a.O., S. 76. Vgl. auch W. R. Valentiner, Aus der niederländischen Kunst, Berlin 1914,

S. 203.

28*