Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.

209

Künstler sich zusammentaten, um ihre Arbeiten gegenseitig zu ergänzen, indem etwa der eine die

Figuren, der andere die Landschaft übernahm, sei es, daß ein einflußreicher Meister Gehilfen dingte,

die als Ungenannte die untergeordneten Bildteile auszuführen hatten, wie etwa Bueckelaer in den

Bildnissen Mors die Kleider malte. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts bildeten sich sogar

Werkstätten aus, die ganz analog der Raffaelbottega unter einer ideellen Leitung eine durchaus

handwerklich organisierte Arbeitsweise betrieben; die bedeutendste war laut van Mander die des

Frans Floris.1

Rubens war durch den römi-

schen Naturalismus von seiner ur-

sprünglichen Entwicklungslinie, die

ausschließlich von den Normen des

Romanismus bestimmt war, abge-

trieben worden. In Werken wie

der «Kreuzaufrichtung» hatte er sich

rückhaltlos der großen, vom Süden

ausgehenden Bewegung des Barock

mit seiner gelösten Bildgestalt und

dem romantischen Zug nach inbrün-

stigen Gefühlsergüssen angeschlossen.

Allein bei dieser Art der Produk-

tion hing alles, bis auf den Vor-

trag des Pinsels, von der Person

des Ausführenden ab; denn jede

Dazwischenkunft eines fremden In-

dividuums, die über technische Vor-

arbeiten hinausging, mußte die ma-

lerische Einheit und die Unmittel-

barkeit der persönlichen Mitteilung

abschwächen. Wenn wir nun gleich

nach Vollendung der «Kreuzaufrich-

tung», vielleicht ganz unmittelbar

hervorgerufen durch die Erfahrungen,

die Rubens bei der Ausführung die-

ses Riesenwerkes gewonnen hatte,

eine entschiedene, zielbewußte Rück-

kehr zum Klassizismus beobachten

und zugleich die immer wachsenden

Ansprüche im Auge behalten, die

den Meister nötigten, seine Leistungsfähigkeit durch Zuziehung von Gehilfen zu erhöhen, so liegt

es nahe, diese beiden Momente in eine gegenseitige Beziehung zu setzen; weist doch der ganze,

reich dokumentierte Lebenslauf von Rubens darauf hin, wie er äußere Umstände mit seinen per-

sönlichen Interessen in Einklang zu bringen wußte, wie die Wünsche und Vorschriften seiner Auf-

traggeber, seien sie noch so weitschweifig oder heikel, ihn niemals drücken oder binden sondern

seinen Genius nur beschwingen.

1 In der Lehensbeschreibung von Floris berichtet van Mander, er habe bei Frans Menton von Alkmaar, der ein Schüler

von Floris war, seiner Verwunderung Ausdruck gegeben, daß dieser Meister so viele vortreffliche Schüler herangezogen habe,

und darauf die Antwort erhalten, «daß die großen Arbeiten, die Floris vielfach unter Händen halte und die er von seinen

Gesellen untermalen ließ, als Grund dafür anzusehen seien. Wenn er ihnen nämlich mit Kreide aufgezeichnet hatte, was ihm

vorschwebte, ließ er sie weiter arbeiten, indem er sagte: ,Bringt da die und die Köpfe an.' Er hatte nämlich jederzeit eine

ganze Anzahl davon auf Holz gemalt dastehen».

29*

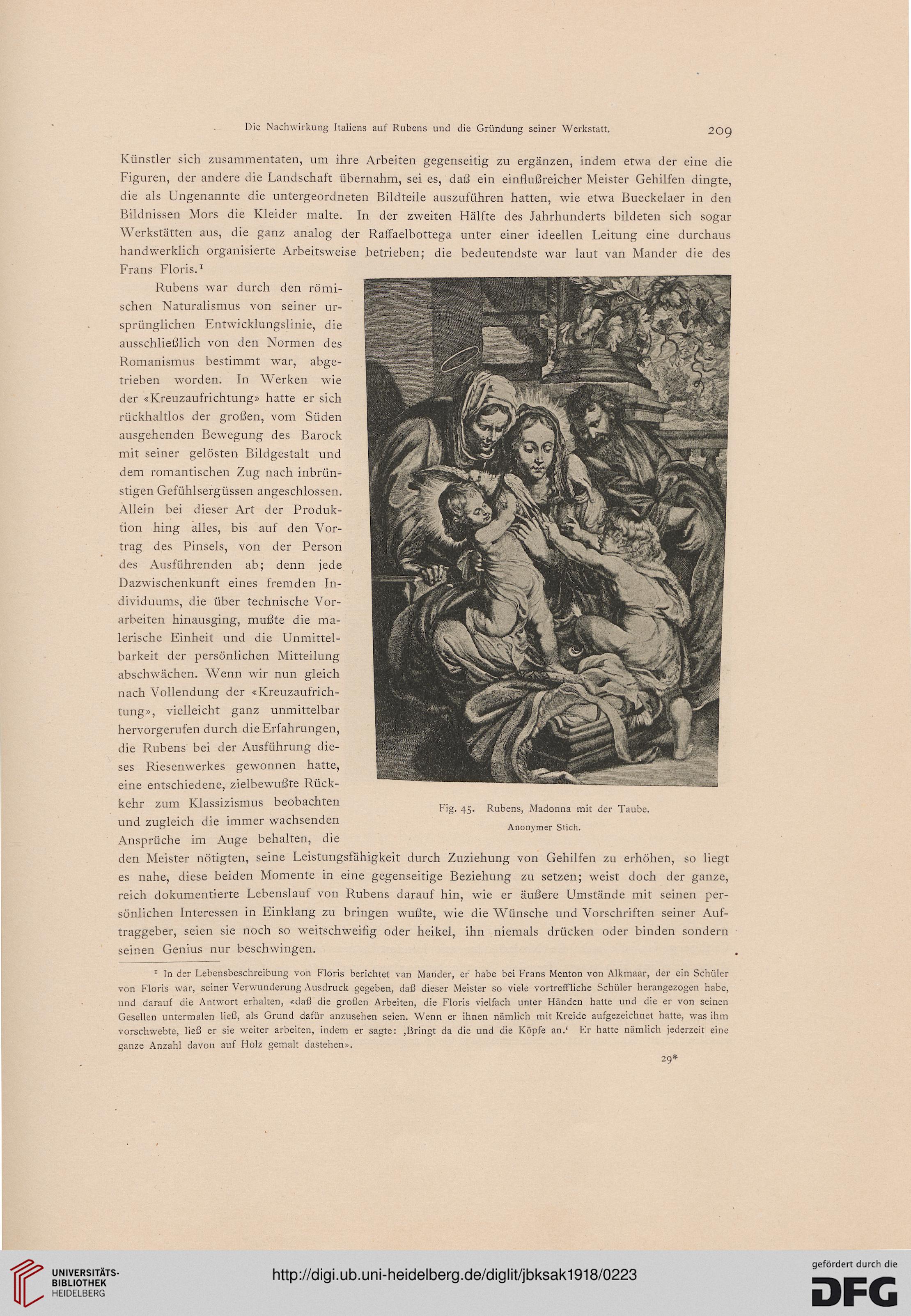

Fig- 45-

Rubens, Madonna mit der Taube.

Anonymer Stich.

209

Künstler sich zusammentaten, um ihre Arbeiten gegenseitig zu ergänzen, indem etwa der eine die

Figuren, der andere die Landschaft übernahm, sei es, daß ein einflußreicher Meister Gehilfen dingte,

die als Ungenannte die untergeordneten Bildteile auszuführen hatten, wie etwa Bueckelaer in den

Bildnissen Mors die Kleider malte. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts bildeten sich sogar

Werkstätten aus, die ganz analog der Raffaelbottega unter einer ideellen Leitung eine durchaus

handwerklich organisierte Arbeitsweise betrieben; die bedeutendste war laut van Mander die des

Frans Floris.1

Rubens war durch den römi-

schen Naturalismus von seiner ur-

sprünglichen Entwicklungslinie, die

ausschließlich von den Normen des

Romanismus bestimmt war, abge-

trieben worden. In Werken wie

der «Kreuzaufrichtung» hatte er sich

rückhaltlos der großen, vom Süden

ausgehenden Bewegung des Barock

mit seiner gelösten Bildgestalt und

dem romantischen Zug nach inbrün-

stigen Gefühlsergüssen angeschlossen.

Allein bei dieser Art der Produk-

tion hing alles, bis auf den Vor-

trag des Pinsels, von der Person

des Ausführenden ab; denn jede

Dazwischenkunft eines fremden In-

dividuums, die über technische Vor-

arbeiten hinausging, mußte die ma-

lerische Einheit und die Unmittel-

barkeit der persönlichen Mitteilung

abschwächen. Wenn wir nun gleich

nach Vollendung der «Kreuzaufrich-

tung», vielleicht ganz unmittelbar

hervorgerufen durch die Erfahrungen,

die Rubens bei der Ausführung die-

ses Riesenwerkes gewonnen hatte,

eine entschiedene, zielbewußte Rück-

kehr zum Klassizismus beobachten

und zugleich die immer wachsenden

Ansprüche im Auge behalten, die

den Meister nötigten, seine Leistungsfähigkeit durch Zuziehung von Gehilfen zu erhöhen, so liegt

es nahe, diese beiden Momente in eine gegenseitige Beziehung zu setzen; weist doch der ganze,

reich dokumentierte Lebenslauf von Rubens darauf hin, wie er äußere Umstände mit seinen per-

sönlichen Interessen in Einklang zu bringen wußte, wie die Wünsche und Vorschriften seiner Auf-

traggeber, seien sie noch so weitschweifig oder heikel, ihn niemals drücken oder binden sondern

seinen Genius nur beschwingen.

1 In der Lehensbeschreibung von Floris berichtet van Mander, er habe bei Frans Menton von Alkmaar, der ein Schüler

von Floris war, seiner Verwunderung Ausdruck gegeben, daß dieser Meister so viele vortreffliche Schüler herangezogen habe,

und darauf die Antwort erhalten, «daß die großen Arbeiten, die Floris vielfach unter Händen halte und die er von seinen

Gesellen untermalen ließ, als Grund dafür anzusehen seien. Wenn er ihnen nämlich mit Kreide aufgezeichnet hatte, was ihm

vorschwebte, ließ er sie weiter arbeiten, indem er sagte: ,Bringt da die und die Köpfe an.' Er hatte nämlich jederzeit eine

ganze Anzahl davon auf Holz gemalt dastehen».

29*

Fig- 45-

Rubens, Madonna mit der Taube.

Anonymer Stich.