Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.

213

konnte. Und wie er alle rasch überflügelt, erreicht auch seine Formensprache, nachdem er sich

für plastische Schärfe entschieden hatte, bald eine einzigartige Eindringlichkeit, die den Beschauer

bis ins kleinste von der leibhaften Existenz des Dargestellten überzeugt. Für den feinfühlenden

Schüler aber war diese Form der Zeichnung in ihrer objektiven Sachlichkeit bis zu einem gewissen

Grade erlern- und voraussehbar und gestattete ihm einen ganz persönlichen Kräfteeinsatz im

Schaffen des Meisters, ein verständnisvolles Erfüllen seiner Absichten, wie es kaum je in einer

Künstlerwerkstatt, auch nicht bei Raffael, vorgekommen war. Zugleich bot dieser energisch wöl-

bende zeichnerische Stil, wie er

sich bis 1614 ausgeprägt hatte,

auch der Graphik ihren spezifi-

schen Anknüpfungspunkt und be-

währte in der Ausbreitung auf

eine ganze Schar verschiedenartig

begabter Stecher seine unwider-

stehliche synthetische Kraft.

Bezeichnend ist es auch,

daß Rubens in diesen Jahren nicht

gern über eine beschränkte Anzahl

von Figuren hinausgeht und die

klar erkennbare, ruhige Existenz

stark erregten Szenen vorzieht, um

dann nach 1615 die leidenschaft-

lichen Jagd- und Höllenbilder in

einer geradezu rätselhaften Leich-

tigkeit hervorzusprudeln.

In der «Kreuzabnahme» wirkt

die präzise Schärfe der zeichne-

rischen Durchführung zum ersten-

mal auf die Klärung des gesam-

ten Bildaufbaues. Bei der gedräng-

ten Fülle der «Kreuzaufrichtung»

war die Begrenzung nach außen

vernachlässigt geblieben, bzw. dem

roh abschneidenden Rahmen über-

lassen. Von jetzt an aber gilt

die innere Abgeschlossenheit der

Gruppe als unerläßlich. Es wird

sogar eine gewisse selbständige Abrundung der einzelnen Figur angestrebt und damit die Mög-

lichkeit angebahnt, sie im Sinn des früheren Romanismus in einem anderen Zusammenhang neu

zu verwenden. Um nur einen markanten Fall herauszugreifen, sei an die «Toilette der Venus»

(Taf. XX) erinnert, deren Rückenakt auf dem «Tugendhelden» (Fig. 32) figuriert und um 1615 in

der Auffindung des Erichthonios der Liechtenstein-Galerie geneigt und überhaupt in einem ganz

neuen Sinn wiederkehrt.

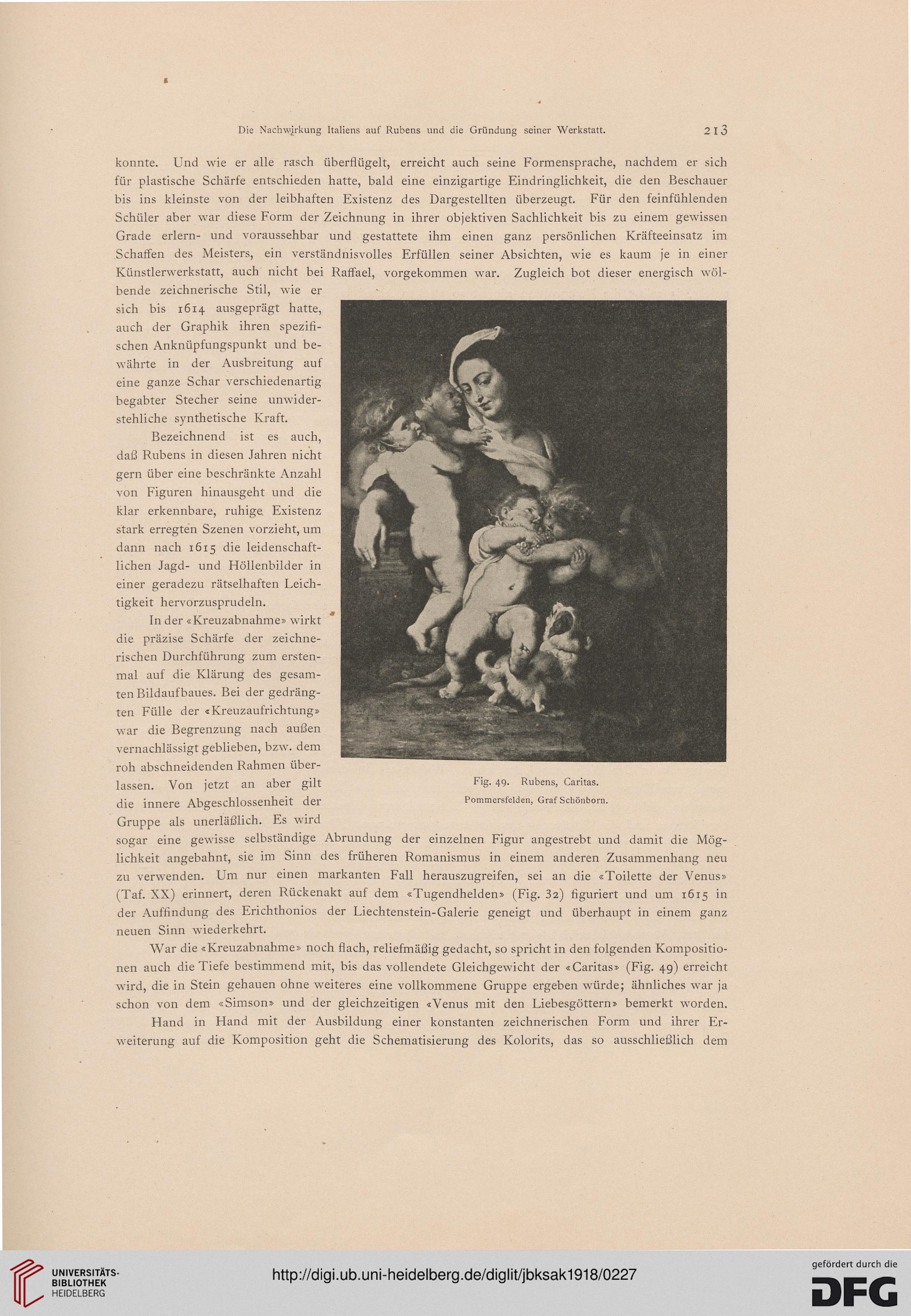

War die «Kreuzabnahme» noch flach, reliefmäßig gedacht, so spricht in den folgenden Kompositio-

nen auch die Tiefe bestimmend mit, bis das vollendete Gleichgewicht der «Caritas» (Fig. 49) erreicht

wird, die in Stein gehauen ohne weiteres eine vollkommene Gruppe ergeben würde; ähnliches war ja

schon von dem «Simson» und der gleichzeitigen «Venus mit den Liebesgöttern» bemerkt worden.

Hand in Hand mit der Ausbildung einer konstanten zeichnerischen Form und ihrer Er-

weiterung auf die Komposition geht die Schematisierung des Kolorits, das so ausschließlich dem

Fig. 49. Rubens, Caritas.

Pommersfelden, Graf Schönborn.

213

konnte. Und wie er alle rasch überflügelt, erreicht auch seine Formensprache, nachdem er sich

für plastische Schärfe entschieden hatte, bald eine einzigartige Eindringlichkeit, die den Beschauer

bis ins kleinste von der leibhaften Existenz des Dargestellten überzeugt. Für den feinfühlenden

Schüler aber war diese Form der Zeichnung in ihrer objektiven Sachlichkeit bis zu einem gewissen

Grade erlern- und voraussehbar und gestattete ihm einen ganz persönlichen Kräfteeinsatz im

Schaffen des Meisters, ein verständnisvolles Erfüllen seiner Absichten, wie es kaum je in einer

Künstlerwerkstatt, auch nicht bei Raffael, vorgekommen war. Zugleich bot dieser energisch wöl-

bende zeichnerische Stil, wie er

sich bis 1614 ausgeprägt hatte,

auch der Graphik ihren spezifi-

schen Anknüpfungspunkt und be-

währte in der Ausbreitung auf

eine ganze Schar verschiedenartig

begabter Stecher seine unwider-

stehliche synthetische Kraft.

Bezeichnend ist es auch,

daß Rubens in diesen Jahren nicht

gern über eine beschränkte Anzahl

von Figuren hinausgeht und die

klar erkennbare, ruhige Existenz

stark erregten Szenen vorzieht, um

dann nach 1615 die leidenschaft-

lichen Jagd- und Höllenbilder in

einer geradezu rätselhaften Leich-

tigkeit hervorzusprudeln.

In der «Kreuzabnahme» wirkt

die präzise Schärfe der zeichne-

rischen Durchführung zum ersten-

mal auf die Klärung des gesam-

ten Bildaufbaues. Bei der gedräng-

ten Fülle der «Kreuzaufrichtung»

war die Begrenzung nach außen

vernachlässigt geblieben, bzw. dem

roh abschneidenden Rahmen über-

lassen. Von jetzt an aber gilt

die innere Abgeschlossenheit der

Gruppe als unerläßlich. Es wird

sogar eine gewisse selbständige Abrundung der einzelnen Figur angestrebt und damit die Mög-

lichkeit angebahnt, sie im Sinn des früheren Romanismus in einem anderen Zusammenhang neu

zu verwenden. Um nur einen markanten Fall herauszugreifen, sei an die «Toilette der Venus»

(Taf. XX) erinnert, deren Rückenakt auf dem «Tugendhelden» (Fig. 32) figuriert und um 1615 in

der Auffindung des Erichthonios der Liechtenstein-Galerie geneigt und überhaupt in einem ganz

neuen Sinn wiederkehrt.

War die «Kreuzabnahme» noch flach, reliefmäßig gedacht, so spricht in den folgenden Kompositio-

nen auch die Tiefe bestimmend mit, bis das vollendete Gleichgewicht der «Caritas» (Fig. 49) erreicht

wird, die in Stein gehauen ohne weiteres eine vollkommene Gruppe ergeben würde; ähnliches war ja

schon von dem «Simson» und der gleichzeitigen «Venus mit den Liebesgöttern» bemerkt worden.

Hand in Hand mit der Ausbildung einer konstanten zeichnerischen Form und ihrer Er-

weiterung auf die Komposition geht die Schematisierung des Kolorits, das so ausschließlich dem

Fig. 49. Rubens, Caritas.

Pommersfelden, Graf Schönborn.