Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.

215

war und durch die Absicht der Werkstattgründung, die wir jedenfalls schon in der Zeit der

«Kreuzauirichtung« voraussetzen dürfen, dem Meister nahegelegt wurde. Allein, was hätten

Tradition und Nachfrage auf das Genie vermocht, wenn es in solchen äußeren Faktoren

nicht zugleich für seine angeborenen Triebe Vorschub gefunden hätte, wenn Rubens nicht aus

tiefster Notwendigkeit die typische Gestaltung in sich getragen hätte, jene Veranlagung, die

ihn trotz aller scheinbaren Widersprüche in so enge Beziehung zum klassischen Altertum rückt?

An diesem Angelpunkt sei-

nes ganzen Wesens angelangt, ge-

denken wir der erfolgreichen Ver-

suche, mit denen Goeler von Ra-

vensburg1 und Haberditzl2 den

schöpferischen Geist von Rubens

unter dem höchst fruchtbaren Ge-

sichtspunkt seines Verhältnisses zur

Antike zu beobachten suchten, der

erste mehr durch den Nachweis iko-

nographisch-gegenständlicher Zu-

sammenhänge, der andere mit

unwiderleglichen Zeugnissen für

die Abhängigkeit seiner formalen

Eigenart von antiken Vorbildern.

Dabei geht namentlich Haberditzl

mit Recht über die Feststellung

unmittelbarer Kopien oder Anleh-

nungen hinaus und weist darauf

hin, wie die ganze Phantasie des

Meisters sich an antiken Kunst-

werken genährt und geläutert hat.

Man wird jedoch der Natur dieses

geistigen Einverständnisses nicht

näherrücken, solange man nur

seine objektiven Zeugen anruft,

ohne die treibende Kraft, nämlich

die persönliche Wesensverwandt-

schaft, die Rubens mit der An-

tike verknüpft, den klassizistischen

Grundzug seiner ganzen Lebens-

und Schaffensart in Betracht zu

ziehen, der gerade in den Jahren, die uns beschäftigen, so bewußt gestaltend hervordringt und

ebenso dem Stil wie der Arbeitsdisziplin des Meisters dauernde Formen verleiht.

Seine Erziehung hatte ihn gelehrt, die Antike in jeder Form als das schlechthin Vollkommene

zu verehren. Eigenen Studien in Italien, dem Zusammenleben mit seinem Bruder Philipp, dem

Philologen, in Rom und der ständigen Lektüre alter Schriftsteller verdankte er eine Bildung, die

ihn befähigte, in einer ausgedehnten Korrespondenz den ersten Altertumskennern seiner Zeit die

Spitze zu bieten. Allein er begnügte sich nicht mit der theoretisch-humanistischen Gelehrsamkeit, die

gerade Philipp Rubens in seinen literarischen Arbeiten so unerfreulich vertritt, oder mit dem recht

äußerlichen Latinismus, den so viele niederländische Manieristen prahlend zur Schau trugen.

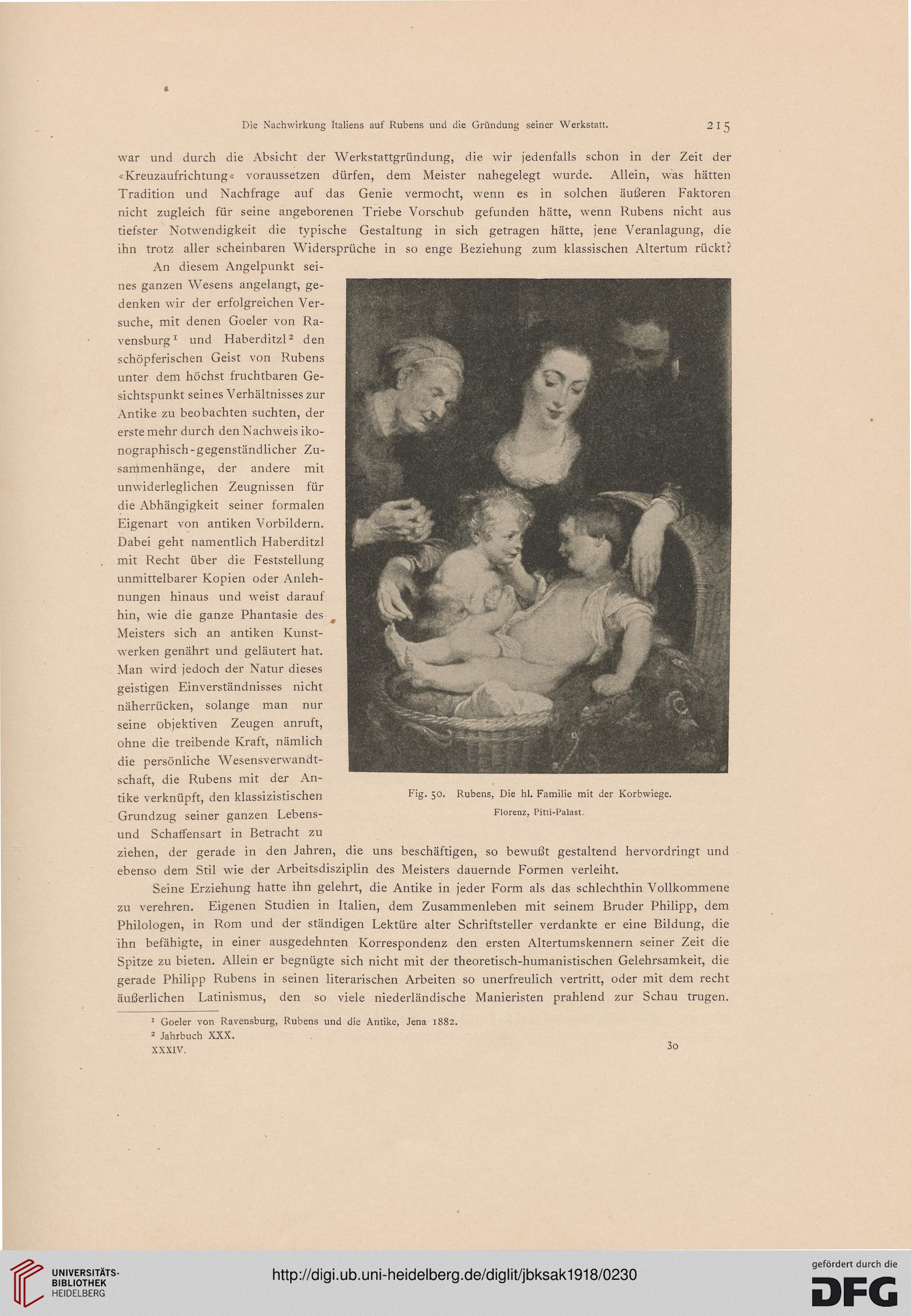

Fig. 50. Rubens, Die hl. Familie mit der Korbwiege.

Florenz, Pitti-Palast.

1 Goeler von Ravensburg, Rubens und die Antike, Jena 1882.

2 Jahrbuch XXX.

XXXIV.

3o

215

war und durch die Absicht der Werkstattgründung, die wir jedenfalls schon in der Zeit der

«Kreuzauirichtung« voraussetzen dürfen, dem Meister nahegelegt wurde. Allein, was hätten

Tradition und Nachfrage auf das Genie vermocht, wenn es in solchen äußeren Faktoren

nicht zugleich für seine angeborenen Triebe Vorschub gefunden hätte, wenn Rubens nicht aus

tiefster Notwendigkeit die typische Gestaltung in sich getragen hätte, jene Veranlagung, die

ihn trotz aller scheinbaren Widersprüche in so enge Beziehung zum klassischen Altertum rückt?

An diesem Angelpunkt sei-

nes ganzen Wesens angelangt, ge-

denken wir der erfolgreichen Ver-

suche, mit denen Goeler von Ra-

vensburg1 und Haberditzl2 den

schöpferischen Geist von Rubens

unter dem höchst fruchtbaren Ge-

sichtspunkt seines Verhältnisses zur

Antike zu beobachten suchten, der

erste mehr durch den Nachweis iko-

nographisch-gegenständlicher Zu-

sammenhänge, der andere mit

unwiderleglichen Zeugnissen für

die Abhängigkeit seiner formalen

Eigenart von antiken Vorbildern.

Dabei geht namentlich Haberditzl

mit Recht über die Feststellung

unmittelbarer Kopien oder Anleh-

nungen hinaus und weist darauf

hin, wie die ganze Phantasie des

Meisters sich an antiken Kunst-

werken genährt und geläutert hat.

Man wird jedoch der Natur dieses

geistigen Einverständnisses nicht

näherrücken, solange man nur

seine objektiven Zeugen anruft,

ohne die treibende Kraft, nämlich

die persönliche Wesensverwandt-

schaft, die Rubens mit der An-

tike verknüpft, den klassizistischen

Grundzug seiner ganzen Lebens-

und Schaffensart in Betracht zu

ziehen, der gerade in den Jahren, die uns beschäftigen, so bewußt gestaltend hervordringt und

ebenso dem Stil wie der Arbeitsdisziplin des Meisters dauernde Formen verleiht.

Seine Erziehung hatte ihn gelehrt, die Antike in jeder Form als das schlechthin Vollkommene

zu verehren. Eigenen Studien in Italien, dem Zusammenleben mit seinem Bruder Philipp, dem

Philologen, in Rom und der ständigen Lektüre alter Schriftsteller verdankte er eine Bildung, die

ihn befähigte, in einer ausgedehnten Korrespondenz den ersten Altertumskennern seiner Zeit die

Spitze zu bieten. Allein er begnügte sich nicht mit der theoretisch-humanistischen Gelehrsamkeit, die

gerade Philipp Rubens in seinen literarischen Arbeiten so unerfreulich vertritt, oder mit dem recht

äußerlichen Latinismus, den so viele niederländische Manieristen prahlend zur Schau trugen.

Fig. 50. Rubens, Die hl. Familie mit der Korbwiege.

Florenz, Pitti-Palast.

1 Goeler von Ravensburg, Rubens und die Antike, Jena 1882.

2 Jahrbuch XXX.

XXXIV.

3o